間の関係を考えてみて

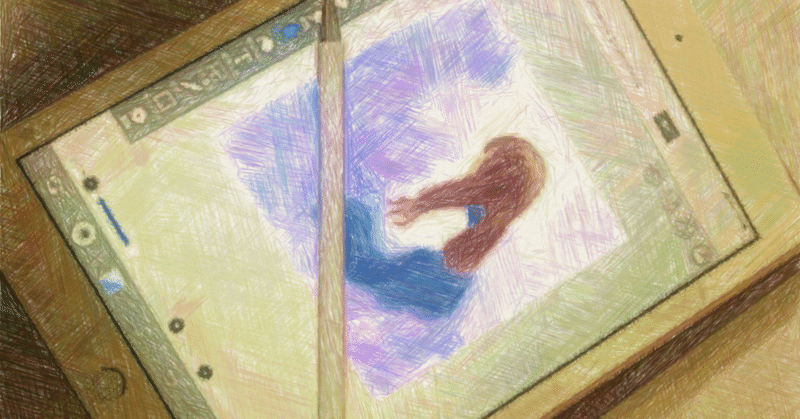

イラスト用のタッチペンを購入した。

これまでずっとアナログで水彩をメインに描いていたのだが、デジタルイラストにも挑戦してみたかったし、やはり出来ることが多くなれば創作の幅が広がるのではないかと思ったのである。

「絵を描く」という同じ行為をしているが、方法が異なるだけで使う脳みその分野すら違うのではないかと思うくらい、頭を使う。

けれど、それが楽しい。

日曜日にデジタル絵デビューをしたので、まだまだ練習なのだが、こんなこともできるのかという機能に出会う驚きと感動の連続である。

もちろんデジタルで出来ないことも多い。

私の技術が追いついていないということもあれば、機能として出来ないこともある。

でも、やはりまずは慣れてから出来ること・出来ないことを考えてみて、作りたい作品によって使い分けるというのが1番だと考えている。

・・・

相対する二つのものがあったとき、その間の関係を考えることはとても必要なのことだと思う。

世間の風潮としては「どっちがいい」ということを主張しする傾向にある気がする。

そして、それは対するものを否定したながら「いい」と思うものを肯定する態度であることが多い。

まぁそれも、何かを伝えるという上では強くインパクトのある訴えをすることができる手法の一つだと思うので否定はしないが、なんとなく「思考」そのものも同じようになってしまっているのではないかと思っている。

子どもにも多いが、つまり先に結論を立て、後から根拠を考えるようなものなのだ。

けれど、先に結論を出すよりも、まずは間の関係を考える必要があるのではないだろうか。

共通点や相違点、メリットデメリット、様々な要素を見つけ出すことを優先すべきだなと思うことが多々ある。

もちろん「仮説を立てる」というのはとても大切なことだ思っている。私も仕事上はこれを意識しているが、仮説はあくまで仮説であり、それは結論を導くための間の関係を整理する手法だと思う。

・・・

実はこの間の関係を見出すというのは、幼児教育でも大切にしていることである。

「類推する力」を養うのだ。

共通点と相違点を見つけ、自分なりの仮説を立てて、理解をしていく。

ある子は、4本足の生き物全てをワンワンとニャーニャーに分類して呼んでいた。

キリン・カバ・馬はワンワン。

ウサギ・ゾウ・カエルはニャーニャー。

ちなみに恐竜もニャーニャーらしい。

しかし、少しずつそれぞれの特徴を見つけて、その違いでそれらが仲間なのか、別の生き物なのかを判断していくことがとても大切なのだ。

どんなにかけ離れたものでも、そこには"間の関係"がある。その関係を探してみること、そこから思考を広げることを、私も意識してやってみようかと。

今後も有料記事を書くつもりはありません。いただきましたサポートは、創作活動(絵本・書道など)の費用に使用させていただきます。