⓫瀬戸内寂聴さんのこと。作家と担当編集者の関係。その3

『芸術新潮』に掲載した流政之さんとの対談の後、瀬戸内さんとの仕事のきっかけをもう少し作るべくあれこれ思案していたところ、文庫編集部の杉野さんから、ずいぶん前に『新潮』に載った里見弴氏との対談が単行本未収録になっているとヒントをもらった。

調べてみると、1982年の掲載で12年も前のものだ。対談と言うよりは、当時94歳の里見氏の半生を瀬戸内さんが聞き手になって語ってもらった内容で、それこそ兄の有島武郎と波多野秋子の心中事件の後始末などの話に始まり、僕などからすれば教科書に載っていた歴史上の出来事の裏側というか生々しい秘話を、瀬戸内さんが聞きにくいこともしっかり聞き出し、里見氏が自らの放蕩も含めてあっけらかんと軽妙洒脱に話されている実に面白い内容だった。しかもそれだけで一冊にするには少し足りないが、対談としては大分量のものだった。これが未収録のままなのに驚いたが、瀬戸内さんのインタビュアーとしての凄さが分かる対談でもある。

これを元に対談集を作れないかと考え、今後の相談をということで、寂庵に伺うアポイントを取った。

その日、午後4時の約束で、十分に間に合うように東京を出たのだが、京都駅から嵯峨野の寂庵にタクシーで向かうのに、市内を抜けていくより桂川沿いの道を行った方が早いと言うタクシーの運転手の勧めに従ったのが裏目にでて、途中から事故渋滞でまったく動かなくなってしまった。土手の一本道なので迂回も出来ない。携帯電話のない時代はよくこういうことがあって、約束に間に合わないときの連絡が出来ないイライラハラハラは何度も経験してきたけれど、このときほど焦って冷や汗をかいたことはない。

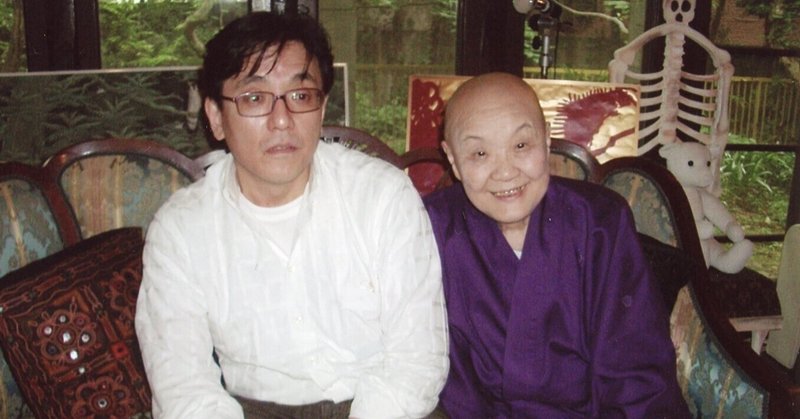

結局50分ほどの遅刻。まだ打ち解けた関係でもなく敷居の高い瀬戸内さんに、やっと取ってもらった約束の時間に大遅刻である。しかも寂庵の客間にはなんと先客がいたのである。

僕にとっては初対面の山田詠美氏と、他社の編集者で僕も旧知のM女史が、この何とも間の悪い間抜けな編集者を気の毒そうに見ている感じがして、気まずい空気が流れた。だいたい僕の価値観から言っても、間が悪い奴はそれだけでダメな奴なのである。

山田氏とM女史は京都に遊びに来ていて急遽、瀬戸内さんに会いに来たのだという。とにかく平謝りに謝ったのだが、瀬戸内さんにも冷ややかに「あなたが遅いから……」と言われた。もちろん作家とライバル社の編集者がいるところで、企画の相談ができるわけもなく、何とも居心地の悪いことになってしまったのである。

さらに瀬戸内さんから追い打ちをかけるように、「私たち、これからご飯食べに行くのよ」ときっぱり言われ、僕への誘いはなかった。

顔から火が出るほど恥ずかしく、屈辱感でいっぱいになった。

同業者の前で、「あなたのことは担当編集者だとは思っていない」と宣言されたも同然だと思ったのだ。

迎えのタクシーが来て、京都市内の料理屋に向かう瀬戸内さんたち3人を門前で見送った。寂庵の女性スタッフは申し訳なさそうに「どうします?」と聞いてきたが、「いやぁ、きついですねえ……、また出直します」と苦笑いでごまかすしかなかった。

京都駅に戻るタクシーと帰りの新幹線の中で、悔しくて、こん畜生、馬鹿にしやがって!と怒りにかられたが、僕自身への罵りでもあった。

後に瀬戸内さんと親しくなって人となりを識ってから思ったことだが、本来、瀬戸内さんは編集者に対してだけでなく他人に、こういうことをする人では断じてない。

つまり瀬戸内さんのこのときの態度は、僕の方に大遅刻したという失態があったとはいえ、明らかに僕に対して担当編集者として何も期待していないという意思表示だったと思う。さらにそれは新潮社に対しても、もう期待していないという意味でもあっただろう。そのことを冷静に考えなければと思った。

確かに、新潮社の出版部内に、もう70歳を過ぎている瀬戸内さんに対してあまり多くを期待していないという空気はあったと思う。だから文芸素人の僕に担当のお鉢が回ってきたのだ。ならばこのまま、積極的に何かを仕掛けていくことなどせずに、何もしない担当者でいたとしても、多分社内で文句を言われることはなかったかもしれない。

怒りと屈辱感にまみれて、いっそそうするかという考えも一瞬頭をよぎったけれど、「くそっ、このまま済ませてたまるかっ!」という闘志みたいなものが初めて湧いてきた。

そもそも僕が瀬戸内さんの担当編集者として何をしたかといえば、対談を一本実現しただけで、担当編集者として、瀬戸内さんの文学への思いも、これから関係をよくしていきたいという意志も、何も見せていなかった。当然、瀬戸内さんからすれば、ただ割り当てられて担当になっただけの者としか見えなかっただろう。

ここから変えなければいけない。

新潮社に入社してから、基本的に小説家との深い付き合いはなかったし、また瀬戸内さんの作品をとくに愛読してきたわけでもない僕が、瀬戸内さんの担当を引き受けたのには、実は小さな理由があった。

大学の2年生の夏休みのときのこと、幼馴染と二人でアメリカとメキシコへ2カ月近い旅をした。アメリカにいる友人や知人の家に泊めてもらいながらの貧乏旅行だったが、出発の待ち時間に羽田空港の書店で、旅先で読む分厚い文庫本はないかと探して、何となく手に取ったのが瀬戸内晴美「いずこより」だった。後に気づいたが新潮文庫から出ていたもの。それまで瀬戸内晴美の作品は、濫読のなかで、「輪環」とか「薔薇館」などのちょっと官能的な通俗小説ぐらいしか読んだことがなく、それはそれで面白かったけれど、数年前に中尊寺で出家したというニュースを覚えていて、まあ、流行作家でパフォーマンスが派手な作家というイメージしかなかった。

ロス行きの機内で読み始めた瀬戸内晴美の半生を綴った自伝小説「いずこより」は、思いのほか作品の中に僕を引きずり込んだ。戦後間もない時期に3歳の娘と夫を捨てて、夫の教え子という若い恋人のもとへ奔る若い妻のことから始まる冒頭からして、驚くような出来事である。

徳島という地方に生まれ育ち、女性が大学に進学するのが稀有な戦前に東京女子大を出た常識を備えた貞淑な妻が、真面目な非の打ちどこのない学者の夫とまだ幼い3歳の娘を置いて出奔するというのは、現代とはまったく常識が異なる時代のことだけに、周囲から非難ごうごうの行為だったろう。アバズレ女の話ではないのである。

その後の長い下積み生活も含めて、瀬戸内晴美という作家の苛烈な生き方を初めて知って、旅先での毎夜、この本を読み続けていった。初めての外国体験の毎日であったせいか、「いずこより」に描かれた戦前の徳島の少女時代の描写は、古き良き日本の懐かしい風景のように思えて心に沁みたし、作家を目指しながら、ずっと年上の売れない作家の小田仁二郎と半同棲生活を送る下積みの時代の、男に尽くす主人公の純粋さや健気さにも心惹かれた。

この本を読んで、瀬戸内晴美という作家へのイメージが変わったし、その後、「かの子撩乱」や「夏の終わり」を読んで、だんだん瀬戸内晴美という作家の外から見える景色とは違う本質みたいなものを感じていたように思う。

といって瀬戸内作品を読み続けたわけではない。あまりに幅広い瀬戸内晴美の作品群や、出家してからの法話や人生訓的な著作には興味もなかったし、一読者としては、本質を知ってしまえばそれ以外は必要なかったのだろう。

でも学生時代のこの体験があったので、巡り巡ってその人を編集者として担当するという話に、勝手に奇縁を感じたのだ。プロの文芸編集者としてならばその程度の経験など取るに足らないものだろうが、僕が瀬戸内さんを担当する動機としてはこれ以外になかったし、充分なことだったのだ。

「寂庵」での出来事は、僕に覚悟を迫るきっかけとなり、自らのいたらなさを痛感させるものだった。そうしたことをあれこれ考える時間を過ごして、僕がしたことは、僕が文芸編集者といえるような者ではないけれど編集者として何を思っているか、学生時代の海外旅行のときの、初めてといっていい驚きの瀬戸内体験に感じたこと、そして担当者としてしっかりお付き合いさせてほしいという、長い長い手紙を書くことだった。

それは僕の「瀬戸内寂聴担当編集者宣言!」でもあった。

手紙を出してから数日後、恐る恐る、改めて伺いたいという電話をいれた。

「待っているから」という返事をもらった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?