ロンシャン_day23_ヨーロッパ建築旅行2018

181201_fr_day23

遂に12月に突入。

北上するにつれて、寒さもすこしだけ増しているようだ。ただ日本でイメージしていた、スイスの12月とは違って、極寒ということはない。スイスに入ってからはからっと晴れることが減り、いつも灰色の雲がかかっている。

*

今日は、バーゼルから今度はフランスへ国境を跨いで、ル・コルビュジエ設計の〈ロンシャンの礼拝堂〉を見に行く。完成は1955年。先日見た〈ラトゥーレットの修道院〉の完成が1960年で、ともにコルビュジエ晩年の代表作になる。

後期のコルビュジエ作品は、一般に彫塑的、表現主義的といった言葉で整理されることが多い。表現主義的、というのはなかなか攻撃的な言葉だが、これはそれまでにコルビュジエが築き上げてきた理論と実践があるが故の物言いである。

先日見た〈ラトゥーレットの修道院〉と対照的に、正直な思いとして、私は〈ロンシャンの礼拝堂〉が良く分からないと思っている。これは見に行く前からもそうであったし、見た後もそうだった。

もう少し正確に言うと、美しい建築だ、と感じることはできるけれども、それと同時に、どうやってこの状態を生み出すことができたのか、自分がいま立っている地点からでは想像することができない。道が途切れてしまっている感覚を覚える。ただロンシャンについては、日本に帰国してから、なんとなく思い当たることがあり、そのことをきっかけに道が繋がるかもしれないと思うようになったので、そのあたりのことを試しに書留めてみる。

*

霧のなかを抜けて、バーゼル駅からミュルーズ駅を経由してベルフォール駅へ。そして、さらに乗り換えてロンシャン駅までいくのだが、ロンシャン駅は無人駅で電車の本数が少なく2時間ほど駅のカフェでコーヒー飲んだり、日記を書いたりして時間を潰す。調べるとベルフォール駅から直接タクシーで行く方法を書いている人もいるので、お金に余裕があるときはそうするとよいと思う。なぜなら、ロンシャンもまた丘の上に建つ建築なので駅からひたすら上り坂を歩くことになるからだ…。

ベルフォール駅から電車に乗ってようやくロンシャン駅に到着する。

駅はこんな感じ。無論、改札などない。

ここからは歩いて20-30分くらい行くと丘の上にあるロンシャンの礼拝堂に到着する。〈ロンシャンの礼拝堂〉には、わりと最近できたレンゾ・ピアノ設計の修道院が斜面に埋もれるように建っていて、そこでチケットを買って敷地に入っていく。

礼拝堂は丘の上に静かに建っている。

周りをゆっくりと一周する。不思議な建築だな、と改めて思う。うずくまった動物のような雰囲気だ。

そして中に入る。

薄曇りの空から取り込んだ弱い光が窓を通ってぼんやりと広がる。そして、芯から冷えるような寒さ。

ロンシャンの礼拝堂の屋内は、実は写真撮影不可なのだが、みんな撮りまくっている。そうすると何故か、自分は意地でも撮るか!という謎の反骨精神が芽生えるので写真はない。

まあ探せばよい写真はいくらでもあるので、正しい建築学徒らしく(学生じゃないけど)凍えながら描いたスケッチを載せておく。

この日は、4時間くらいじっくりと見て回り、バーゼルに戻れる最後の電車で帰ることにした。

*

さて、後日談になるが、ロンシャンについてなんとなく気になっていることをメモしておきたいと思う。

ロンシャンの礼拝堂をぱっと見てまず分かることは、白いマッスに曲線の屋根が乗っているという構成だ。

これは、間違った捉え方ではなくて実際ロンシャンの礼拝堂は単純化すると、白い壁に屋根が掛かっている、それだけと言えば、そう言うこともできる。シンプルなつくりの建築だ。

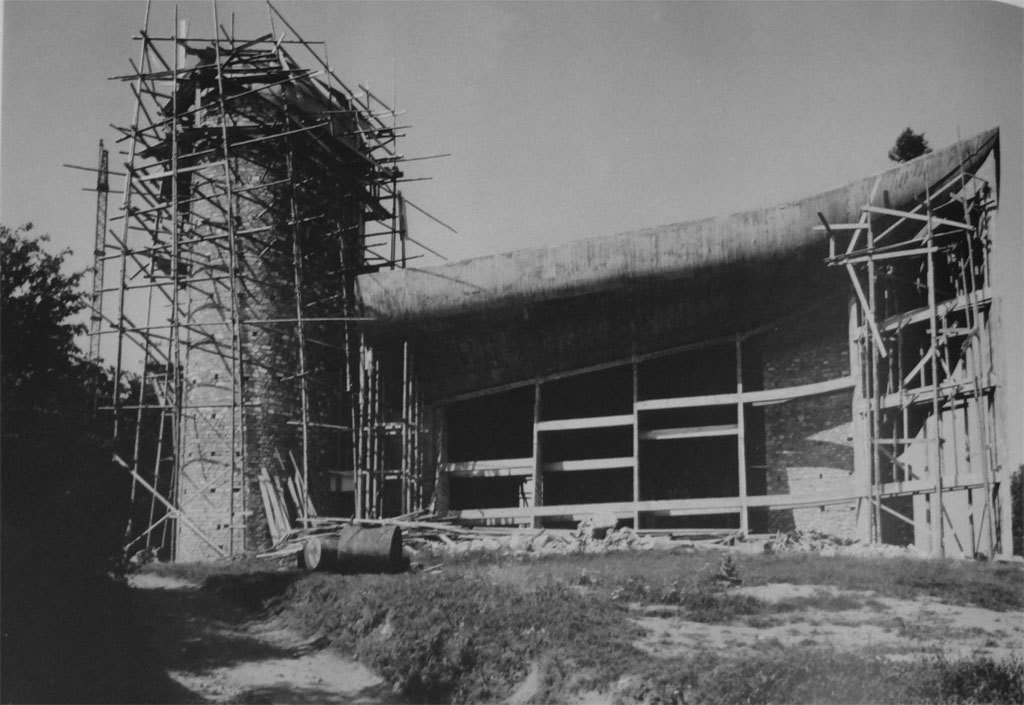

正直、これまで私はこの見方だけでしか、ロンシャンを捉えようとしてこなかった。しかし、施工中の写真を見て少し違った見方ができそうだ、という思いが生まれた。

それがこの写真。

写真の正式な出典は分からず、このブログより拝借。

もうひとつ、調べるなかで出てきた、断面図。

出典: LTL Architects; from Paul Lewis, Marc Tsurumaki, and David J. Lewis. “Manual of Section”, 2016, Princeton Architectural Press

この写真や断面図を見ると分かるように、マッスの部分には何かが充填されている訳ではなく、「骨組み+仕上げ」によってつくられている。さらにもう少し詳しく見ると、様々な大きさの開口を持つ南側の壁面はコンクリートの柱梁から成り、それ以外の壁はRCとがれき(空爆された礼拝堂のがれきを再利用している話は有名)を併用して成立しているようだ。屋根は、RCのシェルをリブに沿って形成している。

このように建物のつくりを見てみると、RC造でまとめられているものの、その中のひとつの形式に統べられることなく、部分ごとに異なるつくりが組み合わさっていることが分かる。

これはバラバラさへ向かう思考というよりも、反復のない構成がこのことを要請しているように思われる。

RC造の建築というのは、ポジティブにもネガティブにも、その構造形式自体が表現を駆動する大きな要因となることが多いイメージがあって、注意を払わなければ、ラーメン、シェル、壁式などその形式に建物の現れは制約を受けてしまう。しかし、ロンシャンではそもそもそういった懸念が思い起こされないほど、気負いなくそれらがハイブリッドされている。

このようなつくり方を行うこと自体がとても新鮮で、かつとても興味深いと思う。

それに加えて、コルビュジエの設計の食えない感じというか余裕を感じるのは、この部分ごとに異なるつくりが、マッスと屋根という構成にそのまま結びつかないことだ。

冒頭に後期のコルビュジエは〜、という話をしたが、上述のロンシャンを通して見えた話は、いくつかの時間的タームを通して、コルビュジエの建築に通底するものなのではないかと思っている。

コルビュジエが提唱した、自由な立面や平面は言い換えると構造体と非構造部材を明確に切り分けて扱うということだ。しかしながら、最終的に耐力壁も煉瓦積みの間仕切り壁も同じテクスチャーで塗り込められる。

また今度、パリに行った時の日記で、続きの話を考えようと思うが、〈サヴォア邸〉でも同じことが起こっている。

コルビュジエの頭には、構造体と非構造部材の組み合わせによる明確な建築のシステムが見えつつ、しかし、そのシステムとはまた別の考えが常に傍らを占めていたのだろう。

それが何なのか、何故なのかについては、引き続き考えようと思う。

ただ、私としてはこの事にとても親近感を覚えるし、ぼんやりと道を辿っていけそうな気がしている。

190531@東京

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?