#043 人間の絆 上巻(モーム著)に登場する愉快な仲間たち

人間の絆を読んでみて思ったのは、根本の部分でフィリップをどうしてもあまり好きになれないということでした。とはいっても作品自体はとても好きで、フィリップの周囲に出てくる登場人物は好感が持てました。私はルイーザ叔母さん、クロンショーが好きです。しかし、フィリップが気にいる人物、ミルドレッドはどう考えても好きになれませんでした。理性は情熱に勝てないと作者が語っている通り、読者は理性で読んでいる以上、実際の人物とのやり取りから生じる情熱は相当な想像力がないと感じられなさそうです。

※ここからはネタバレを少しだけ含みますので、ご注意ください

大まかなあらすじ紹介

前半はざっくりとですがこんな感じでしょうか。物語は9歳から始まります。実の父親は外科医でしたがすでに死去しており、母親も亡くなってしまいます。フィリップ少年は9歳にして孤児となり、牧師の叔父や叔母に預けられます。この時に経済格差についてしり、今までの裕福な暮らしはできないことを悟ります。浪費家の両親は財産をほとんど残しておらず、牧師の叔父と叔母は驚きます。

改めて振り返ってみると、実に転機の多い人生といえます。学校はコロコロ変わり、目指すべき道もコロコロ変わります。書いていて思い出しましたが、パリで芸術修行をする前は叔父の住むロンドンで会計士を目指していました。が、1年で諦めています。この出来事に至るまでの精神面の変化や読んだ本、周囲にいた人物がまた面白いのです。

フィリップが出会う人物はこんな感じです。もっと出会う人はいますが、私が覚えている限りでの重要人物はこんな感じだったように思います。私は友人のクロンショーが1番好きです。ルイザ叔母さんもとても良い人です。しかし、ルイザ叔母さんに対するフィリップの対応は好きではありません。フィリップは結構な偏屈もので、あまり友達が多い方ではありません。

印象に残ったシーン

人間が利己的な理由以外の理由で動くことがある?(クロンショー)

少し長い文章ですが、「人間は利己的か?」というテーマについてクロンショーとフィリップが酒場で語り合っています。個人的にはこの小説の上巻でで1番印象に残ったシーンです。

「じゃあきみは、人間が利己的な理由以外の理由で動くことがあると思っているのかい」

「ええ」

「そんなわけないだろう。君もそのうちわかると思うが、この世界で生きていくには、人間というものはどうしようもなく利己的にできているということを知らなくてはならない。きみは、人は利己的であってはならないというが、とんでもない話だ。他の人々がきみのために犠牲を払わなくてはならないというのかい。冗談じゃない。きみも、人間というのは自分を中心に考えているということを認めるべきだ。そうすれば、他の人への要求も少なくなるよ。そうすれば、他の人にがっかりすることも無くなるし、他の人のことも思いやるようになる。人間が人生に求めるものは一つ、快楽だ。」

「いえ、違います!」フィリップは思わず大声で言った。

クロンショーはくすくす笑った。

「怯えた仔馬じゃあるまいし、そんなに飛び上がらなくても良い。まあ、キリスト教ではけしからん言葉とされているがね。キリスト教とは物事に上下をつけたがる。快楽は階段の1番下におかれている。一方、義務とか慈善とか真実という言葉を口にするときは、ささやかな自己満足を感じてうっとりする。快楽というと感覚的な快楽しか考えていないから、そうなるんだ。哀れな奴隷さ。自分たちが楽しめない快楽を軽蔑することによって道徳なんてものを作り出すんだから。たぶん、快楽と言わず、幸福といったら、君もそんなに驚かなかっただろう。その方が響きが柔らかいから、君の心もエピクロスの豚小屋ではなく、エピクロスの園に行けたと思う。だた、あえて快楽と言わせてもらう。というのは、人生の目的はそれだと確信しているからだ。幸福が目的かどうかについては自信がない。全ての立派な行為には快楽が潜んでいる。人間は自分にとって快いことを行なっているだけだ。そしてそれが他人にとっても快いとき、人はそれを立派な行為と考える。例えばある人が慈善を快いと思えば、寄付や施しをする。もし人を助けることが心良いと思えば、情け深くなるだろうし、社会に尽くすことが心良いと思えば、公共心を持って生きるだろう。ただ、きみが物乞いに二ペンスやって密かな快楽を得るのも、俺がハイボールをもういっぱい飲んで密かな快楽を得るのも同じなんだ。俺はきみみたいな偽善者じゃないから、偉そうに言わないし、きみに褒めてもらおうとは思わないというだけさ。」

「ですが、本当はしたくないけれどもする人間だっているでしょう」

「いないね。そもそもその質問は馬鹿げている。それは目の前の快楽より、目の前の苦痛を選ぶ人間がいるかってことだろう。きみの反論も馬鹿げているが、反論の提示の仕方も馬鹿げている。もちろん、目の前の快楽を捨てて、目の前の苦痛をとる人間はいる。しかしそれは、その苦痛の先に、より大きな快楽を見ているからにすぎない。未来の快楽はしばしば幻想に終わることがあるが、それは計算が違っただけであって、俺のいっていることが間違っているわけじゃない。きみはまだ首を傾げているが、それは快楽を感覚的なものとして考えていないからだ。だが、いいかい、愛国者が国のために死ぬのは、キャベツのピクルスが好きだから食べるのと全く同じだ。これは万国共通の真実だと思う。もし人間が快楽より苦痛を選ぶなんてことがあったら、人類はとっくの昔に滅んでいるはずじゃないか」

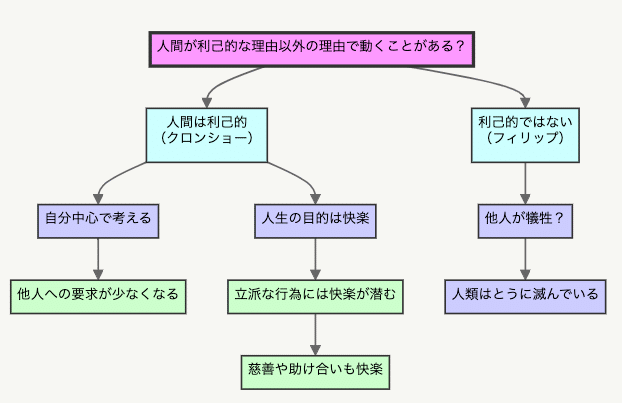

クロンショーは、全ての行為の裏側には快楽という目的が隠れているということを語っています。図式にするとこんな感じでしょう。クロンショーにとってキリスト教は、物事に順位をつけ、特に快楽を最下位に位置づけることによって、人々に自己満足を与える存在でした。キリスト教が人々に植え付けた道徳は、人々の自然な欲求や幸福を抑圧していると見なしているのです。なるほど、そういう見方もあるのかと勉強になりました。

画家とは?(クラットン)

フィリップは自分の描いた絵がサロン(コンクール)から返送されて、自分が画家としての才能を持ち合わせているのか悩んでいました。そんな時に、自分の目上として見ていた画家見習いの仲間クラットンに相談してみたやり取りがこちらです。

クラットンはいつもよりもよく喋るし、いつもほど皮肉を口にしなかった。機嫌が良さそうなので、フィリップは思い切って聞いてみた。

「よかったら、僕の絵を見てもらえませんか」

「いや、やめておく」

「どうしてです」フィリップは赤くなって尋ねた。

絵を描いている仲間同士、絵を見て意見を交わすことはよくあって、誰も断ったりはしない。クラットンは肩をすくめた。

「絵を見てくれないかというが、あれはみんな、褒めてもらいたいだけだ。それに、意見をもらって、どうする。絵がよかろうが悪かろうが、そんなのはどうでもいいじゃないか。」

「ぼくにとっては大問題なんです」

「そんなことあるもんか。なぜ描くか、それは描かずにはいられないからだ。一つの機能みたいなもので、体の機能と同じだ。ただ、それを持っている人間が少ないだけだ。みんな自分のために描いてる。出なければ、とっくに自殺しているはずだ。いいか、膨大な時間をかけてキャンバスの上に書いた絵には、それこそ魂の汗が染み込んでいる。それで結果は?サロンに出品したところで、十中八九、返送される。例え展示されて、客の目に止まることがあってもせいぜい十秒。まあ運が良ければ、どこかのお人よしがかって、家の壁に飾ってくれるかもしれないが、ダイニングテーブルと同じで、ろくに見てくれない。人の意見なんて、絵描きには無用だ。客観的批判はしてくれるかもしれないが、絵描きに客観性なんて意味ないからね」

他人に自分の作品の意見が聞いても意味がないとクラットンはいいます。承認欲求を満たすために画家はやっていられないということです。承認欲求を満たすために画家をもしやっているとすれば、とっくに自殺しているとまで言っています。それに、客観的な指摘を例え受けたとしても、客観性そのものが絵をナンセンスにするとも言っています。なるほど、と思いました。

クラットンは両手を目の上に当てて、どう言おうか考えているふうだった。

「絵描きというのは、みたものから独特の魅力を感じ取ると、それを描きたくてたまらなくなる。なぜか、なんて本人にはわからない。ただ感じたものを線と色で表現したくなる。作曲家も同じだ。詩を一、二行読むと、ある種の音符のつながりが頭に浮かんでくる。なぜ、その言葉がその音を呼び起こすのか、本人にはわからない。ただ、そういうものだ。批評など無意味だという理由をもう一つ挙げてみよう。突出した画家は、世界に自分の見方を認めさせることができる。ところが、次の時代になると、また他の画家が出てきて、また別の見方でものを見る。しかし人々は自分の目でその見方を判断するのではなく、それまでの画家の見方で判断する。例えば、われわれの父親の世代はバルビゾン派の画家たちに森の見方を教わった。だから、モネが出てきて、違う見方で森を描いた時、人々はあれは森じゃないと言った。つまり一般人には、森は画家が書きたいように描いただけだということがわかっていない。画家というのは、うちに生まれたものを外へ出そうと描くんだよ。そして自分の見方を世界に認めさせることができれば、偉大な画家と呼ばれるし、できなければ、無視される。しかし、画家は画家だ。一流だろうが三流だろうが、そんなことはどうでもいい。描いた絵がどうなろうと、構うものか。描いている時に得られるもの、それが全てだ。」

「描いている時に得られるもの、それが全てだ」というのが印象に残りました。他人軸で考えると、偉大な画家になりたい、そのために頑張りたいということになりますが、自分軸で考えると、描きたいという抗い難い欲求のままに夢中で描いている時に得られるものが全てで、その他のものはどうでもよくなるということのようです。画家としてどちらが先に挫折するかは一目瞭然のように思えます。

ルイーザ叔母さんの愛

ルイーザおばさんは子供がいませんでした。フィリップを引き取った時、子育ての経験がない中年の女性だったので、自分に子育てが務まるのか自信がありませんでした。何もかもが初めての中、フィリップと接してきた献身的な叔母さんで、読んでいて好感が持てる人物でした。

「だから受け取ってちょうだい、フィリップ」ミセス・ケアリはそう言って、フィリップの手を優しく撫でた。「こんなお金なくても、あなたがやっていけることくらいわかってる。でも、受け取ってくれると、とても嬉しいの。私はずっと、あなたに何かしてあげたかった。ね、私には子供がいないから。だから、あなたを自分の子供のように思ってるの。まだあなたが幼かった頃、行けないとわかっていたけれど、この子が病気になればいい、そうしたら昼も夜もずっと看病してあげられるって考えたりしたわ。でも、あなたが大きな病気にかかったのは一度きりで、それも学校に行きだしてkらだった。私はあなたの力になりたいの。これが最後のチャンスかもしれない。もし、いつの日か、立派な画家になっても、私のことを忘れないでね。あなたの出発に力を貸してあげたってことを覚えていて」

「なんて言ったらいいか。本当にありがとうございます。」

彼女の疲れために、心から幸せそうな表情が浮かんだ。

「本当にうれしいわ」

このエピソードだけでルイーザおばさん(ミセス・ケアリ)の人柄の良さは伝わってきます。なんて良い人なんでしょう。(義理ですが)親の無償の愛が描かれたシーンはとても印象的でした。

ここまでの感想

まだ前半しか読んでいないですが、ここまでで十分読み応えがありました。少年時代から成人するまでの成長記録が描かれている小説はあまり読んだことがなかったので、新鮮でした。特に、フィリップが初めて寄宿学校に通った時に足のことで酷くいじめられて、初めて「理不尽」という概念を経験したシーンは印象的でした。また、周囲が恋愛している中自分だけまだ経験したことがないことに対して焦りを感じる時期だったり、そういう時期にかっこよく見える少し年上の頼れる友人の存在だったりは共感が持てました。

おしまい