「日本刀 記録の系譜」展は名展でした

7/30まで刀剣博物館で開催中の「日本刀 記録の系譜」展を見てきました。

日本刀の姿や刃文、茎の情報をどのように記録に残してきたか、にフォーカスした展示で今までにない面白い展示でした。

刀剣の展示もあり名刀ばかりです。

■展示は6部構成

展示は全6章で構成されています。

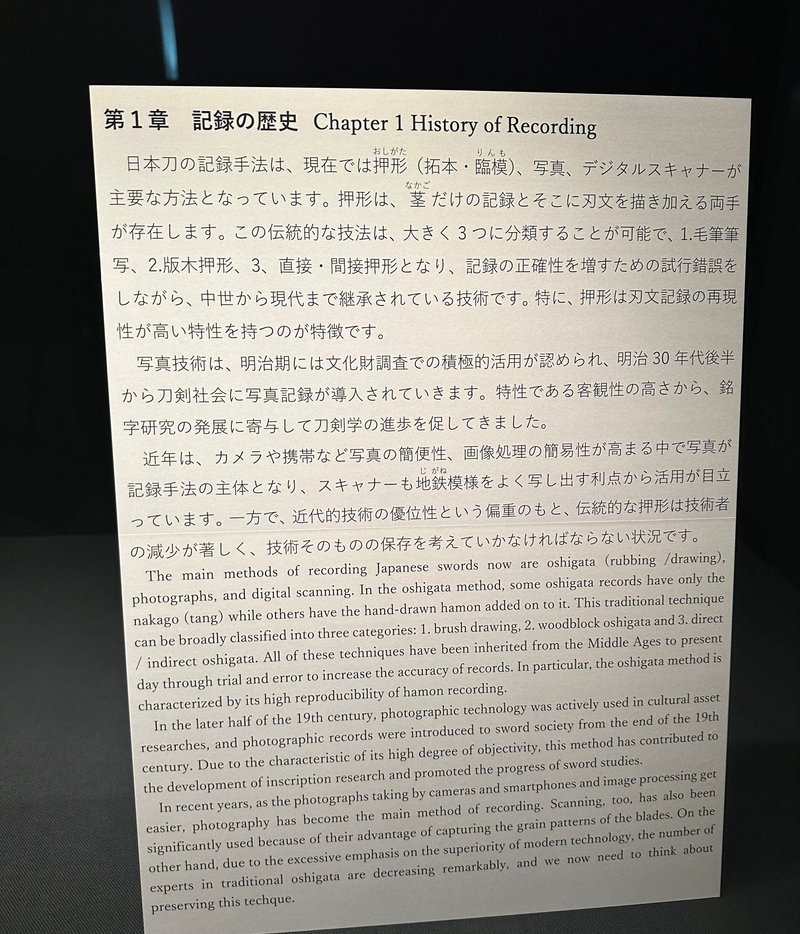

・1章 記録の歴史

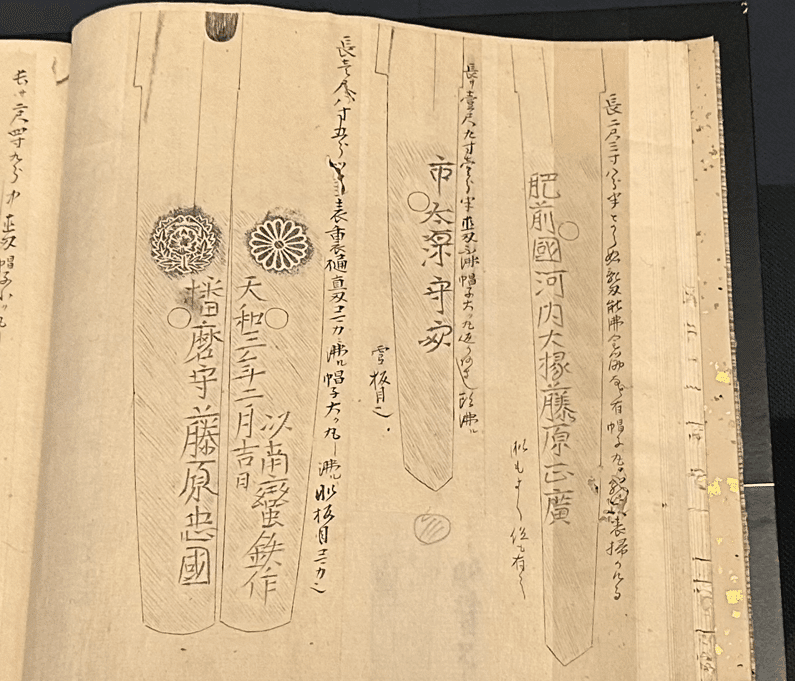

1章では茎や刃文の記録といったものが、どういう過程を経て進化してきたかが分かります。

ざっくり書くと以下のような変化です。

最初は雑だった絵が忠実に記録していくという視点で進化していっている様子が分かりました。

紋部分は版画技法を応用、より忠実な記録へ。

しかし茎の長さが規格化されて全て同じなど客観性に乏しい。

こちらの方が茎を痛める事が無いので現在では主流に。

・2章 刃文の記録

2章では刃文の記録にフォーカスされます。

よく見る刀身全体が描かれた「押形」が登場します。

・3章 記録された刀剣

3章では当時の記録写真と実物を比較する事で、刀の状態が時代と共に変わっているのだという実感を得られます。

ここに展示されていた安綱は製作当初の形を留めており、地斑映りがはっきり立つなど童子切にも負けず劣らないクラスの名品だと個人的には思いました。

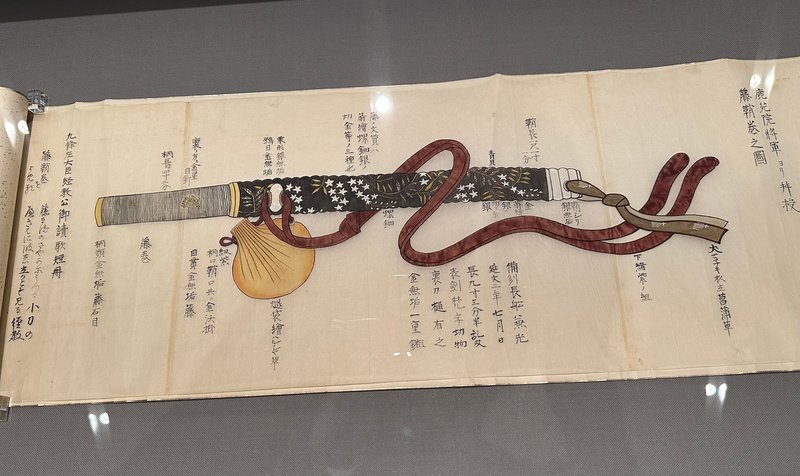

・4章 古実家による記録

4章では拵を色鮮やかに模写している記録の展示が見れます。

記録されていたのは刀身ばかりではないのですね。

・5章 文化財調査と研究

5章では実際に江戸時代後期に火災で焼けてしまった茎?が展示されていました。鑑賞時は焼けた本物の茎と思って見ていましたが、しかし解説を読むと「型取り資料」と書いてあるので何か型を取って複製しているのかもしれません。

ここは私の理解が追いつかず、どちらが正しいか分かりません。

見に行かれた方ぜひ教えてください。

刀身を内部分析した版画などもあり、構造が分かり楽しめました。

全部で4枚展示されていましたが、刀によって構造が全然違うので実際に展示を見て色々比較してみると面白いと思います。

・6章 江戸から現代の記録者たち

最後は現在押形を書かれている方にフォーカスされています。

個人的にも今の押形が過去一番美しくかつ情報が詰まっていると感じました。そういう意味でも歴史と共に記録が進化しているのだと実感します。

■終わりに

今回の展示は「刀の記録」についてフォーカスされた前例のない展示に思いました。

昔の記録があるからこそ今伝来のはっきりした刀の存在があり、記録がもたらす貢献度は計り知れないものがあります。

こうした資料は貴重なものも多く、普段目に出来ない物も多いのですが、そうした実物を見る事の出来る貴重な機会ですので是非都合をつけて行かれると面白いかと思います。

刀の展示も全て名品で圧巻でした。個人蔵で撮影不可の名品も多いです。

「日本刀 記録の系譜」展は両国にある刀剣博物館にて2023/7/30まで行われています。

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はいいねを押して頂けると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?