小刀に付いた謎の凹み

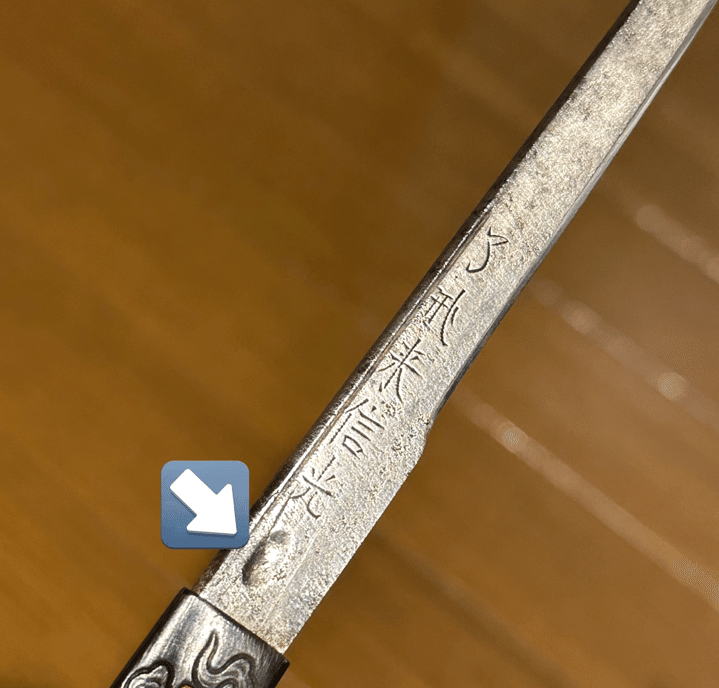

所持している小刀には樋の横に凹みのようなものがあります。

この凹みが何なのか。

「日本の美術1 NO332 日本刀の拵 至文堂」には日光助真の小刀が掲載されていたが、ここに付いた凹みは樋と同じような太さの物で、卵型の凹みとは異なるように見えます。

Xでは、凹みの中に銘などを入れる事で研ぎ減りなどから銘を防ぐ用途で入れられたと思われる物もあるとの事であるが、今回のものは凹み部に銘が入っていない為その用途では無いと思われます。

理由が分からぬまま頭の片隅に入れていたものの、ヤフオクを眺めていると同じような凹みのある小刀を発見。

凹み位置についても概ね同じような位置にあるように見え、棟側に樋が細く1本入っている事も共通しています。

正真物かは不明ですが、初代河内守国助の小刀と記載。

初代河内守国助といえば、大阪新刀の祖とも言われる刀工で、活躍した年代は1624~1645年頃と言われています。

改めて所有の小刀を見てみる事に。

残念ながらこの了戒来信光について銘鑑にも同名の物が載っておらず時代を特定出来ているわけではないのですが、九州地方の某家伝来品である事を考えると九州地方のお抱え刀工だったのではないかと考えており、加えて地刃の出来的には新刀(天正以降)あたりに見える気がします。

つまり初代河内守国助とはある程度時代が近かった可能性もあると考えています。

卵のような凹みがこの1振にしか見られない凹みであったならば、ただの凹みという可能性もあり得そうですが、今回河内守国助の小刀を発見した事でどうしてもただの偶然付いた物には思えず…。

やはり何か意図がありそうに感じる。

但し他の小刀に見られるかといえば、殆ど見られない事から機能的な目的で付けられた物ではないと考えるのが自然ではないでしょうか。

とすると、いわゆる刀身彫刻のように所有者の思想や信仰を表していた可能性があるのではないか?

そう思い「日本刀の彫物」という本を手に取って見たものの、それらしいものを見つける事は出来ませんでした。

故に未だに「何の為の凹みなのか」という事が分からないままですが、今回ヤフオクではあるものの1つ同手の彫を見つけたのでメモ代わりに書いた次第です。

もし何かご存じの方いらっしゃれば引き続き情報頂けますと嬉しいです。

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はいいねを押して頂けると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?