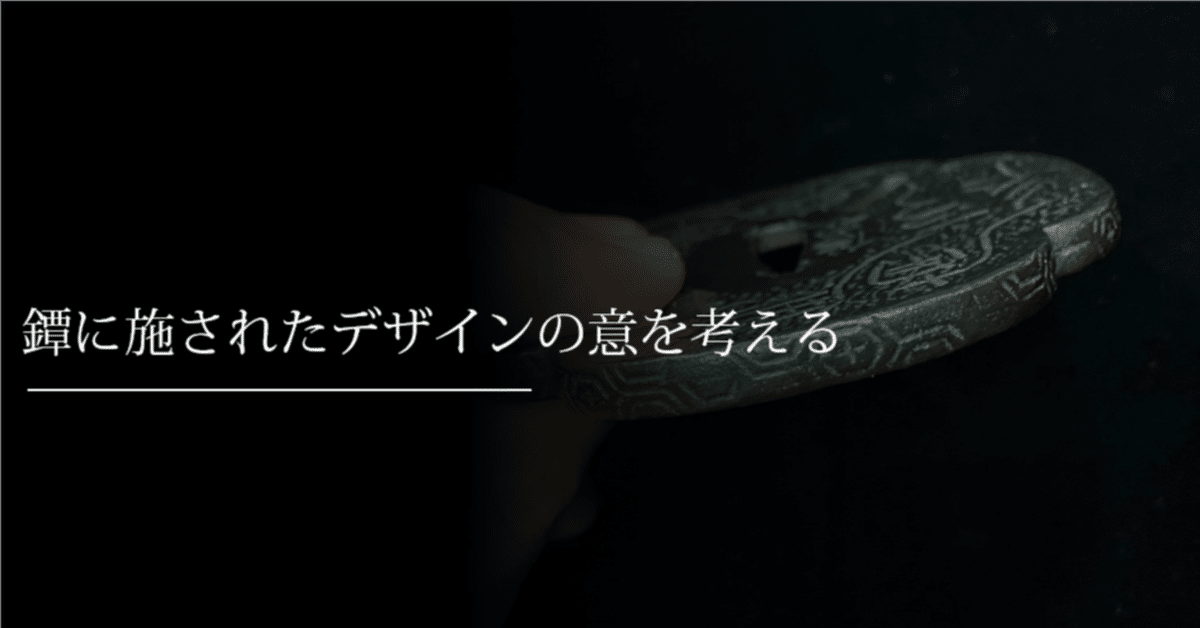

成木鐔④斧透の信家写。鐔に施されたデザインの意を考える

昨日購入した信家写の鐔。

写しという事で本歌信家鐔にも同じデザインがあるわけですが、今回はこちらの鐔に施されたデザインの意味について考えてみようと思います。

あくまで個人の推測でしかないので真に受けないようにご注意ください。

①鐔に施されたデザインについて

表には斧の透かしと、南無妙法蓮華経の文字が輪を描くように入っている。

裏には唐草模様、耳(側面部)には亀甲紋が施されている。

②斧の意味

斧は古来から権力や武力など力の象徴の他、魔を断ち切る意もこめられていると言います。

また和斧の刃には側面に3本筋、もう片方に4本筋が刻まれた模様があります。地方によって様々な説があるものの、一説によると山、火、鉄の神に敬意を払い、同時に「三を四ける」、つまり「身を避ける」として、危険な山仕事の事故から身を守る為の信仰として刻まれたものであるという説もあります。

他の説で言えば3本筋には伊弉諾尊、天照皇大神、伊弉冉尊、4本筋に八幡大神、春日大神、豊受大神、猿田彦大神の四大神を祀っているという解釈もあるようです。

また深山ではお供え物を持参することが不可能なためお供え物を表した斧をこれから切る木に供えて木を切らせてもらうことへの感謝や許可、作業時の安全などを祈る為の模様とも見られています。(参考:weblio辞書)

ネットで調べていたレベルではありますが、印象としては武力や権力という意味よりも、先に挙げた信仰的な意味合いの方が強そうに感じました。

以下は斧に関する別の記述を引用したものになります。

古来、人々は、神は山に降りると信じていました。杣人にとって山は神が領有する聖域であり、そこに踏み込むには厳重な物忌みに服す必要がありました。伊勢神宮の遷宮のときに、用材を伐り出す時には、いろいろの神事が行われるなかで、斎斧が最初にうたれるといいます。また諏訪大社の御柱祭りでは、御柱を伐り出すときには朱塗りの神斧が使われるといいます。斧や鉞には魔性を断ち切る意味もこめられます。仏教では鉞斧(えっぷ/おっぷ)とよばれ、菩薩像が手にしているのを見ることができます。修験道では、山伏が山に修行に入る時の法具の一つとされています。

森林伐採用の工具としての斧は、神を懼れ魔物を退けるシンボリックな意味を持った。日本の木樵や農民たちの間では古くから、木を伐る前に幹に斧を突き立てて山神(やまのかみ)に伐採の許可を得、酒を酌み交わす「斧立て祝」の習俗があった。『延喜式』によると、大嘗祭の斎場を造営する際には「山神を祭り、酒を供えてから斎斧(いみおの)を取り、はじめて木を伐り、然る後に諸工(もろもろのたくみ)が手を下す」ことになっていて、これは木樵の旧い儀式がそのまま宮廷に取り入れられたものだろう。

この鐔ではどういった意味が込められているのか。

この段階ではまだよく分からないので先に他の部分を考えてみます。

③南無妙法蓮華経の意味

「南無」とは「帰依する(お任せする)」という意味で、「妙法蓮華経」は「法華経」のことを指します。

つまり、経典である「妙法蓮華経」に帰依する、従いますという事を指していると思われます。

いやそれだけでは分からん…という事で、調べてみるとこれがまたとても難しい。

以下のサイトが比較的分かり易かったので、参考にしつつまとめてみます。

詳細は以下をご覧ください。

「法華経」は、お釈迦様が説いた教えで、人は誰でも平等に成仏できると説き、今を生きることが大切だとしています。

またこの世の全ての生き物には仏の心があるとして、その全ての仏様に手を合わせる事が南無妙法蓮華経だと上リンクでは説明されています。

つまり人々の苦しみを和らげ社会全体の幸せを願い、庶民が無限に救われる事を意味しているとの事。

そしてこの教えを鎌倉時代に流布した人が日蓮聖人であり、混迷した世の中にはお釈迦さまのお経こそが人々を救うと確信し、「法華経を心の拠り所にする」という「南無妙法蓮華経」を唱えました。

現在では法華経は全国に5000の寺院を持つまでに拡大したようです。

改めて鐔を見てみると、南無妙法蓮華経の文字が円形にデザインされています。縦に1行や2行に分けて描いても良さそうに思いますが、なぜ円形に字を配列したのか。

これは私の個人的な推察でしかありませんが、円形には永遠、終わりがない、無限、などの意味があると聞いた事があります。

つまり「法華経の教えを永遠に心に留める」という武士の心の表れだったのかもしれません。

因みにこの本歌の鐔が作られた時代は戦国時代。

人は皆己の守るものや正義の為に戦っていたと思いますが、心のどこかで切り捨てる相手にも仏の心があることを忘れてはいけない、という自戒の念も込められていたのかもしれない。

いずれにしてもこの鐔が作られた時代というのが殺伐とした時代であったという事に、感慨深いものがあります。

④唐草模様の意味

ツタが四方八方に伸びて絡み合っているような文様で、どこまでも伸びていくツタは生命力の象徴。

一族の繁栄や長寿を意味する縁起の良い文様として愛されていました。

そのままの意味がこの鐔に込められていたのだと思います。

⑤亀甲紋の意味

亀甲紋は、漢字の通り「亀の甲羅」を表しています。六角形なので六方に亀の恵みが及ぶという意味が込められています。

亀は古くから「鶴は千年、亀は万年」と尊ばれ、長寿のシンボルとして考えられていました。

この鐔の使用者が長寿、つまり戦死することの無いよう願いが込められていたのかもしれません。

⑥終わりに

という事で斧以外の部分から分かる事としては、法華経を信仰する信仰心、長寿や一族の繁栄といった意味が込められていそうな事が分かりました。

これらの模様から改めて斧の透かしの意味を考えてみます。

まず今回の鐔は斧がデザインされていなくても充分に成り立つ気もしますが、なぜあえて斧がデザインされたのか?という所が一つ個人的に引っ掛かります。

これは私の想像でしかありませんが、①で挙げた引用元に「古来人々は神は山に降りると信じていた」とあったり、修験道では斧は山伏が山に修行に入る時の法具の一つとされていたりと、山という神の領域に踏み込むに上で礼節を重んじていたのではないか、と予想します。

戦国時代、山は戦場にも数多くなっているので入山する事も多かったはずです。

本来は斧なりお供え物を持って入山するところを、戦であればそんな事は言っていられず、しかし礼節を忘れてはいけないという事で鐔に斧をデザインしたのではないか。そして同時に「身を避ける(三を四ける)」として、身を護る信仰心が斧に現れているのではないか、こう考えています。

なぜ透かしなのかと言えば、これは信家のデザインセンスなのだろう。

今回の推察が正解かどうかは分かりません。

あくまで私がこの鐔を見て感じた感想です。

因みに国宝へし切長谷部の鐔も同様に南無妙法蓮華経の文字と斧の透かしが彫られています。

本日より圧切長谷部、公開です(1月30日まで)。

— 福岡市博物館 (@fukuokaC_museum) January 5, 2022

昨夏「徳川家康と歴代将軍」展にあわせ展示しましたので、拵はお休みです。その代わりに鍔を展示しています。いつもは拵に装着して展示していましたが、鍔単独で陳列しています。鉄地に斧の透かし、作者銘「信家」と「南妙法蓮華経」の銘文があります。 pic.twitter.com/k0j6fKfIKk

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はいいねを押して頂けると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!

以前「山伏」について書きましたのでよろしければ以下もご覧ください。

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?