現代刀はアートなのか?①

現代刀(現代に作られた刀)は昔の刀と違い武器として生まれているわけではありません。ではアートなのでしょうか。

そもそも何をもってアートというのか?という疑問は誰もが抱く事と思います。ピカソの絵はなぜあれだけ作画崩壊しているのにあれだけ評価が高いのか。

個人的にもアートという言葉はとっかかり難く分かりづらいと思っていた時期があり、そんな事から「13歳からのアート思考 著:末永幸歩」という本を読んだところ、目に見えている部分が大事なのではなく、その下にある「根っこ」の部分を理解する事で楽しさが拡がる、という事が分かってから、アートが少し身近に、そして楽しい物だと分からせてくれた本であったので紹介しつつ現代刀はアートなのか、について考えていこうと思います。

①アートとは何なのか?

著書ではアート界を代表する6名が取り上げられていますが、その前に偉大な芸術家ダヴィンチについて触れます。

②14世紀の天才レオナルド・ダ・ヴィンチ

14世紀に登場したダヴィンチ。それまでは宗教画がメインでしたが、ダヴィンチが描く絵はとにかくリアル。

代表作モナリザは今でこそそこまでリアルさを感じないが、当時としてはとてもリアルに描かれているという事で話題を集めます。

ダヴィンチは解剖学により人体の構造も理解していた事からよりリアルな肖像画が描けたんですね。

お金持ち中心に肖像画ブームが起こります。

そこで当時の芸術家はこぞってリアルさを求めた絵を追求。

つまり目で見てそのままリアルに表現する事がアートだった時代。

しかしカメラが登場し、リアルさが価値を失います。

これによりリアルさを追求した肖像画の人気が一気に無くなり、ではアートとは何なのか?を模索する1900年代が始まります。

ここからアートの概念を変えた6名について触れられています。

③アンリ・マティスの登場

それまでリアルさを追求するのが当たり前だった時代に突如登場したのがマティス。

マティスは自身の妻の肖像画をモナリザのようなリアルさからかけ離れた作画の雑さと、変な色(特に鼻筋)を使って表現しています。

例えば鼻筋の緑色は現実離れしていて発表した当時は妻が可哀そうと酷評だたようです。

ではマティスは何を表現したかったのか。

それは必ずしも目に映るそのままの色を表現しなくても良いのではないか?という発想。

これを初めてやったのがマティス。

それまでは500年間誰もそれをしなかった。その中で目に見える色を描くべきという固定観念を変えたのがマティス。

④ピカソの登場

次に登場するのが有名なピカソ。

更にリアルさが失われ、ぱっと見下手に感じる人も多いのではないかと思います。

更によく見ると鼻や目、足、手の向きがバラバラ。

もはや人間ではありません。

ピカソが壊した固定観念は「形」であり具体的には「モノを見る視点」。

マティスが色の固定観念から解放したのに対して、ピカソは見えたままの形を描くのではなく「多視点」、つまり人間を360度から見た全ての情報を1枚の絵に表す事が出来ないかに挑戦したのがピカソの凄さであると。

これはダヴィンチのリアルさとはある意味別のリアルさの追求であるとも言えます。またこれは写真には出来ない事も分かります。

これでピカソに対する世間の評価がガラリと変わります。

⑤ワシリー・カンディンスキー

いわゆる何を描いているか分からない抽象画です。

マティスとピカソにより色と形の固定観念が無くなった事でもうなくなるものが無いかと思いきや登場したのが、「具体的な何かを描かなくても良い」という固定観念の崩壊。

カンディンスキーは音楽を絵で表現しました。

今でこそ当たり前にある抽象画ですが、カンディンスキーが一番最初に抽象画を描いた人。この画期的表現に世間が震撼。

⑥マルセル・デュシャン

デュシャンが製作したのは男性用便器にサインを入れただけ物。

いやトイレを取ってきただけなので製作すらしていない。

デュシャンは当時から有名な評論家であったので、自身が出したとばれないように名前を変えてこの作品を誰でも出せる展覧会に応募しようとしました。

が、しかしこれはアートと認められないと却下されます。

評論家からはなぜ便器なのかと酷評。

その後デュシャンは展覧会に出せなかったこの作品の写真をアート雑誌に投稿。世間はあのデュシャンが載せたくらいだから、便器の内なる美なりに気が付いたのかもしれない、と感じる人が多数。

しかしデュシャンの思いは別の所にありました。

それは世間に「これはアートなのか?」を問いかけた事です。

つまり「アート=美しい物?」という部分の疑問を世間に問うたことになります。

確かに便器は多くの人が美しいと思わないですからね。

実にイケています。

⑦ジャクソン・ポロック

地面に絵の具を散らした作です。

これは何でしょうか。

その前に以下は私が描いた絵ですがこれは何でしょうか?

りんご?

はい、りんごを描きました。

が、そうではなく、「紙と黒インク」、という視点です。

つまりアートは何かのイメージを描いたものではない、という視点を生み出したのがポロックという事になります。

この視点は無かった。

いや、普通持てないですよね。

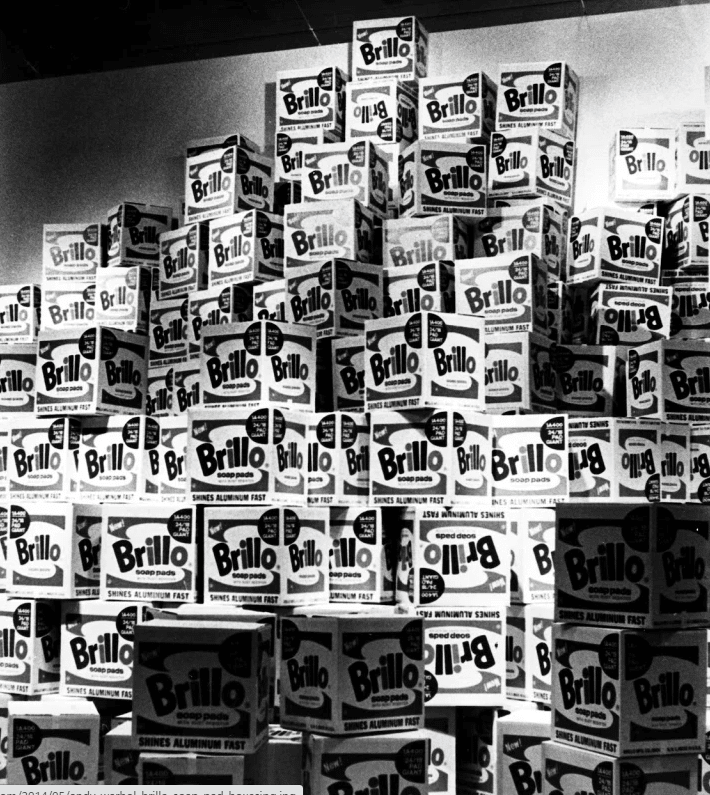

⑧アンディ・ウォーホル

ウォーホルはポップ・アートムーブメントを率いた代表的な人物として知られています。

彼が作ったのは洗剤のパッケージを箱に印刷したものを大量に並べた作品。

言い換えると「カップヌードルはアートか?」という問いと近しい事になります。

それまでのアートは芸術家やアーティストが何かしらの思想や信念に基づいて作られたものがアートなのではないか?、こんな印刷してただ並べただけのものがアートになるはずがない、と。

しかしこれはアート、という評価になった。

これにより「アートとされている物と、アートとされていない物の境目ってないよね」という提示をしたのがウォーホルでした。

⑨現代刀はアートなのか?

という事で長くなりましたが冒頭に話は戻り、現代刀はアートなのでしょうか?

私の考えは明日書いてみようと思います。皆さんも是非考えてみて下さい。

⑩終わりに

いやぁ、面白いですよね。

これがアートの面白さなのかと実感した次第です。

アートの概念とはその時々の考え方でしかないので、つまり大事なことは物を見た時に自分なりの視点や価値観を持つ事であり、これがアート思考なのだというような事が書かれています。

個人的にとても面白い本でした。

興味ある方は読んでみてはいかがでしょうか。

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はいいねを押して頂けると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!

続き↓

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?