普化禅宗 虚無僧寺総本山 一月寺について☆其の一

金竜山梅林院一月寺

場所

下総国葛飾郡早風庄小金宿

一月寺の名前由来

小金には、ヒトツキ(一月)、ニコツキ(二月)、ミカツキ(3月)という地名の小字が存在し、1629(寛永六)年の検地帳に、ヒトツキに相当する場所に45坪の一月寺が載っているという。 (値賀笋童「伝統古典尺八覚え書」)

本来は一木(ヒトツキ)という地名に由来していて、一木が一月という地名に標記されるようになってからの創立と考えられる。(森田洋平「新虚無僧雑記」)

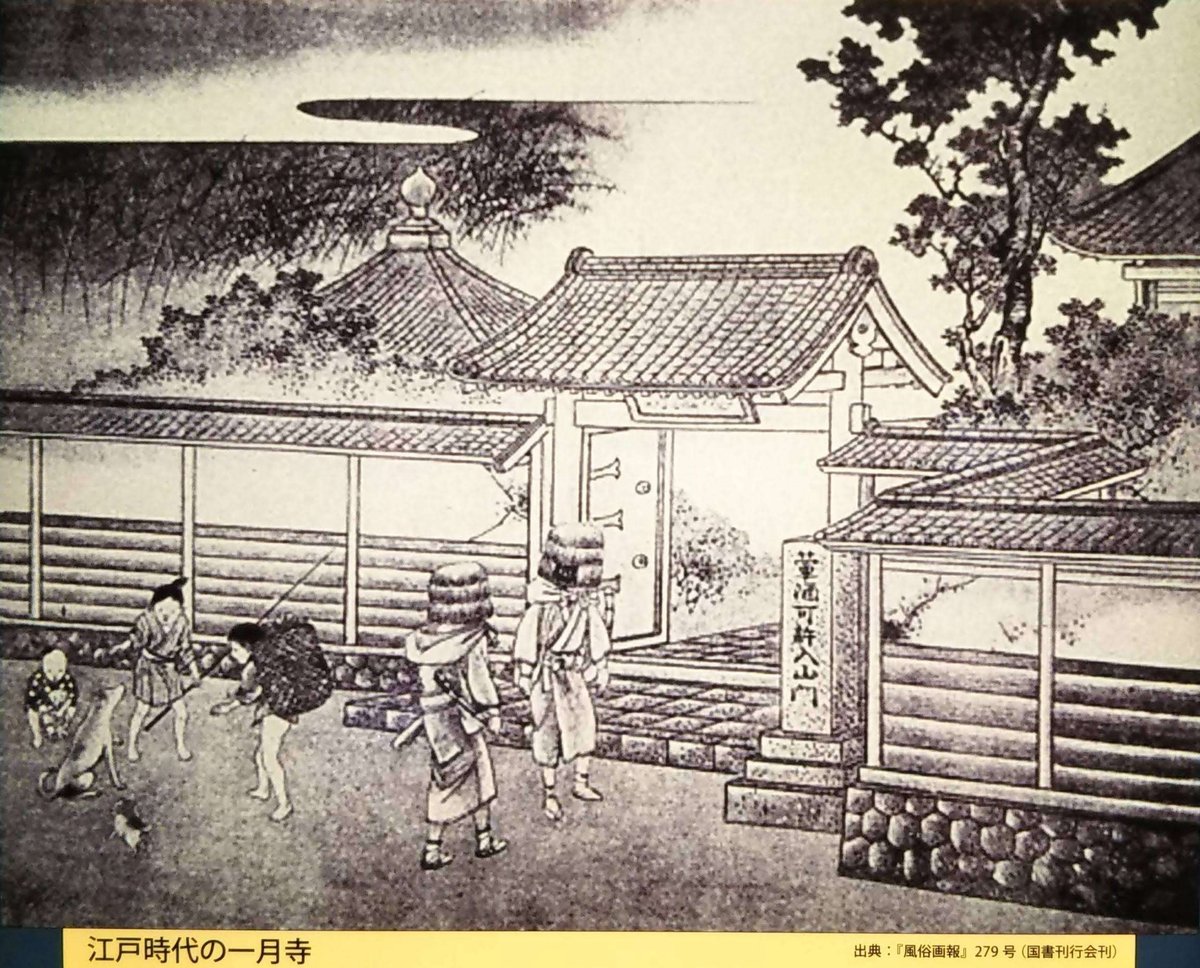

江戸時代の一月寺

1960年頃の一月寺

日蓮正宗になってからの一月寺。

現住所

松戸市小金町小金242

昭和30年代(1950年代)、日蓮正宗に改宗。

森田洋平著「新虚無僧雑記」によると、創立時には、現在の場所より道路反対側(道路より東側)の、国道6号線寄りで、「旧小字正月」にあったと伝承されており、「小金町屋敷検地帳」には〈小金下町東側〉として、「五間・九間、一月」と記されているとのこと。

番所

浅草東仲町 (現在:台東区雷門一・二丁目)

敷地

258坪(当初はもっと狭い)

本尊

木像釈迦如来立像

高さ一尺五分。赤柚壇。

宝伏伝来。

木像普化禅立像

その他、

金先居士像

矢ノ根不動尊

(良弁作。源為朝所持のを北条経時が寄進。)

いづれも松戸市立博物館所蔵。

開基は1254~58年頃。

歴史

1254年

法燈国師、四居士らを伴って帰朝。その後、宝伏は宇治に庵を構え、その後、金先と諸国行脚の末、下総に逗留。宝伏没する。

金先、庵を構え宝伏の遺言により一月寺とする。

1258年

金先は皇居に参上し尺八を奏し、天皇直々に山号寺号の金龍山寺一月寺も賜る。

金先古山禅師、寂す。

1507年(永正四)

一月寺六十六代有夢和尚の時に、靳先の二百五十年忌を営み、その時に靳先を金先と改めた。

1590年(天正十八)

秀吉が全国統一を遂げる為に小田原征伐をした時に、松戸市にあった北条方の小金城が落城炎上した為に、それまで松戸市内の大谷口にあった一月寺も焼けて、隣の字小金に移ったと言われているが、一月寺縁起には最初から小金にできたとある。

ここまでは普化宗神話。

一月寺の縁起は『尺八筆記』に書かれています。こちらをご参照下さい↓

1595(文禄四)~1629(寛永六)年の間に創立と考えられる。当初は五間×九間の敷地。

1677(延宝五)年六月

鈴法寺と連名で虚無僧寺の詳細な内規を書き付けて寺社奉行に提出。(普化宗門の掟「拾七ヶ條掟」)此に対して、同年十二月幕府から訓令が出た。(延宝五年法度)これは宛名が虚無僧諸派本寺中末寺となっているので、それ迄正式な宗教団体ではなかった虚無僧宗即ち普化宗がここに初めて正式な仏教の一派であると幕府から公認された。普化宗では極めて貴重なお触れ。

『延宝の法度』と『普化宗門之掟』についてはこちら↓

1716~35年(享保の頃)

一月寺と鈴法寺の両番所で「吹き合わせ」(尺八指南役)をしていた福岡黒田藩の藩士黒沢琴古(幸八)が、両寺以外の各地の虚無僧寺からも多数の曲を取り入れ、琴古流を創始した。

創始と言っても門人が甚だ多くなったので自然に世間から琴古流と呼ばれるようになったのであろうとのこと。

琴古流の始まりです。

1747年(延享四)

横浜の西向寺の住職が一月寺に転住して、一月寺百五代の住持となった仰雲泰巖は「一月寺家訓」を書いた。内容は門弟から普化宗門の源を訊かれたのに対して、法燈国師、四居士、古山靳先や普化和尚の事跡などを説き、尺八によって普化振鈴の根底にある禅機を体得せよと論したもの。

松戸市立博物館展示より

1760~67年(宝暦~明和)

一月寺と京都明暗寺との間で普化宗の本寺争いが続いた。一月・鈴法寺は普化宗の総本寺であると主張し、明暗寺は法燈国師開山の興国寺末寺である事を理由に、普化宗総本家は此方であると主張して寺社奉行所に裁決を訴願。明暗寺の役僧、快旭は代表者として、長年に亘り度々出府(江戸に出張)して奉行所の審問に腕を揮ったが、八年目に明暗寺住職の一圭が死んだので、裁判中断となりそのまま立ち消えとなる。

1797年(寛政9)

由良の興国寺では法燈国師の五百年遠忌が行われた。興国寺の孫寺である博多の一朝軒(明暗寺末寺)は金三両を奉納したが、一月寺は義理でその六分の一の僅か二百匹(江戸時代の一匹=二十五文)。

1835年(天保六)

一月寺百十二代の霄海蛟竜が住職に就任して水戸候徳川斉昭に挨拶に伺候したとき、斉昭はお祝いを兼ねて「以前の恩を忘れない為に」と蛟竜に硯を贈った。(恩の由来は不明)

江戸時代の伝説

一月寺は水戸街道に面していたが、堀際に黐の木の大木があり、街道を覆っていた。水戸の殿様が参勤交代で通る時に行列の槍がつかえるのでこの枝を伐るようにと水戸家から要求があった。一月寺は要求を拒否して「水戸殿の槍は横に成り申し候はずや」とヤリ返し、以後水戸家では止むなく此処を迂回することになったという。この黐の木は今も茂っている。

ダジャレ?

現在は門の色が赤色ですね。

黐の木がもっと生い茂っていたようです。

一月寺跡は、JR北小金駅から歩いて10〜15分。

の看板と神田可遊氏。

一月寺前の案内板。

寺院内には『水野呂童之碑』

水野呂童は、2代荒木古童(竹翁)に師事した三浦琴童の門弟。

荒木竹翁一周忌の際の写真に右から二人目に水野呂童がいる。

彼の詳しい経歴は私自身勉強不足の為、いづれまた。

この石碑、日蓮正宗に改宗後、大き過ぎて他に移動できなかったようです。

傾いてます。

どなたか直してあげて...。

因みに、一月寺・鈴法寺は普化宗総本山ということですが、森田洋平著『新虚無僧雑記』によりますと、寺社奉行は最後まで一月寺・鈴法寺に対して、普化宗総本山という呼称は用いておらず、あくまで「役寺」以外の何ものでもなかったとのこと。

普化宗触頭ということです。

今回の一月寺の撮影も先日の尺八研究家神田可遊氏と有志の方々との『探墓行』の折のものです。感謝です🙏

お次は、

松戸市立博物館・虚無僧寺一月寺コーナーです↓👣

史料提供・ご協力

尺八研究家 神田可遊師

参考文献

森田洋平著「新虚無僧雑記」

値賀笋童著「伝統古典尺八覚え書」

小川春夫著『虚無僧寺院(普化禅宗寺)考 資料集』(町田市立中央図書館所蔵)

いいなと思ったら応援しよう!