松戸市立博物館に展示されている「虚無僧寺一月寺」コーナーに行く👣

JR新八柱駅もしくは、新京成線八柱駅から歩いて15分くらいのところに、松戸市立博物館はあります。

考古学から団地まで展示してあり、とても楽しい♪

このように、虚無僧展示が常設されているのは全国でもここだけだそうなので、実際に見に行く事をお勧めしますが、尺八研究家の神田可遊氏に解説をしていただいた部分がありますので、こちらにチラリとnoteしたいと思います。

21世紀の森と広場内に博物館はあります。

〈チェック其の一〉

尺八は鞄に入れて入館すべし

まずは、『探墓行』の一環で、皆さん尺八を携えて博物館を訪れたのですが、係員の方に「長い棒を持っての博物館入館は禁止」という注意を受けまして(確かに危ないかも)、鞄等に入れてからの入館という規則がございますので、皆さんご注意ください⚠️笑

江戸時代の小金宿(現在の松戸市小金)には、一月寺という変わった名前の虚無僧寺院がありました。虚無僧寺一月寺は、青梅鈴法寺とともに、普化宗(ふけしゅう)総本山として全国に知られていました。正確には、「普化宗触頭」あるいは「普化禅宗惣本寺」といいました。

普化宗は、中国唐代の普化禅師を宗祖とする禅宗の一派で、その僧侶を虚無僧といいます。しかし、明治4年(1871年)政府の普化宗廃止令により、普化宗総本山一月寺の歴史は閉じられました。

ここでは、主に虚無僧や一月寺、尺八の歴史について紹介しています。

〈チェック其の二〉

展示尺八、旧一月寺蔵の尺八にあらず。

一番右の尺八

普化尺八

(2尺4寸管)

近世(江戸時代)

旧一月寺蔵

松戸市指定文化財

と、ありますが、形からして江戸時代のものでは無く、どう見ても近作だそうです。

是が非でも手に入れて展示してほしいものですね🔥

何にしても、凄いのが虚無僧の像。

「おお!」

となります。

これさえ見れればいいかなー、くらいのインパクト。笑

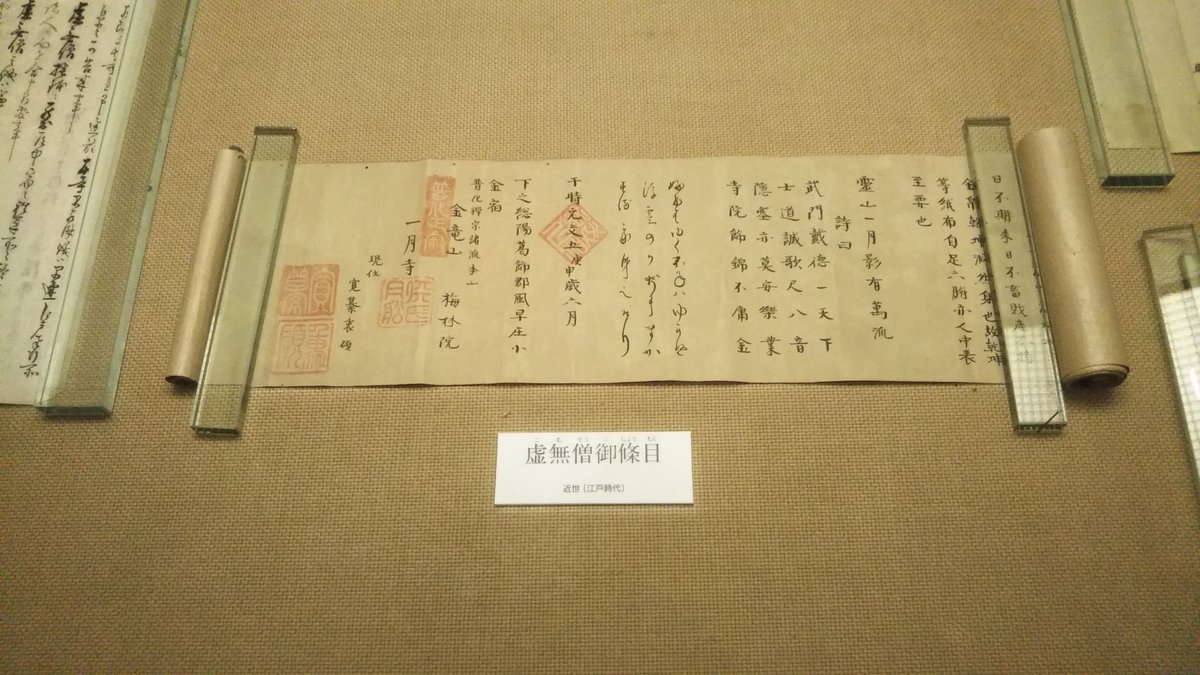

〈チェック其の三〉

本則と御條目の解説パネル(キャプション)が逆。

間違い探しのようで何ですが一応報告。

「虚無僧本則」←→「虚無僧御條目」

「虚無僧御條目」→○

「虚無僧本則」→○

神田氏が博物館の方に説明されたので、今頃は正しい位置にあるかと思います。

人の命に関わるような事でもないので良いのですが、辞書でも博物館でも、間違いはあるということですね。新聞だって社によっては全然違います。何でも鵜呑みはいけないと肝に銘じねば、です。

因みにこの本則は、市川の高橋吹古師が寄贈したものだそう。

一月寺住職、寛算裏碩が出した本則で、

「吹けばゆく 吹かねばゆかぬ 浮雲の 風にまかする わが身なりけり」

という歌が末尾の方に書かれている。

ステキ。

かろうじて「ゆ」と「の」と最後の「り」くらしか読めない…。

あと、気がついたことを言いますと、動画の虚無僧がちょっと…現代すぎるような気がしましたが。

この他、色々展示されておりますので、実際に見に行ってとくとご覧になるのがよろしいかと。

今とほぼ同じ。

違うのは私のおばさん化。

神田氏曰く、展示替えはされていないようです。

矢ノ根不動尊や、金先居士の像も所蔵されているそうなので、こちらも是非展示してほしいですね。無くなる心配は無いですが、永遠に見ることが出来ないのも悲しいです。

一月寺について詳しくはこちら↓

松戸市立博物館のその他の写真や、本尊の釈迦如来像、普化禅師像もの写真など引用してあります。

次は、一月寺歴代住職の墓がある萬満寺の『探墓行』のご報告です!

〈追記〉

2024年に古典尺八楽愛好会で訪れた時のnoteです。新たな発見もあり♪

古典本曲普及の為に、日々尺八史探究と地道な虚無僧活動をしております。サポートしていただけたら嬉しいです🙇