尺八界&邦楽界、あんな人こんな人 其の三

世の中には、大なり小なりの特技をもったスゴい人がいます。

先日、 生田流筝曲・富士喜会の新年会(演奏会)にお邪魔してきた時の事。

井の中の蛙代表である私は、お箏や三絃との合奏とは、とんと縁がないのですが、琴古流荒木派でもあり、古典本曲の谷派でもある小林嵐童師からお誘いがありました。感謝です🙏

初めての筝曲・三絃教室の発表会の見学です。

まずは、女性の皆さん着物を着ていて華やかですなぁ(笑)

そして、若い方も多い!

これは古典本曲の尺八界からすると羨ましい限りです。

一番スゴいのが、会長の富士喜先生(写真センター)。

第一部から三部までの22曲中、17曲も演奏!

午前中から夕方6時まで、

ほとんど演奏しっぱなし。

お箏に三絃に唄にと。

しかも終わってから、先生からわざわざ一見物人の私に挨拶をしにきて下さり、恐縮でお恥ずかしい限り。

小柄なのに、この体力、気力、そして美しさ!

実は私、自称コムジョなんて言ってますが、

もう女子っていう歳でもないし、このまま「砂かけ婆」みたいになろうかなんて思ってたんです。

アンチエイジングなんてこの先面倒になってきた。

自然にありのままで、偽りなく「ババア」になって生きようかなと…。

しかし、一日中正座して演奏していても、シャンとして美しい富士喜先生を見て、

なんて素敵なんだ✨

と感動。

コムジョはこのまま「コム婆」でいいのか?

少々自問…。

ま、自分の事はどうでもいいんですけど。

そして、尺八演奏者も錚々たるメンバーでしたが、

中でも、初めてお目にかかったのが87歳という佐々木大盟師、

上手な吹き手さんの録音などきちんとされていて、幾つになっても真面目なご姿勢は素晴らしく、演奏中の雑談も静かに!という合図を送ったり、合間合間に少々辛口なご意見も。

「いくら上手でも服装が箏曲奏者に合わせないと失礼」

「尺八の演奏する位置を考えないとダメ」

「肩書きがいくら偉くても尺八下手じゃダメ」

等々、ダメだし盛りだくさん。ハハハ

私も、こんな風に辛口になってみたい。

何故か佐々木師に、部活は何やってた?

と、聞かれ、

「中学では陸上部です。」

「そうか!短距離か?」

「いや、400メートル…中距離かな」

「おお、中距離か、いいな!」

「ぜんっぜんっ大したことない実力でした💦💦 あ、高校では剣道部でした。」

「そうか!なかなかいいな!」

「いやこっちはもっと全然です、はい💦」

たじたじとしておりました。

意外とコムジョ、部活は運動系。

但し、中学ではただ練習をやった記憶しかなく、夏のインターバル(ひたすらトラック一周を何回も猛ダッシュする地獄の練習)が終わった時点にタイムスリップしたいという事をずっと願っていた記憶しかないし、高校では女子の入れる運動部が陸上部、テニス部、剣道部しかなく、次は剣道部を選んだが胴着が着たかっただけで、友達とテニス部に遊びにいったり水遊びをしていた記憶しかない。棒で叩き合うなんて何て野蛮なスポーツなんだと密かに思っていた。笑

ま、自分の話はいいとして…。

もう30年以上も昔の話だ。

こんなこと聞かれたの記憶にないくらい久しぶりでした。

終演後、観に来ていらした別の流派の箏の先生とお話しする機会がありました。先日リサイタルをされたとのこと。

お箏事情など色々聞いてみました。その先生曰く、最近の傾向では、楽器屋さんの調律から、糸を触れば音がする様になっており、弦(糸)の音しかしない。本当は木の音がするとのこと。

おお、そういわれると弦楽器は素材は重要であるはずなので、それは聞き比べてみたい。この先生もきっとスゴい人だ!

尺八界では海外の人に需要が延びているがお箏世界ではどうか聞いてみたところ、海外向けに発信している流派もあるそうな。

想像するに、まず楽器を手に入れるのからして困難だし、独学も難しいでしょう。海外に広まるのはハードル高そうです。

日本人の皆さんに頑張ってほしいですね!

さらに、伝承者の先細りについて箏の世界ではどうか聞いてみたところ、やはり厳しいようで、先生曰く、20年目くらいからがまた超えなければいけない「何か」があるとのこと。それが分からずにやめてしまう方が多いとのこと。

おお、めちゃめちゃ深そうです。

何かを極めようとすると、そこそこ出きるようになってからが勝負なのかもしれませんね。

私の岐阜の師匠が言っておりました。

水墨画の世界では、四種類の濃淡の墨を使いこなせれば上手、六種類なら名人と言われる中、かの雪舟は、十の濃淡を使い分けたとのこと。尺八もこれを同じく、どれだけ音を細かく聞分ける事が出来るか、吹きこなせるか、表現できるか、それが重要ということです。

私は、最近まで、師匠の通りに吹いていれば良いと、「守破離」の「守」のみで十分だと思っていました。下手に自己表現をするものでも無いし、個性など普通に吹いていれば隠そうと思っても出てくるものと。それはそうなのですが、自分の中の「守破離」の「守」にこだわっていてはいけないなとようやく気がついたのです。それもこれも私に教えてくれる師匠や、先輩方のお陰です。

鍛錬すればさらに、良くなるもの。

私がyoutubeにアップしている演奏は、まさに教科書通り。

バージョンアップしなければと思っております。

また今回も色々勉強になりました。

皆さまとの出会いに感謝です🙏

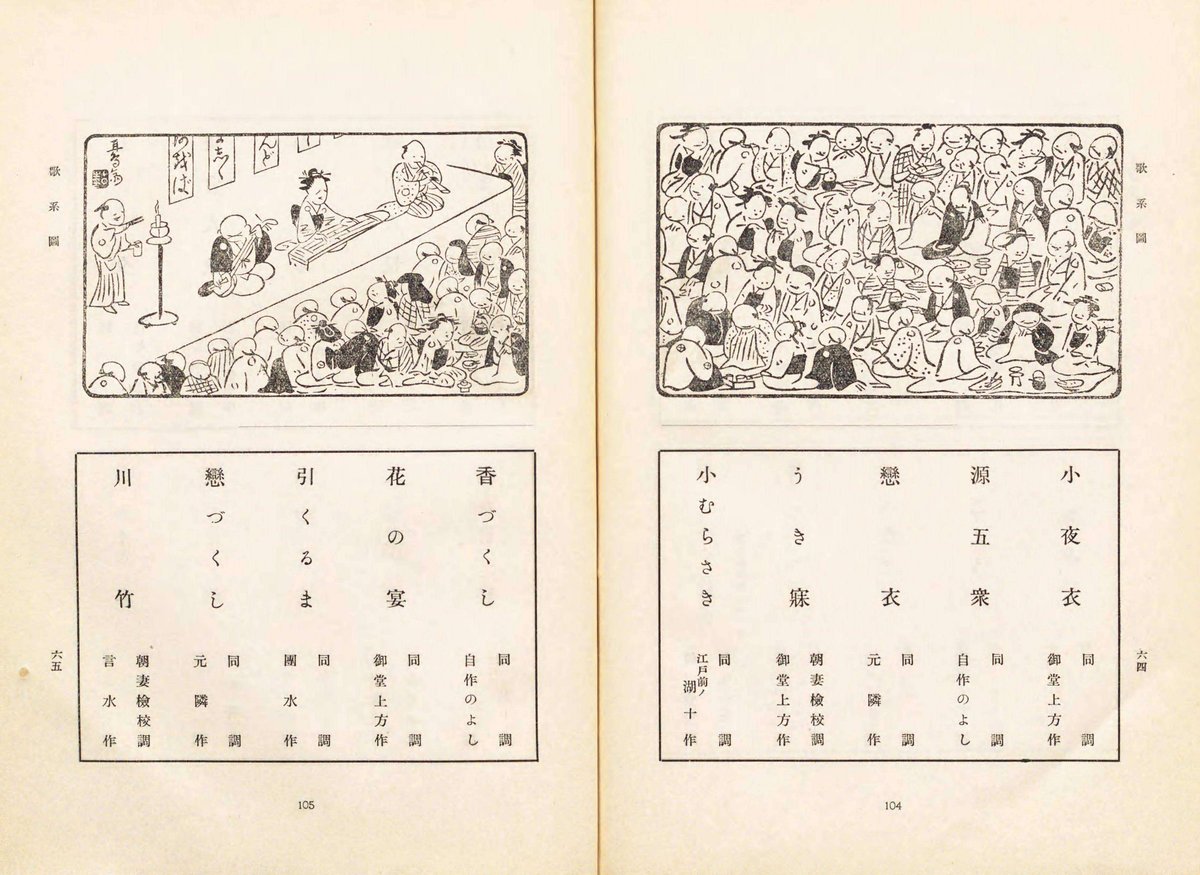

国立国会図書館所蔵

こちらの三曲合奏の絵、賑わってますね~。

宴会状態ですが、みんなちゃんと聞いてるのかな?笑

蝋燭、灯してますよ。

いいですね~。

こんな風にワイワイとリラックスして聞けたらいいかもしれない。

古典本曲の集まりは、まさに男の部活動って感じですが、こうしてお箏や三弦弾く女性たちと(もちろん男性でもいいのすが)色んなジャンルの方たちと集まると楽しいですね🎵

もっと邦楽界が盛り上がることを祈るばかりです。

古典本曲普及の為に、日々尺八史探究と地道な虚無僧活動をしております。サポートしていただけたら嬉しいです🙇