知らないあなたへ、都市で会いましょう|巨大都市殺し|高島 鈴

1

何もできぬうちに部屋に吹き込む風が生ぬるくなる。私は抗うつ剤を変えたせいで一月の間吐き続け、体重が三キロほど落ちた。同居人とは諸事情でルームシェアを解消することになり、私は広い部屋に一人で残された。気づけばこの四十平米の城に、窓を開けることもできないほどの猛暑が訪れていた。夏であった。

なんとなくマッチングアプリをダウンロードしたのは、部屋の空白がむしょうに寂しくなったからである。それまで私は何度かアプリを勧められてきたが、なんとなく恐ろしくて始める気にならなかった。聞くところによれば、アプリは次から次へと出てくる人間の写真を捌いていかねばならないという。そのような形で他人をジャッジする行為を、私は自分に許したくなかったのだ。

……とはいえ何もしなくとも出会いが降ってくるほど世の中は優しくできていなかった。都市において人間と人間の距離は近く、ゆえに人間同士は無関心を装うことが求められている。誰かと無限にすれ違い続けても、誰かが都合よく私に足を止めてくれることはない。そうであるならもう行動するしかなくないか? そう思ったらもう手はぽちっとアプリを落とすボタンを押していたのである。

まず、どのアプリにするか? 私は一応自分をパンセクシュアルだと思っているので、アプリは複数入れることにした。一つはシスヘテロ向けのアプリ「Pairs」、もう一つは女性を中心に、トランス男性、ノンバイナリーを含む人びとが友人・恋人探しに使うアプリ「Zoe」である。

私が相手に求める条件はこまごまあったのだけれど、まず左翼がよかった。それからモノガミーである必要があった。男性に関していえば、私に結婚・出産を求めてこない人でなければならなかった。前のパートナーとは結婚・出産問題で破局しているからである。そしてできれば暗めのオタクがよかった――これは私自身が根暗のオタクだからである。相手の経済状況とか、会う頻度とかはどうでもよくて、ただ私は私が私でいることを許してくれる相手との出会いを望んでいた。

プロフィール文にはまず左翼のアナキスト/フェミニストであり、結婚・出産を希望していない旨を明記した。それから趣味(読書、古書店巡り、博物館・美術館見学、長風呂、アニメ・漫画・ゲーム)、美点(初対面の相手とも楽しく話せる)、欠点(生活能力が著しく低い)を列挙し、最後に精神疾患持ちであると書き添えた。実際プロフィールに「精神疾患持ちの方はごめんなさい」とはっきり書いている人もいたので、そのような人との不幸なバッティングを防ぐためである。

そしてトップ画面にはウクライナ反戦デモのときの写真を選択し、左翼らしさを演出(演出せずとも左翼なのだが)。あとは自撮り一枚、友人に撮影してもらったちょっとピンボケした写真を何枚かアップして、最低限の雰囲気はわかるようにしておいた。

結果として、「いいね」はそれなりに降ってきたと思う。マッチもすぐにできた。だが会話を続けるのは簡単ではなかった――当たり前のことかもしれない、初対面の人間同士、一度もコミュニティを共有したことのない人間同士が一から言葉を交わすのだから。私はどうにか話を続け、多くの人を自分に合う人間かどうかを確認しようと試みた。具体的には思い切って政治の話を振り、左翼言説に対してどのように反応するかを確認していった。

反応はさまざまであった――左翼であることにちょっと引いている人、そもそも左翼という言葉を知らない人、むしろ思想の面から共感してくれる人。特に前者ふたつは私が普段の交友関係では出会わない人だったから、新鮮な気分で私は話をした。話はなかなか通じなかった。だがふと思ったのは、私が言葉を届けて左へ転ばせなければならないのは、このような左翼思想に日頃触れてこなかった人ではないかということであった。

くどいようだけど、私は左翼というか極左である。交友関係はネットや運動の現場で知り合った人が多く、みな総じて思想が近い。そのような人たちは私にとって大切な読者であり、共に立ってくれる仲間であると思っているけれど、そのような人たちのみに向けて言葉を発していたのでは、新しい陣地の回復は成されない(ただしこれは決して、左翼思想を共有する相手に対して言葉を発することが無意味であると言いたいわけではない)。新しい人に出会い、新しく人をこちらへ転ばせる必要があるのではないか。そして見知らぬ人と不意に出会うツールとして、マッチングアプリは決して悪い選択肢ではないのではないか? 私が思いついたのは、マッチングアプリを通じてノンポリの人びとを左へオルグしていく「マッチングアプリ・アクティヴィズム」だったのである。

こういうことを言うと、「それってなんだかカルトの手口に似てますね」と言われる。実際そうなのかもしれないと思う(少なくともマッチングアプリという媒体が想定している使い方からは大きく外れている)。ただしアプリを使ってみて面白かったのは、思っていたよりも多くの人が、私の言葉に真摯に耳を傾けてくれたということだ。アナキストと出会うのは初めてだ、と多くの人が言い、アナーキーとは何かという説明を私に求めた。私はその都度自分の考えるアナーキーについてなるべく噛み砕いて伝え、決してアナーキーとは破壊衝動ではないと理解してもらおうとした。その努力がどれほど意味を為したのかは、はっきり言えばわからない。そもそもアプリにおける会話は私に一定の好意を持ってくれている人からのアプローチの一環であって、冷淡な見方をすれば私の論説は相手の好意を人質にしたある意味でずるいコミュニケーションだったのかもしれないと思う。それでも確かなのは、普段左翼言説に触れてこなかった人たちが、私を通じて左翼言説に衝突したという事実である。いつか時が来るかもしれない、あのアプリを介して出会った人たちが、ふとした瞬間に左に振れて、私の言葉を不意に思い出すのではないか。そういう些細な希望を繋いだ先に、もしかすると、もしかするとだけれど、何か明るい変化があるんじゃないかと、私は思いたかったのだ。

2

八月十日の夜、私は汗だくで道玄坂を登っていた。自分の腰の高さを超えるばかでかいトランクにぎちぎちにZINEやTシャツ類を詰め込み、十年ぶりに塗ってみたマニキュアが剥がれないか気にしながら、クラブ「Contact」に向かっていたのである。目的は「REVOLIC―革命中毒―」というイベントに物販を出すことであった。

革命中毒、というタイトルの通り、今回のイベントは左派のアーティストが多く集まる左派のパーティである。渋谷の再開発に伴い、Contactは閉店間際であった。その終わりを飾るために開催されたのがREVOLICだったのだ。主催は展示「抵抗の距離」において、国会議事堂にファックサインのレーザーアニメーションを投影したラディカルなアーティストデュオ・MES。私はそのMESのメンバー・カナエさんに誘われて、人生初の「クラブでオール」を果たすことと相成ったのである。

今回の目的は確かに物販だったのだけど、もう一つの目的は、クラブでアジビラ、つまりアジテーションが書かれたビラをばら撒くことだった。アジビラ文化ははっきり言えば退潮している。六〇年代から七〇年代にかけては運動にやってくる人びとはみなこぞってアジビラを刷っていたようだけど、近頃はあまり流行らない。だがそれをあえてクラブという明るい人たちの集う場所でやってみるのはどうか、というのが私の目論みであった。

正直に申告すると、私はあまりクラブが得意ではない。ヒップホップのイベントでクラブに足を運ぶことはあるけれど、たいていダサい格好をして壁際でオレンジジュース(クラブのオレンジジュースは割り用なのか知らないがなぜか妙に濃くておいしい。あれってなんなんだろう)を啜っているばかりだ。だが私というクラブにおいて「浮く」人間が、クラブ・カルチャーと接点の薄いアジビラをばら撒いてみたら、一体何が起きるのだろう? 日常では出会わない人と出会い、私の言葉を無差別に拡散してみる。そういうことがしたかった。ただ音楽を楽しみに来た人に、左翼言説を投げつけてみたかった。

結果から言えば、この計画は大成功だったと思う。もちろん私に会うためにContactまで来てくれた人も大勢いたのだけど(本当にありがとう!)、まず普段はかち合わない人に私はめちゃくちゃビラを配りまくり、概算して一二〇枚ほどが捌けた。目を合わせてビラをすっと差し出せば、音楽に合わせて身体を揺らしていた人が、こちらに近寄ってきて受け取ってくれる。そして喜ばしかったのが、多くの人は受け取ったビラをすぐに畳んでしまったりせずに、その内容にすぐ目を通してくれたことだった。渡せば読んでくれる。ごく当たり前かもしれない、しかし直接手渡しするというアクションを介することで、日頃多くの人から見向きもされない左翼言説にわずかでも関心を示してくれた人がいたのは、なんだか拍子抜けするような経験だった。読みながらにやっと笑って私に話しかけてくれた人もいたし、友達に渡したいからもう一枚欲しいと言ってくれた人もいた。そして極め付きに嬉しかったのは、クラブの廊下で飲み物を片手にアジビラの内容について議論してくれている人がいたことだった!

その話は隣で物販を出していたアーティストのNAZEさん(NAZEさんは火炎瓶モチーフのオブジェを売っていた)が教えてくれたのだけど、それを耳にしたときの興奮は望外のものであった。私はインターネットにルーツがある人間だからそれを信じないわけでは一切ないけれど、なんというか、現実に人がいて、その人たちは知らない人で、その人が私の言葉を受け止めてくれて、真剣にどう受容するのか思考してくれているのが、自分にとってリアリティに欠けるほどの新しい経験だったのだ。

あの人たちは今どうしているだろう? 私が言いたかったことを、今も胸のどこかに留めてくれているだろうか?

3

街を歩く、人とすれ違う、会話もせずにすぐに去っていく。よく考えたら同じ街にいるのに何も言わないのって奇妙なことだ。同じ空間にいるだけで、そこに手を伸ばす理由はじゅうぶんあるんじゃないか? そう思うけれどこの世はそうなっていなくて、新しい人と出会うためには自分が何か行動する必要がある。マッチングアプリ然りクラブ然り、根暗の私にはずっと程遠いものだと信じきっていたけれど、そこに飛び込むことには価値があったのだと、振り返ってみてはっきりと感じる。

次はどこに飛び込もうかなと考える。声をかけて、それに応じてくれる、そういうのって意外とやってみればありうることで、その可能性をちょっとだけ信じてみるのは、私にできる緩やかな社会運動なんじゃないかと思う。

これを読んでいる知らないあなたへ。どこかで、きっとどこかで会いましょう。いや、もう出会っているって言ってもいいのかな?

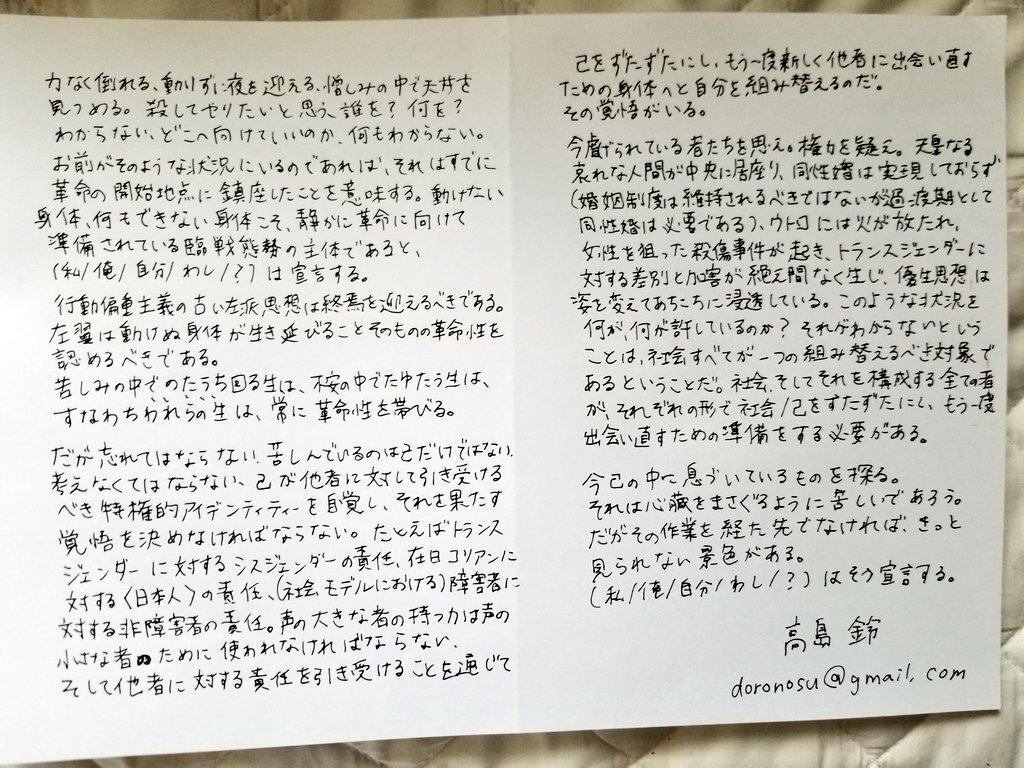

【参考資料:ビラ全文】

力なく倒れる、動けずに夜を迎える、憎しみの中で天井を見つめる。殺してやりたいと思う、誰を? 何を? わからない、どこへ向けていいのか、何もわからない。

お前がそのような状況にいるのであれば、それはすでに革命の開始地点に鎮座したことを意味する。動けない身体、何もできない身体こそ、静かに革命に向けて準備されている臨戦態勢の主体であると、(私/俺/自分/わし/?)は宣言する。

行動偏重主義の古い左派思想は終焉を迎えるべきである。

左翼は動けぬ身体が生き延びることそのものの革命性を認めるべきである。

苦しみの中でのたうち回る生は、不安の中でたゆたう生は、すなわちわれらの生は、常に革命性を帯びる。

だが忘れてはならない。苦しんでいるのは己だけではない、考えなくてはならない、己が他者に対して引き受けるべき特権的アイデンティティーを自覚し、それを果たす覚悟を決めなければならない。たとえばトランスジェンダーに対するシスジェンダーの責任、在日コリアンに対する〈日本人〉の責任、(社会モデルにおける)障害者に対する非障害者の責任。声の大きな者の持つ力は声の小さな者のために使われなければならない、そして他者に対する責任を引き受けることを通じて己をずたずたにし、もう一度新しく他者に出会い直すための身体へと自分を組み替えるのだ。

その覚悟がいる。

今虐げられている者たちを思え。権力を疑え。天皇なる哀れな人間が中央に居座り、同性婚は実現しておらず(婚姻制度は維持されるべきではないが過渡期として同性婚は必要である)、ウトロには火が放たれ、女性を狙った殺傷事件が起き、トランスジェンダーに対する差別と加害が絶え間なく生じ、優生思想は姿を変えてあちこちに浸透している。このような状況を何が、何が許しているのか? それがわからないということは、社会すべてが一つの組み替えるべき対象であるということだ。社会、そしてそれを構成する全ての者が、それぞれの形で社会/己をずたずたにし、もう一度出会い直すための準備をする必要がある。

今己の中に息づいているものを探る。

それは心臓をまさぐるように苦しいであろう。

だがその作業を経た先でなければ、きっと見られない景色がある。

(私/俺/自分/わし/?)はそう断言する。

連載『巨大都市殺し』について

本連載は、人を管理し封じ込めようとする、あるいは周縁化し排除してかかろうとする巨大秩序=メガロポリスの暴力に抵抗するため、個別具体的テーマから都市に対する〈殺意の言語化〉を試みるものだ。われらはいかに都市に叛き、いかに都市の侵蝕を図りうるのか。巨大都市殺しの武器はそこらじゅうに転がっているはずである。

著者:高島 鈴(たかしま・りん)

無所属のライター・編集、アナーカ・フェミニスト、社会史研究者。1995年生。10月、人文書院より初の単著を刊行予定。

Twitter:@mjqag