眼鏡屋で働く上で知っておくべき法則と、最強の傾聴測定テンプレスキルを徹底解説します!

眼鏡屋で働く上で必要な技術知識として、視力測定からの度数決定があります。

これらは測定をする人により結果が大きく変わってしまうこともあるので

とても大切な知識と技術なのですが、

「測り方はわかったけど、その先の装用度数の決め方がわからない、、、」

「座学的に教えられてもよくわからない、、、」

といった方もたくさんいるのではないでしょうか?

実は僕もその1人でした、、、

そんな時、ネットなどで視力測定の度数処方を検索しても

当時ほぼ素人だった僕にとってわかりやすいものが1つも出てこなかったので、

結局10年くらい自分の時間を費やして「あぁ、これがきたらこれね」

みたいなパターンがわかってきました。

これが入社1年目から教えてもらえていたら、もっと精度の高い視力測定が

できていたかもしれないと思うことが未だにあります。

こんな悩みを持ちながら眼鏡屋で働いている人が

他にもいるのではないかと考えて、今回視力測定における奥義ともいえる考え方とテンプレート式視力測定の方法をいくつも書きました。

この情報は、視力測定で知るべき座学とはまた違った角度からの考え方ですので

明視域だとかスコア表などがわからなくても精度の高い測定が可能となります。

(もちろん座学ものちのち学べばより知識は深まりますが、、、)

⬇️測定を覚えたての方は、まずこちらの無料記事から見ていただけると理解が深まると思いますのでどうぞご覧ください。

動画でもわかりやすく解説していますのでご覧ください。

https://youtu.be/2EPhIRMeHEU

【筆者紹介】

本業・某眼鏡屋10年以上勤務

副業・ブロガー5年目 YouTube1年目

趣味・作詞作曲して歌を歌う

好きな食べ物・子供が好きそうな食べ物全部好き

以下のような人には、読むことが時間のムダですのでおすすめできません。

・眼鏡屋で働いていない人

・眼鏡屋で働いているけど、「別にてきとうでいいじゃん」と思う人

・眼鏡屋で働いてるけど、今の自分に満足している人

本noteは「眼鏡歴が浅くても本気で視力測定技術を上げて人の役に立ちたい」と

考えられる人に向けて作成しました。

【本noteを読むメリット】

・仕事中に教わりきれない部分の「なぜ?」がわかる

・多くの先輩が経験してきた数々のお客さんのパターンを知れる

・視力測定の本質を知れる

・測定速度と精度が格段に上がる

・「この人に測定任せとけば大丈夫だ」とスタッフから信頼される

・何よりお客さんに「良く見える、ありがとう」と感謝される

視力測定の全ては、傾聴をどれだけ深くできるか?が本質

眼鏡を作る時に必要な視力測定からの装用度数決定に必要な測定技術と、

それに伴い見落とされがちな「傾聴技術」(けいちょうぎじゅつ)というものを解説していきます。

いきなりですが「測定の本質」を言います。

測定の本質とは、お客さんの主訴を深掘りしてどれだけ必要な情報を聞き出し、

それに合わせた度数やレンズ設計の提案ができるかどうか?ということです。

具体的には後ほど解説しますが、

測定者が推測で装用度数をイメージするのではなく

どこの距離をどのぐらいみたいのか?そのメリット・デメリットは?を

説明できて処方できるのかが大切になります。

測定初心者や、これから測定を教えてもらう方にも

「マニュアル測定」と「傾聴式測定」は違うことを理解できるように

説明していきますのでご安心ください。

まずはじめは、その中でも簡単な例として「近視」の単焦点と累進処方について

解説していきます。

近視の考え方とテンプレを解説します

まず検査初心者でもベテランでもお客さんに、

これを聞かなければ検査が始まらない「質問」が最低3つあります。

それは、

「今の眼鏡の使用年数、今の眼鏡の見え具合、新しい眼鏡でどこを見たいか」

です。

眼鏡が初めての人には「今裸眼で見ていてどこを見る時に困るか」でOK。

なぜそれを聞かなければいけないかというと、眼鏡は今まで使用した年数によって見え具合が記憶され、新しい度数に変化があるほど違和感を感じます。

⬇️眼鏡の慣れに関してはこちらの記事でも詳しく紹介していますので

参考にしてみてください。

傾聴式近視処方の考え方

近視の定義

まあ、「網膜の手前で像を結ぶ」とかのやつですね。

難しく考えずに「遠く見えない」「近く見える」でOK。

いろんな測定方法があると思いますが、とりあえず7Aまで出せるように

しましょう。

大切なのはそこから仮枠に入れる度数ですからね。

7A(完全矯正値)測定後に仮枠に入れる目安ですが、

完全矯正値(その人の目が持つ力で1番見えるレンズの数値)が

MAX10として7から8割入れるのが一般的です。

⬇️例えばこんな感じの数値です。

KB(現用眼鏡)がない場合

S-4.00のレフ値で矯正値がS-3.75とした場合

S-3.25ぐらいから入れて様子を見ます。

ここで大事になるのがあくまでこの処方は一般的な基準なだけで、

お客さんが望む視力の度数とは別だという認識が大切です。

どういうことかというと、

この処方にはお客さんの希望の背景(主訴)が含まれていないからです。

⬇️ダメな例はこんな感じで測定スタート

お客さん(O)「遠くが見えないんです」

測定者(S)「わかりました、それでは赤と緑の〜」

これだと、どこを目標にしてらいいかわからず測定が始まります。

⬇️せめてこのくらいは聞きましょう。

O「遠くが見えないんです」

S 「どのくらい遠くですか?運転免許通るくらいですか?」

こう聞くと、お客さんが実際見たいものをイメージしてくれます。

(お客さんが20代ならここで検査開始してもOK)

⬇️続いて質問を続けます。

S「1本の眼鏡で遠くも近くも見たいですか?」

「PC作業はしますか?」

「どのくらいの距離で見ますか?」

「掛け替えは可能ですか?」

なぜこんなに聞くかと言うと、40代になると老眼が入るので

今回の眼鏡で近くは眼鏡を外すのか、掛けたまま見たいのか?

を聞き出す必要があります。

これらを聞かずに進めてしまうと

高速で高精度な測定はできないので確実に質問して教えてもらいましょう。

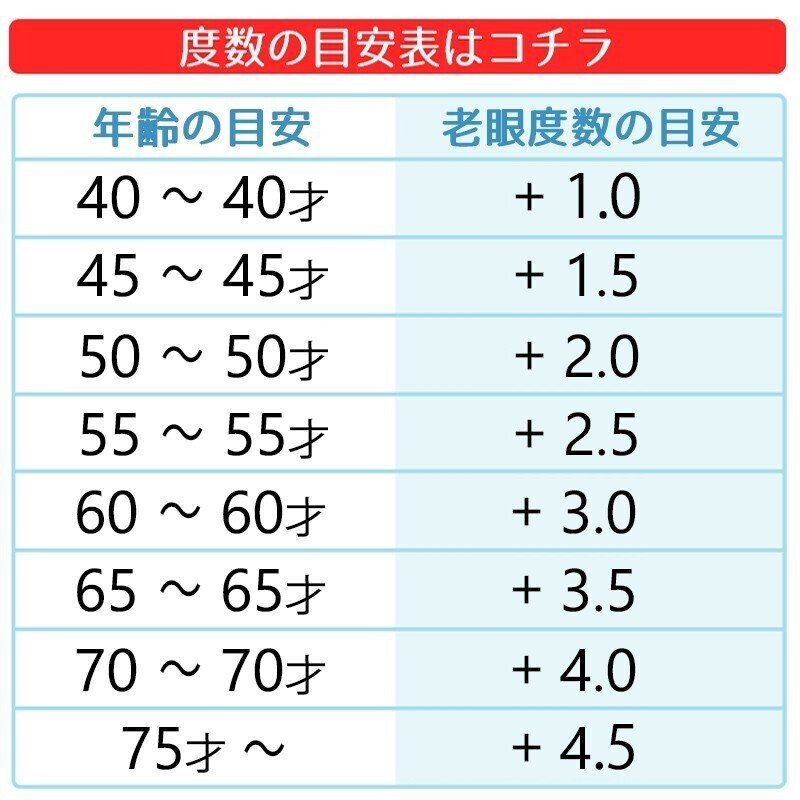

⬇️続いて遠近両用を処方する場合に知っておかなければいけない

年齢別加入度数の目安はこちら

ちょっと数値強い気もしますが(体感的には目安の数値より0.50少ない)

これを頭に入れておき

遠くはその方の望む視力に決めてから年齢別加入を完全矯正値から引いて、

どれだけ手元をフォローできるか考えて処方しましょう。

(遠近両用は加入+2.00 くらいからかなり歪みが入る為です)

⬇️例を紹介します。

年齢45歳(ちゃんと視力が出る場合)両眼ともバランスは同じとする。

7A S-4.00で加入+1.50 視力1.2出る場合

手元約40センチの読書用眼鏡はS-2.50 だとする。

(この度数の場合25から40センチくらいまで裸眼でも見えるが)

主訴

「運転で使いたいパソコンも1本の眼鏡でしたい」

処方1

S-3.75で視力1.2で遠方が決定した場合。

加入目安は+1.50だから、(なるべく遠近両用の歪みを抑えるための考え方で)

S-3.75 加入+1.25の遠近両用。

処方2

S-3.50で視力1.0

加入+1.00の遠近両用かリラックス系(低加入+0.50〜1.00)累進レンズ。

処方3

調節力を利用して

S-3.00で視力0.7出れば

累進レンズでなくても中途半端に両方見える眼鏡。

処方4

累進レンズに慣れられないのであれば遠方用だけ作って

手元は裸眼で見るしかない。

といった4パターンは考えられますが、

「どこまで見たくて、どこは妥協したくないか?」を聞くことが

最重要です。

繰り返しになりますがKB(現用眼鏡)がある場合は、

年数と今の見え具合と今回はどうしたいか?この3点を絶対確認です。

使用年数が長いと(5年以上)目が度数に慣れてしまい、

変えると違和感が強く出てしまう(60歳以上は注意)。

また、変えた一瞬は見えるようになる現象が起きるが

(検査に慣れた頃1番やられるやつがこれです)

それに慣れるまでの期間を我慢できない年代だから

処方交換が起きやすいのです。

遠近両用の失敗例と処方例

⬇️次は処方の失敗例から紹介します。

65歳

KBが S-6.00 加入+2.50の遠近両用 使用歴6年。

オートレフ値 S-5.00

完全矯正値 S-5.00 加入+2.75 視力は1.0出る場合。

主訴

運転する デスクPCや手元見えにくい 遠くは0.9見えている

KBが過矯正の為、遠方をS-5.00に下げて見たら

その時は遠くも近くも見えやすかった。

しかし、いざ眼鏡が出来上がり見てみたら

遠くが見えにくいということがよく起こります。

これは長年慣れた度数からの変化に慣れるのが遅い為起こる現象。

加入を安易に上げた処方はダメです(S-6.00 加入+3.00みたいな)

処方

過矯正を考慮するとS-5.50 加入+2.50とかならまだ慣れやすいでしょうね。

別の提案ですが、

加入が+2.00を超えると遠近の歪みが強くなり(左右の視野が狭くなる)

PC向きではなくなるので、加入がすでに+2.00を超えて入っている人へは

掛け替えで、中近両用か近々両用を提案しましょう。

中近両用 処方例

数値は上記の例でそのまま引用します。

65歳

KBが S-6.00 加入+2.50の遠近両用 使用歴6年。

オートレフ値 S-5.00

7A S-5.00 加入+2.75 視力は1.0出る場合。

主訴 掛け替えOK デスクPCや手元見えにくい 遠くは0.9見えている。

処方

この場合は運転しなくて良くて遠方距離が3メートルくらいでよければ、

S-5.25 加入+2.25とかにすると視野も広くなるので良いかもですね。

また、遠くをもう少し下げてもいいならS-5.00 加入+2.25とかでも

かなり見えやすくなるでしょうね。

近々両用 処方例

65歳

KBが S-6.00 加入+2.50の遠近両用 使用歴6年。

オートレフ値 S-5.00

7A S-5.00 加入+2.75 視力は1.0出る場合。

主訴

掛け替えOK デスクPCや手元見えにくい 歩けなくていい

手元30センチくらいからモニター80センチくらいまで見たい。

近々両用は、まず手元の距離から度数を合わせます。

処方

この方の場合30センチと言ってくれているので

近点S-2.00の逆加入S-1.50ぐらいになるでしょう。

(前後するようなら近点の度数か逆加入を少しずらす)

わかりやすくするために仮枠で1つずつ

手元の距離が合うまで近点を微調整する。

手元が間違いなく決まれば、あとは目標距離までの

マイナスレンズを入れて確認。

(近点の度数にS-1.00かS-1.50かS-2.00のレンズを入れて目標を確認)

最後に近々の累進テストレンズを入れて確認して終わりです。

近視処方まとめ

ここまで近視処方について簡単な例で紹介しました。

お客さんは伝えてくれようとするあまり

たくさんの情報を言ってくれることがあり困惑することがありますが、

惑わされないようにする大事なポイントは、

「で、今の眼鏡はどこを見ることに困っていて

今回はどこを見えるようにしたいですか?」と

話をリセットして聞き返すことです。

お客さんの希望が聞き出せたら、それによるメリットとデメリットを伝えた上で

今回はどれが希望の環境に合っているか?を提案し選択してもらうこと。

これが傾聴式検査です。

お客さんが話す「いらない情報」は聞き流して、

聞くべき情報をキャッチするための質問の仕方を意識すると

スピードと正確性が上がります。

さて、ここまででもある程度知識になったかと思いますが

実践では近視だけ測定することはまれです。

ここから先は有料になりますが、明日からすぐに使えるテンプレートを

紹介していますので、自分のレベルをすぐに上げたい方は

「数年間の時間で得られる経験値」を時給換算したらたった数時間の

金額で吸収することができます。

金額は不定期で変わる予定なので、

やる気に燃えている今のうちに行動を起こしてみてくださいね。

また、公式LINEでは全14回の動画で解説「傾聴式測定マスターへの道」も無料で

閲覧できますので、そちらも活用してみてください。

ここから先は

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?