映画『すずめの戸締まり』感想 忘却よりも怖いのは

この映画を見た人たちは、それぞれ何かを思い出したのだろうか。

私の場合それは震災に関する記憶ではなく、全く個人的な故郷にまつわる記憶だった。

奇っ怪な導入から始まった日本列島縦断ロードムービーは、宮崎を出発して東京を越え、果ては東北大震災の被災地へと至り幕を閉じる。

映像的なカタルシスに反して、どこか見知らぬ土地で放り出されたような居心地の悪さを覚えたが、それが何なのかよくわからなかった。

だが時間が経つにつれて、段々とその得体の知れなさが氷解して自分の中に染み込んでくると、ふいに忘れていたものの輪郭が浮かび上がってきた。

ただ、感動したのは個人的な体験や記憶と結びついたことによるところが大きかったわけで、その接続の深さは人によって違うだろうし感動するかどうかはかなり分かれそうな印象だ。

また、解釈する余地が色々あって文芸的には楽しめたが、単純にエンタメ作品、アニメーション作品として面白いかというとちょっと弱い気も。(メッセージ性に重きを置いているので当然といえばそうなのだが)

それにしても、このあと新海監督は何を作っていくんだろうか。

『君の名は。』以降ずっと人間と天災を描いてきたわけだが、今作はその一つの区切りとなる集大成の感があった。

ここで区切りになった方が収まりは良いし、全く違うテーマの作品を見せてほしい気持ちも個人的にはあるけど、一方でまたいつかこのテーマに戻ってくる日が来たとしても不思議ではないような。(このテーマにまだ描く余地があるのか私にはわからないけど……)

その意味でも、次が本当に楽しみだ。

居場所をあげる

『君の名は。』も『天気の子』もそうだったが、毎度序盤は入り込むのに苦労する……。

類型的なキャラクター、ご都合主義に思える展開、そしてくそつまn……深く刺さることはないが誰でも笑える軽妙なギャグ。

それでも見れてしまうのは、やはり圧倒的な映像美と演出の上手さ、そしてこちらがうんざりする前にどんどん次のシーンへ移していく、小気味よいテンポの編集によるところが大きいと思う。

ただ、今作は前半の日常パートにもおやっと惹きつけられたポイントがあった。それが愛媛と兵庫での生活描写だ。

鈴芽は千果とルミに招かれて、2つの家庭に泊めてもらいながらお礼に家業を手伝うわけだが(こう書くと鶴の恩返しみたいだ)、その時に描かれる民宿とスナックの生活感の描き方が好きだった。

これ見よがしに「リアルな市井の暮らしやってます!!!」とならない塩梅だったのが良かったなと。『天気の子』の新宿の描き方なんかは、かなりやってやるぜ感がして、あまり気持ちよく見れなかったので……。

スナックの描写なんかは少しヒヤヒヤしたけど、新海ワールドに馴染むリアリティラインで描かれていたのが好印象だった。もちろん、伊藤沙莉さんの声の演技が抜群にうまいことで生まれる説得力にかなり助けられてはいたが。(あと焼きうどんのチョイスも良かった)

このあたり、見知らぬ人がやたらと親切で思いやりに溢れているというのは、やはりフィクションのご都合主義だと感じるし、現実の災害を描くことに対してそのヌルさはどうなんだという気もしないではない。

けれど、千果もルミも、旅をする鈴芽の事情には深く干渉しようとせず、それでいて親身になって心配してくれる絶妙な距離感をわきまえていて、それが単純に見ていて気持ち良かった。

特にお気に入りなのは千果と二人で話す夜のシーンだ。寝返りの作画もとても贅沢だったし、何よりここの花瀬琴音さんの演技は本当に素晴らしかったと思う。

あと、そんなご都合主義に見える他人の親切が果たす役割が、実はこの映画の重要なテーマの一つになっているんじゃないかと思っている。

それが「誰かに居場所を作ってあげること」だ。災害によって故郷を失った人への意識をひしひしと感じたので、尚更強調されて見えた。

ここで頭をよぎるのが『天気の子』だ。

東京にミミズが現れた後の展開にはなるが、人々を天災から守って人知れず犠牲になったヒロイン(草太と陽菜)と、その事実を知ってボロボロになった主人公(鈴芽と帆高)という構図は共通している。さらに、鈴芽も帆高も家出少年少女だ。

穂高は東京で帰る場所がなくなって仕方なくホテルに泊まったが、今回鈴芽は草太の家に帰ることができた。考えてみれば家出をしながら最後まで帰る場所を人に提供してもらい続けるというのはちょっと変で、そこには何かしらのメッセージがある気がする。

出会う人がみんな「うちにおいでよ」と居場所を提供してくれるわけだが、その保護によって救われる存在が確かにいるんだよ、ということを伝えたかったんじゃないだろうか。

災害だけでなく色んな理由で居場所を失う人はたくさんいる。

居場所があるように見えて、実は心休まる空間を持っていない人はもっと大勢いる。

「もしかしたら助けを求めているかもしれない」と思う他者への関心や想像力、そして「大丈夫?」と声をかけてあげる他者への働きかけが求められている場面は、きっと多いはずだ。

違っていてもいいから、まず手を差し伸べてみる。その勇気をみんなが今よりほんの少しでも持つことができれば、この世界はもう少しマシなところになるのかもしれない。

その究極系こそ、環さんが鈴芽に、そして鈴芽がダイジンに言った「うちの子になる?」というセリフなんだと思う。

これは別に、行き過ぎた干渉を推奨しているわけではない。その距離感を見つめ直す大切さを訴えているのだ。

ただ、そう考えた時に引っかるのが東京での描写だ。

東京ではボロボロになった鈴芽に対して誰も手を差し伸べず、奇異の眼差しを向けるだけだった。さらに言えば、東京の地下の後ろ戸だけはかつて栄えていた廃墟ではなかったし、扉に鍵をかける時もその土地の記憶に思いを馳せることはなかった。

明らかに扉の質感が違ったので何か特殊な世界設定があったのかもしれないが、すべてがものすごい速さで上塗りされていく東京は、人の距離も人の記憶も特異だからなのだろうか、などと考えてしまった。

せめて体を支え合って

さて、その東京で鈴芽が出会うのが、みんな大好き芹沢朋也。(神木隆之介さんの新境地って感じだった)

この芹沢は震災に対してあまり深刻さを見せない。というかはっきり無知で想像力に欠けている部分がある。それが、震災後の人が住めなくなった土地を見て、綺麗だと口にするシーンに象徴されていた。

これは、ティアマト彗星の美しさに人々が目を奪われた『君の名は。』にも通ずる部分だ。自然は強大で恐ろしいけれど、人はそれをどうしようもなく美しいと感じてしまうバグを抱えながら生きている。

ここで、芹沢のその一見無神経な態度をあげつらうことはせず、ただそういう人がいるという描き方だったことに少し驚きがあった。そして、そんな災害に対する心的距離の遠い芹沢が、被災者本人である鈴芽を送り届けるという構図になっていることにも。

一連のシーンを見ながら思ったのが、誰かを助けるという行為には必ずしもその人の苦悩について深い理解や洞察が伴っている必要はない、ということだ。その人が大事なことに向き合う時間を共有する、その体に寄り添うというやり方で、まったく立場の違う人間でも助けになることができる。千果やルミの親切がそうであったように。

もちろん、あくまで助力であって理解ではないので、芹沢が口にした言葉のように傷つけてしまう危険性はある。ただ、そういう良い意味で“半端”な距離感の人間関係って、今の時代ではなかなか得難い気がするのだ。何でも自分に合わせてカスタマイズできてしまうこの時代では、立場の違う人間はつい自分の視界から弾きたくなってしまうし、他人に干渉すること自体を避けてしまいがちになる。多様性の尊重という言葉に怯えて壁を作ってしまっている部分が、ないとは言い切れない。

興味深いのが、鈴芽を一番近くで見てきたはずの環も、鈴芽を送り届けるという役割に収まっているところだ。

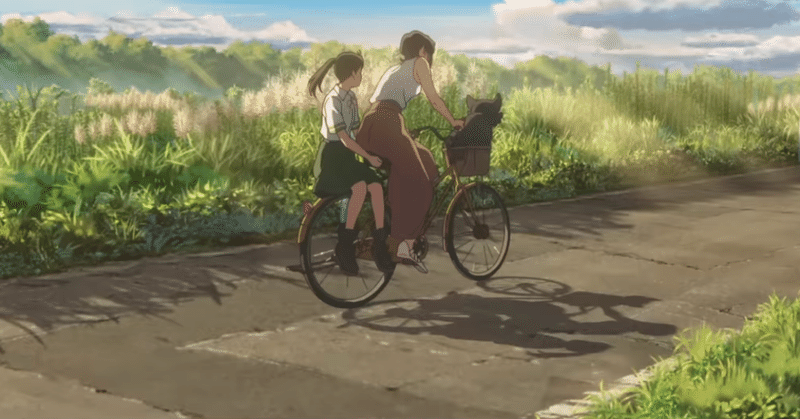

ただそれでも、苦悩に向き合う旅路の一番遠いところまでついていけたのは環なわけで、そこは助力者である芹沢と、理解者である環の違いなのかもしれない。のんびり悠々と車で送り届ける芹沢と、必死になって汗をかきながら不安定なバランスで自転車を漕ぐ環の対比もとても良かった。

それでは結局だれが鈴芽のトラウマを癒やすのかというと、(まあありがちなんだけど)彼女自身だ。

世界を書き換えてしまうほどの運命的な誰かに出会っていた『君の名は。』『天気の子』とは、ここが決定的に違っている。そういう相手に出会うことは奇跡のように尊いことだけど、それでも自分の深い苦悩や孤独のことは自分にしかわからないし、他人が介入できる余地は少ない。

つまり、三葉や陽菜のような相手であってもその理解を求めることは難しいし、裏を返せばそういう存在がいなくても絶望することはないということなのかもしれない。(前2作も別にそこは否定してなかったから矛盾はしていないけど)

運命的な相手じゃなくても助けになる人はいるし、あなたもまた誰かの助けになれる可能性を持っている。その描写に息をつかせてくれるような安堵を感じたのは、正しさでがんじがらめになり人間関係に窮屈さを感じるこの時代だから余計かもしれない。

以上のような、人が抱えるトラウマに対する自己と他者の役割の置き方と距離感が、私は結構好みだった。

こころの荷物そのものを分け合うことは難しい。けれど、その荷物で倒れそうな体を支えたり、重くて歩けなくなった体をどこかへ送り届けたりすることはできる。

むしろ、完全な理解者には成り得ないからこそ、できるだけそばで支えてあげること大事なんだってことが伝わってきた気がする。

あえて言及するのも意地が悪いことだとは思うけど、『竜とそばかすの姫』のことを考えてしまう。

あの作品ですずが遠い場所、それも身の危険があるとはっきりわかる場所に赴くとなったときに、周囲の人間はどうしたか。

犠牲の上でアイを叫んだけもの

ダイジンという存在もまた、喋る猫というありがちなモチーフではあったけれど、設定面に意外性があった。

要石は何十年もかけて人が神になった姿だということは、ダイジンもかつては誰かだったはず。見た目が仔猫であること、「うちの子になる?」と声をかけてもらったこと、言動が幼稚であることを考えると、元は孤独な幼子だったのかもしれないな、なんて思ったりもした。

ミミズの出現と人の死を楽しんでいるような様子は少々やりすぎな感もあったが、幼子のまま犠牲を押し付けられたことへの不満や恨みがああした歪んだ幼児性として発露したと思えば、納得できる部分もある。

それに最後の「すずめの子にはなれなかった」というセリフに込められた悲しみと、それでもすずめの助けになりたいという思いには素直に感動したし、胸が苦しくなった。

苦しいと感じたのは、結局はダイジンに犠牲を押し付けた構図になっているからなのだが、不思議と嫌悪感はなかった。

我々が数多の犠牲の上に生を謳歌しているということは否定し難い事実だ。

人間とは、犠牲がなくては生を謳歌できぬ獣の名だ。

そこを(『君の名は。』で災害をなかったことにしたような)フィクショナルなご都合主義にしないのは、むしろ誠実だとさえ感じた。そういう不思議な説得力を感じたのは、何よりこの作品が震災を直接扱ったからにほかならない。これがまったくのファンタジーだったり、中途半端に現実をメタファーでオブラートに包んでいたら、不満に感じていたかもしれない。

そもそもの災害が人の手によって防ぐことができるものであるという設定にしたって、最初こそ首を傾げたが、それが単なるエンタメ的な要請によって出てきた設定だとは思えなかった。

わたしたちが享受するこの日々の安寧の背後にある犠牲に、少しでも思いを馳せてほしい。

そんな願いを感じたのだが、ちょっと強引すぎるだろうか……。

では、わたしたちの生が数多の犠牲の上に成り立つという前提を知って、そのうえでどうするのか。

ここで触れたいのが、かなり序盤のシーンで「君は死ぬのが怖くないのか?」という草太の問いに、鈴芽が「怖くない!」と即答するところだ。

そこに彼女の歪な死生観が現れていると感じた。

安泰に思える日々も、実は神が降る賽の目のようにとても不確かなものの上に成立していること、そして日常の直ぐ側に死が潜んでいることを鈴芽は知っている。

私は運良く生き残っているだけで、なにか努力してこの生を勝ち取ったわけではない。

その感覚は、幼い頃に大勢の死を間近で体験したことによるもののはずだ。そこで自分だけが生き残ってしまったことへの罪悪感(サバイバーズ・ギルト)もあるのかもしれない。

そんな鈴芽にとっては、自分の死よりも誰かの死のほうが、ずっと身近な恐怖になっているとしてもなんら不思議ではない。

でも、それはどこか壊れてしまっている。

私は私自身の幸福のために生きなければならないし、誰かのために生きるとしても、自分を一番大事にするという前提だけは覆らない。

もしそこを違えるような歪さを抱えたまま生きていたら、きっといつか壊れてしまうし、そうなっては誰かと共に生きていくことも難しくなる。

生きたいという欲望のない者を幸せにしてくれるほど、この世界は優しくない。

だから鈴芽と草太は、それでもと叫ぶ必要があったのだ。

それでも───、私は生きていたいと。

生が持つ危うさ、醜さ、傲岸さ。

それらを踏まえてなお、私は生きていたい。

鈴芽と草太、二人の願い(欲望)を生み出したその源泉は、大切な誰かと一緒にいたいという思いだった。

芹沢も、震災に対する意識は明らかにすずめのそれと大きな隔たりがあったが、2人とも草太を大切に思って会いたいと願う、誰かへの想いでつながっていた。

フランクルの『夜と霧』でも書かれていたが、誰かが(あるいは何かが)私を待っているという状況は、絶望の淵にあってなお人が生きる原動力になる。

だからこそ、一緒にいたい、会いたいと思える誰かがいることはとても大切で価値のあることなんだろう。

監督が手を変え品を変え、ずっとその尊さを描き続けてきたのは、単にそれがお手軽な恋愛エンタメのモチーフだからではなく(商業的にはそういう恩恵もあるだろうが)、本気でその価値と力を信じているからなんじゃないかと思う。

それをご都合主義だとか軽薄だとかいうのは、少しお門違いな気がする。

ところで、私の場合『君の名は。』がまさにそうだったが、現実に起こった惨劇をフィクションという物語の形で安易に消費することに、罪悪感を感じたり懐疑的になったりすることがある。

だが、それは避けては通れない業なのではないだろうか。

たしかに無様かもしれないが、結局のところそうしなければわたしたちは生きていけないし、そうしてでもわたしたちは生きていきたいのだ。

もちろんそれで開き直って顧みないのは良くないし、その表現にはとことん慎重であるべきだとは思うが、ただそこで生きていくという行為の本質的な罪深さをないものとしてしまうのも、それはそれで都合が良すぎやしないか、とも思う。

その歩みを誇れるのは

草太を取り戻し、ミミズも封じた。

残された謎は、すずめが常世に幻視した母の姿、その正体。

母の形見の椅子を渡してくれたその人は、果たして12年後の私だった───。

まあもっと早い段階で予想ついてた人もいただろうし、そこまでのカタルシスはなかったように思うけれど、それでもやっぱりかつての私を癒やすことで今の私が赦される、という構図は美しい、というか単純に好きだ。

母を失った現実を受け入れられず、生きることに絶望している幼い自分に鈴芽はこう語りかける。

「今はどんなに悲しくても、鈴芽はこの先、ちゃんと大きくなるの」

きわめて単純な事実。ただ、あなたは生き延びたのだ、と。

しかし、それがどれほど得難い幸せであるか、彼女はあまりに悲惨な形で知ってしまった。

この12年を彼女がどうやって生きてきたのか、自分の過去にどう向き合ってきたのか劇中では詳しくは語られない。

だが、トラウマを抱えて生きていくことはきっと恐ろしく険しい道程だったはずだ。彼女が過去のことを忘れて一度も実家を訪れなかったのは、前に進むためにそうせざるを得なかった生存戦略であり、翻ってそのトラウマの重みを表している。(欲を言えば、もう少しこの部分の描写や導線があれば物語に入り込みやすかった気はする)

瀕死寸前でも、痛みにのたうち回ろうとも、苦しみながらどうにか呼吸を続けてきた。無様だったかもしれないけれど、罪悪感に押しつぶされそうになった日もあったかもしれないけれど、それでもここまでやってきた。

暗闇の中に囚われた過去の自分に話しかけながら、彼女は自分で自分のことを認めてあげる。

それは誇り高いことなんだと。

誰かにとっての希望になる偉業なんだと。

ここで救われているのは4歳の鈴芽であり、同時に16歳の鈴芽でもある。

鈴芽の言葉は止まらない。

「あなたは光の中で大きくなっていく。必ずそうなるの。それはちゃんと決まっていることなの」

それは確定した現在から過去へ向けてはただの事実ではあるが、しかし未来に目線を向けた時、それが決まっているわけではないことを、必ずしも光だけが待っているわけではないことを、彼女はよくわかっているはずだ。

あるのはただ、ここまでやってきたという事実だけ。

それでも、彼女は力強く何度も繰り返す。

「誰にも邪魔なんてできない。この先に何が起きたとしても、誰も鈴芽の邪魔なんてできないの」

今日まで大丈夫だったんだから、明日もきっと大丈夫。

それはちっぽけな人間の虚勢であり、切なる願いであり、弱々しい祈りだ。

“きっと大丈夫だ”という天気の子のセリフにも通ずる、過去と未来に立ち向かう己を奮い立たせるための讃歌だ。

「お姉ちゃん、だれ?」

幼い私が私に尋ねる。

「私は、鈴芽の明日」

多くの人が奪われたその輝きを、幸いにも私はまだ手にしている。

物語にできることはまだあるかい

言うまでもなく、この作品が特別なのは現実の震災を描いたことにあるわけだが、私がよりすごいと感じのはそこに加えてフィクションの役割も浮かび上がってきたことにある。

誰かを犠牲にしながら回り続ける問題だらけのこの世界で、平穏な日々を生きるわたしたちの幸せを謳い上げることは、ともすれば軽薄な行為にも思える。

しかし、そこで謳われる幸せはわたしたちだけのものではなく、犠牲になった誰かが手に入れられなかった未来でもある。だから軽薄なのではないか!と思うかもしれないが、こうも考えられないだろうか。

失われたその明日が、いかに尊く価値あるものかを描くということが、翻って人々に失われたものの大きさを想像させ、実感を与え、真剣に向き合うことを促すのだと。

太平洋戦争当時の人々が笑いながら生活を営む姿を描くことで、戦争という記号化した惨劇に対して温度と実感を与えた『この世界の片隅に』がそうだったように。

この日々の営みは尊いことなんだと何度も再確認し、日常の価値を高いものとして維持し続けることが、すなわちそれを奪われる喪失の重みに向き合う意識を風化させないことにつながるのだと信じる。(もちろん、それしか手段がないわけではないが)

それは生者のエゴにまみれた都合の良いロジックかもしれない。

しかし、生きていくのに精一杯な日々の中で、ずっと喪失の重さに向き合い続けることは現実的には難しい。人は適応して慣れる生き物だ。たとえ記憶を失っても、記録は残る。

それに、悲しみや喪を日常化させることが向き合うことになるのかというと、そうではないはずだ。大事なのは、扉の鍵をなくさないことなのだから。

そして、新海監督がずっと現実世界の風景を、その中で営まれる人々の生活や思いを美しく描いてきたことが、ここにつながるような気がする。

つまり、時にご都合主義にも見える世界観は、現実の厳しさを都合よくオミットして美化した結果として生まれたものではなく、その価値を本気で信じているからこそのものなんじゃないのか。

そう考えると本作は「なぜ新海誠はこのようなアニメを作り続けるのか」という自己言及かつ宣言になっているように思えてくるので、なんだか気圧されそうになるくらいの強さを感じる。

だってそこで描かれるものは、証明することのできない、ただ信じることしかできない信仰みたいなものだから。

人の営みは虚しい。その一生に意味などなく。ただ、偶然生まれて消えていくだけの現象にすぎない。

その可能性を目の前に突きつけられてなお、それでも───と続ける人を、私は尊敬する。

ぶっちゃけいえば、フィクションの中で現実を直接描いたから偉いのかというと、別にそんなことはないんじゃなかろうか。(もちろん、その勇気と誠実さは尊敬するが)

光の形を直接描くか、闇を塗りつぶすことで光の輪郭を浮かび上がらせるか、そういうアプローチの違いにすぎないんじゃないかと思うのだ。

もちろんどちらかに偏重することは良くないだろうし、その点では圧倒的に不足している直接描く側の作品が生まれたことの意義は大きいんだろうとは思う。

それでも、やはりそこには虚構世界を間に挟んだ婉曲な表現があるわけで、直接描くといっても何を以て直接と感じるのかは個人差があるし、相対的な話でしかないんじゃないかという気がする。

むしろ虚構だからこそ、現実をそのまま活写する以上に広く深く届く可能性を秘めていて、フィクションの強みはそこにこそあるはずだと、私なんかは信じているのだが……。

そもそも、震災を忘れないためにというけれど、記憶の摩耗に抗う手段は色々あるわけで、必ずしも物語だけに求められる役割ではない。モニュメントや施設、文書、映像など、人はさまざまな方法で記憶を記録に変換し、忘却に抗おうとしてきた。

だが、それでも物語にできることはまだある。いや、それは物語にしかできないことのはずだ。

忘却するといっても、なにも本当にモノが失われているわけではない(物質的な劣化とは別の話)。モノの存在は変わることなく、ただ、人の心の有様が変わっているだけだ。

だから、忘却に抗うという行為は、本質的には人の心に作用する何かでなければならないと思う。

曖昧で、常に変化していく本人でさえ手に余る人の心に、何かを留めようと働きかけることができるもの。

忘却に抗う手段として、物語ほど相応しいものもなかなかないのではないだろうか。

忘却に立ち向かう

そう、忘却だ。

この作品のテーマはまさにそこで、震災を直接扱うという大胆なことをやりながら、その中心に据えた主題はその記憶の忘却だった。

この映画で描かれたのは、トラウマを忘れることでどうにか生きてこられた人が、そこで忘れられたもの、喪失したものとは何だったのかを振り返る旅路だった。扉を開くという行為は、再認による忘却への抵抗だ。

私が着目したいのは、ここでは忘却の功罪両面が扱われている点だ。

そもそも忘却とは、自己防衛のための機能だ。

単純に脳の容量の問題で行われる記憶の消去は、忘却というよりは整理に近い。何か他に目的があって記憶を封じ込めるのだとしたら、それはその記憶が危険だからだろう。

鈴芽にとって3月11日の記憶はそういうものだった。

そこでは、人はたしかに忘却の恩恵に与っている。

一方で、忘却は当然弊害もたらす。

震災にみまわれたことのある土地を巡りながら、鈴芽は各地の廃墟の記憶に思いを馳せるのだが、そこで思い出されるのは、かつて人に溢れ栄えていた幸福な時代の記憶だった。

わたしたちは、その土地にまつわる辛い記憶だけでなく、幸せだったはずの頃の記憶も一緒に忘れてしまっているのだ。辛い記憶に蓋をしようとすれば、それに紐づいて良い記憶も封じてしまう。鈴芽自身も、かつて母が椅子を作ってくれた日のことを忘れていた。

都合よく取捨選択できるほど、人は忘却という機能をうまくコントロールできないのだ。

また、辛い記憶を忘れることも、良いことばかりとは限らない。それは学習の機会を奪い、同じ過ちを繰り返す原因となりうる。

すなわち、とめどなく忘れ続ける私たちは、本質的に喪失し続けており、その喪失はさらに新たな喪失を生み出す構造になっている。

そこで守られているものは確かにあるが、収支を考えればやはり割に合わないと感じてしまう。

では、その忘却に抗って失うまいとすることは馬鹿げているだろうか。

人は忘れる生き物だから仕方ないよね、と諦める方が利口なのだろうか。

この映画は、そこにNOを突きつける。

物事はすべて消えて無くなり、決して元には戻らない。

だから拘ることをやめるのではなく、だからこそ無くすまいと大事にしなければ。

真剣に喪失に向き合うとはどういうことなのか、正解はわからない。

わからないけれど、少なくともそこに立ち向かい、抗わなければならいのではないか。

ところで、『君の名は。』も同じく忘却に抗う物語だったが、そこでは災害そのものの記憶というよりは、主人公とヒロインの交感の記憶がより前景にあった気がする。恋愛的な感傷を掻き立てるための手段あるいは機構として忘却があり、そこに災害の記憶が中途半端に絡まっているような……。

対して、本作では人々に忘れられた土地の記憶が大きく取り上げられ、その記憶自体は主人公の個人的な忘却問題とは交わらない。そしてその主人公が抱える忘却も、まさに今思いを寄せる誰かとの記憶を失っていくのではなく、自身の過去の記憶を失っている。それも劇中で失っていくのではなく、すでに多くを失ったあとの話であり、観客はそれが何なのかわからない。それを取り戻す旅路を描くことで、観客も一緒に思い出す構造になっている。

瞬間的なカタルシスという点ではやはり『君の名は。』のほうが勝るとは思う。ただ、この災害と忘却というテーマの扱い方に関しては、本作のほうが深みがあって好きだ。

本当に怖いのは

この映画は、いわゆるエピローグに当たる部分がとても短かった。

鈴芽がとうとう過去の真実にたどり着いたあと、何か総括や振り返りのようなセリフをキャラクターが口にすることはなかったし、旅の帰りの様子もほとんど描かれなかった。

それは作品としてのまとまりを考えた結果なのかもしれないが、見た人に急に放り出されたような感覚を与えている気がする。

もしそこに、すっきりと物語のカタルシスを味わって帰ることを許さないという意志があったのだとすると、それは見た人に考えてほしいからじゃないだろうか。

たしかにこの作品は震災を直接的に描いてみせたが、もちろんそれで何か区切りがついたわけではないし、震災に限らずこれまでもこれからも私たちは忘却によって失い続けることに変わりはない。

最後に、後ろ戸を閉じた鈴芽は「いってきます」と言う。

その言葉は、また帰ってくるよという宣言であり、約束だ。

きっとこれからまた忘却の波が押し寄せる。

扉に鍵をかけるのは忘れ去るためじゃない。その波から守るためだ。

その中にあるものを、大切に思えばこその行為だ。

人の営みは、一瞬で吹き飛ばされてしまうほど儚く脆い。

時間的にも空間的にも、巨視的に見れば人の一生などほんの些細な現象にすぎない。

そのうえ私たちは、巨大な時の流れの中で忘却によってその意味や価値を奪われながら、いや、自ら捨てながら生きている。

健全な自分という幻想を守るため。

恐れや不安を抱かず安心して生きていくため。

そのために仕方なく手放さなくてはならなかったものは、実は大切なものではなかったか。

そうだ。

忘却が悪なのではない。

記憶し続けることが偉いのではない。

忘却の波にさらされながらも、大事なことを忘れまいと足掻くしぶとさ。

波にさらわれてしまった、あるいは手放してしまった大切な何かを探し続ける諦めの悪さ。

それは簡単に価値を捨ててなるものかと必死に抗う姿勢だ。

そうすることでしか護ることのできない尊厳が、きっとあるはずなんだと信じていなければ。

忘却の先に待つ、傷、罪、禁忌、後悔。

過ちを知ってなお、その歩みを誇りに思ってやれるのは自分しかいない。

それでもわたしは気高く美しいのだと信じて。

そうして胸を張って毅然とした態度で嘯かなければ。

そうでなければ、生きることはあまりにも───。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?