『にわたずみ』

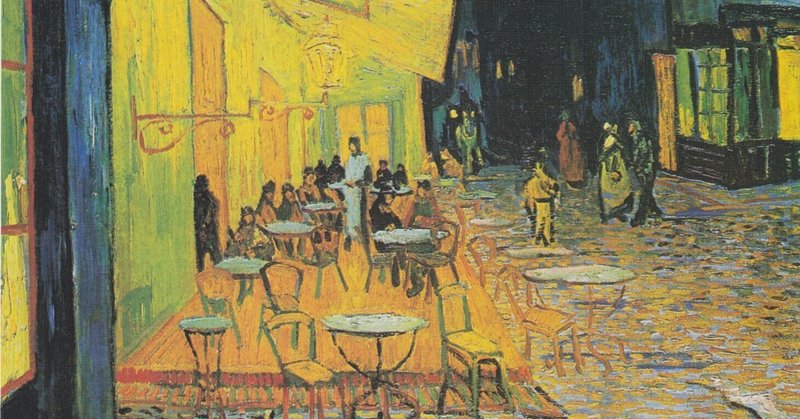

※画像:フィンセント・ファン・ゴッホ『夜のカフェテラス』(1888年)

この2万字ほどの小説は、僕が2020年に、つまりは20歳前後の大学生だったときに書いたものである。まだ「横路 枸櫞」の名前で活動していたころだ。この作品は書いて以降、ずっとデータ上で保存したままで、ついに誰にも見せていなかった(その当時の複雑な状況下ゆえなのだけど)。しかし、すべてではないが当時の僕の経験を、帰納と演繹を繰り返して反映した実験的な物語でもあったため、この小説を再び発見したとき、僕はこのプロットをもとに新たに書き直すことにした。それが以前に投稿した『移動遊園地』という作品である。

今の僕が書くものとは異なり、日本が舞台である。登場するターミナル駅も、当時の僕が実際に大規模な運転見合わせで足止めを食らった駅をモデルにしている。自分の小説を読み返すのは恥ずかしくて仕方ないが、ぜひ読んでみてほしい。そこには当時の僕の、等身大の叫びのようなものがあるはずだから。バック・グラウンド・ミュージックには、チェット・ベイカー&ポール・ブレイの『ダイアン』をどうぞ。

ムラサキと出会ったのは、使い古しの雑巾のような雨雲から無数の高圧洗浄機による豪雨が降り注いで運転見合わせが発生した、あるターミナル駅の改札前だった。僕は汗臭く湿った電車を降り、防災無線のようにアナウンスが鳴るなか人混みを掻き分けて改札を出ると、騒々しい駅構内を遠くから眺めている彼女を見つけた。僕は彼女に左手を小さく上げた。数秒後に彼女もスマフォを持った手を振った。

「ずいぶんな人間と雨だね、ムラサキ」と僕は眉を持ち上げて言った。舌が硬口蓋に貼り付いた心地がして、幾分か音が籠もった。「何より、気が滅入りそうだ」

「ええ、本当に」、彼女はうっすらと笑みを浮かべてバッグを持ち直した。「ずいぶんと久しぶりじゃない、こうして会うのは。同じ駅を利用しているのに」

「たしかにそうだ」、僕は最後に彼女に会ったときを思い出そうとしたがすぐに止め、彼女に向き直ってぎこちなく笑みを浮かべた。「それで、ムラサキはこのあと空いていたりするかな?」

彼女はわずかに口角を上げた。「この状況で手持ち無沙汰じゃない人間がいるとしたら、きっと電鉄関係者とカフェの店員くらいよ」

「まったくの愚問だった」、僕は深く肯いてから、袖を少しまくって腕時計を一瞥した。午後19時05分になろうとしていた。「本屋に行こう。そこのエスカレータを上がって行くとあったはずだ。こんなところはただ気が滅入るだけで、身体も精神も不健康になる」

「それに肌にも髪にも良くない」、彼女はぎゅっと目を細めて、頬に猫のひげのようなしわを重ねた。「ストレスは万物の敵だわ、もちろんわたしとあなたの共通の敵でもある」

「その通り」、僕は人混みを肩でどけながら歩いて行った。「至言だね、墓誌に刻むとしたら、その言葉はぜひ候補に残したい」

改札のあるフロアを歩いて行く途中、人を掻き分けながらその混乱した状況を観察していた。多くの人は切符売り場やみどりの窓口の壁を見つけてそこに腰掛け、自分の立つ場所があることに安堵し、スマフォで顔を照らしている。しかし、その場所を見つけることができなかった人々はフロアのなかを「今し方来ました」みたいな表情で歩き、電光掲示板を一瞥してどこかに空いている席や壁が無いかを探している。彼らはそれを十数回も繰り返すのだ。

そういえば、電車を降りたときも僕が立っていた場所に向かって、何人かが十数人の肩にぶつかりながらその地を自分の場所にしようとしていた。

停まった電車内で多くの人がスマフォに頭を垂れており、大口と足を開いて眠っているスーツの男性への乗客の視線はまさに氷柱をその脇腹に差し込んでいくようなもので、もはや沈黙の殺人集団でと言っても過言ではなかった(ふとアガサ・クリスティの小説でそんなものがあったと思い出す)。そこには、ある種の絵画的なリアリティがあるが、どうあっても肉体の伴うものではなかった。

電話を耳に当てどこかの誰かに向かって「おれのせいじゃない」と怒鳴る草臥れたスーツの中年男性。ドアが開けっぱなしの動かない灰色の物体。それに度が過ぎるほど収容された顔の無い集団。それらをホーム上で缶ビールを片手に眺める老人。カメラを持って盛んにホーム上を走る青年。彼に怒鳴る更年期の女性。ホーム上で交信をしながら早足で去って行く、もみあげのちかくに大きな黒子のある駅員……

彼らも自分の場所を探しているのだろうか。僕は一瞬だけそう考えて、そのあとはすっかり忘れてしまった。

僕は彼女に取り留めも無い話をする一方で、ふと僕らが出会ったころを思い出していた。僕とムラサキは現在、それぞれ都内の大学に通っているが、もとは同じ高校の出身だった。ただし、僕は彼女のクラスメイトであったわけではない。彼女のボーイフレンドが僕の友人である藤原であり、彼の紹介で彼女と知り合ったのだ。

彼がムラサキを連れて現われたとき、僕はお似合いのカップルだと心から思った。そのころのムラサキは髪の長さを顎の位置くらいまで短く切り揃えていた(当時、あるテレビドラマが稀有な大ヒットをして、その主演女優の髪型が短めのボブだったのだ。そのせいで世の中のあらゆる女子はその髪型となり、僕はついに女子の見分けが付かなくなった)。藤原という男について、僕らがまだ8歳だったころから知っているが、歳を重ねるごとに彼の顔が持つクールな魅力は洗練され、眉毛は細くなり、つり上がっていった。中学生のときに彼が何人もの女子から告白されていたことを記憶している(そのたびに断っていたみたいだが)。

それに対してムラサキの持つ魅力というのは、彼の持つ鋭利かつ壊れやすい性質を優しく受容するという、花にそっと落ちる朝露のように控えめでありつつも芯のある雰囲気を持っていた。藤原だけでは刺々しくなってしまうその輝きを、ムラサキがそっと覆いを掛けてぼんやりと照らすような……僕はそんな印象を受けた。

ムラサキと出会ってから、もう5年ちかくが経つが、彼女の魅力というのは彼と同じくやはり年々洗練されていったようだ。彼女の内側に宿る包容力とも言える、芙蓉の花のような物腰の柔らかさと静かさは相変わらずに、その外見はまるでルノワールの絵画に登場する女性のように幼気で華々しく、咲いたばかりの蝋梅のように艶のあるものへと変わっていった。

僕は書店で本を手に取りながら、彼女をちらりと見てその変化を確信した。ネイビーのリネン製のトップスに、蛍袋の花みたいな淡い紫色のスカート、その花弁からするりと産み落とされた芸術的なふくらはぎ。彼女がこちらを向き、その動きに合わせてするりと落ちる黒髪の房は艶めかしく見える。

「何か見つけた、ケンタ?」と彼女はその蕾みのように小さな口を開いた。その手には2冊の文庫本がある。「わたしはいちおう良さそうなのを見つけたんだけど」

「とくには無いな。それは?」、僕は彼女の手にある本を指さした。

「なんでしょうね」、彼女はまた猫のひげを頬に寄せ、くるりと半回転して別の棚へと歩いて行った。僕は意図せず視界に入った窓を見た。ガラスは室内に1メートルちかくも積もった湿気のせいで白く曇って霞み、水滴が当たるたびにわずかに膨らんだり縮んだり、まるで意思を持つ生き物のように動いた。雨は止まず、電車は動かない。

僕が彼女と友人としていられるのは、彼女が藤原のガールフレンドであることと、趣味が一致するということが関係していた。村上春樹の作品のなかに、タイトルは忘れてしまったが、友人の妻やガールフレンドと寝ることを好む男が登場したはずだ。もちろん僕にはそんなことはできない。僕と彼女との関係は、あくまで独立した個人同士の付き合いだ。僕はそれを「友人」と称しているだけで。

藤原という男は、顔が優れて生まれてきた人間に見られる傾向通り、彼自身の暗がりやオブセッションに関心が無く、その対象はもっぱら流行の音楽や服装など、総じてファッショナブルなものであった。ヘアカットに数千円あるいは数万円を費やし、何回か履くだけの靴に数万円を躊躇無く注ぎ込み、服はシーズンではなく流行ごとに買い揃えた。「雑誌に載ったんだよ」と、彼は照れくさそうに鼻の頭を掻きながら僕に雑誌を広げて見せた。そのようなやり取りを何度もし、とある美容室の髪型のモデルや、ストリート・スナップとして撮られた彼の写真を何度も見た。そこに見える彼の像は超写実主義の絵画のように、肉体を持つ彼と分けた魂をたしかにその胸に抱えており、それは間違いなく彼のペルソナとして「存在」していた。「この写真のままになれたら良いのにな」と彼は写真を見せるたびに愚痴をこぼした。

それに対し、ムラサキは流行や服装などにある程度気を遣っているものの、彼のように熱心ではなかった。彼女が以前に神保町にある古本屋で僕に語ってくれたところによれば(そのとき藤原は「おれは中古CDが売っているところを探してくる」と言って、どこかにふらふらと歩いて行った)、「ファッショナブルというのは、基本的に好きじゃない」ということだ。

「彼はいつも流行っている食べ物とか、服とか、写真映えする場所とか、そういうキラキラとした、やたらと電飾の多い場所に行くの」、彼女は藤原がいないあるとき、僕に小声で肩を近づけて語った。「もちろんそういうのは嫌いじゃない、でも、わたしにはどれも同じようなものに思えちゃうの。それに、流行している、そこに行く、写真撮る、帰る…そういう一連の行為が機械的に思えちゃう。まるで大きな工場、大量生産よ。その綺麗な光景に、食事に、服に、わたしは疑問を思っちゃうの、『どこに個性があるのだろう』、『ここでしか見ることができない、感じることができないものって、無いんじゃないか』って。何も感動できないわけ。胸を打つものが何も無いの。誤解を恐れないで言うなら、そこらへんの石ころを眺めているのと、そこまで大きな違いは無いんじゃないか、って。あまり大声では言えないけど」

「たしかに」、僕は要点を掴んだふりをして何度か肯いた。大量生産? 流行というものに対して深く考察する人間は、日本の全人口の1%にも及ばないはずだ。大体の人間はメタ的に観察する視点すら持っておらず、何の疑問も持たずに享受するばかりだ。しかし、僕はそんなことを言えずにそれらしく言ってみた。「小説というコンテンツに馴れすぎると、プラスチックとアクリル板と合成樹脂とかで創り出された幻想的、非現実的な物理の空間は、なんだか拙くて物足りなく見えてしまうかもしれない」

「そういうことではないんだけど」

「じゃあ、どういうことだよ?」、僕は少し驚きの表情を浮かべた。

「難しいことよ、簡単に言葉に置き換えられることだけが真実でもないし最善ではないわ」

「至言だね、君はいつも良い言葉を使う」、僕は肩をすくめた。「まるで故事成語辞典だ」

「まずいコーヒー、長いこと書棚で熟成された文庫本、うっとうしい雨」、彼女は僕が席に着くなり、メニュー表を読み上げるように言った。僕らは書店を見終え、カフェで空いている席を見つけてそこに落ち着くことにした。彼女ひとりに先に座っていてもらい、アイス・コーヒーを2つ買いに行った。受け取った後に彼女のいる席のほうを見ると、知らない更年期の女性ふたりが、彼女に退くように求めているのか、相席を求めているのかわからないが、あまり望ましくない雰囲気で会話をしている様子が見えた。僕は受け取ると踵で音を立てて向かい、その女性たちを一蹴した。「アンバランスで経済面だけを重視したテーブルとチェア、愛敬の無い店員、嫁に対する嫌がらせを嬉々としてするタイプの姑」

「3日前のフランスパンみたいなものだな」と僕は呟いた。

「フランスパン?」と彼女はシラサギみたいに細く長い首を傾げた。柳がそよ風に揺れるように前髪がするすると右側に流れた。

「パンが含有しているあらゆる水分を空気中に分散させ、その代わりに小麦はより強固な外装を手にし、ついにはその内側に空いた大小の気泡さえも頑丈さを強化する構造になる。かつてあった柔らかい食感と指で触ればあとが付いてしまいそうな脆弱性はすでに無く、強固・剛健・堅牢という三要素をすべて揃えた正真正銘の武器となる。ありとあらゆる望ましくない要素を一心に背負い込んだ一品さ」

「ユニークな発想ね、この状況を言い表すのにちょうど良い言葉かもしれない」、彼女は並びの綺麗な歯を見せて笑った。眉間に寄っていたしわがすっと消えた。「アクション映画で出てきたら面白いのにね、強敵をあっと驚くような方法で倒すシーンあるでしょう? ジェームズ・ボンドがするような。ガスを噴霧するヘアスプレーに火を付け、ちょっとした火炎放射みたいにして毒蛇を焼き殺しちゃうシーンあったでしょう? ロジャー・ムーアだったと思うけど。ああいうシーンではあなたのようなユーモアの感覚は必須ね」

「どういたしまして」、僕は少し微笑んだ。「君が襲われたときのために、僕はこれから3日前のフランスパンを携帯するようにするよ。欠かさずにね。2日前じゃダメだから。絶対にそいつは3日前じゃなきゃダメなんだ」

そのカフェの店内は空いたテーブルがひとつしか無いほど混み合っていた(その空いた席に先程の更年期の女性たちが早足で向かい、座ったあとにはこちらをひたすら睨んでいた。その様子は本屋の書棚に貼られた万引き防止シールのように思えた)。別に美味しいコーヒーを出すわけでも、定番商品となっているドーナッツがあるわけでもない。付け加えるなら、店のサービスも、そこを利用する客も決して誉められたものではない。テーブルは気まぐれに清掃され、客はゴミをテーブルの上に当たり前に散乱していく。教科書とノートを開いておしゃべりをする女子高生たちが3、4席のテーブルを占拠し、4人席をひとりのスーツを着た男が難しい顔で陣取っている。カフェというのは奇妙な繁盛の仕方をするものだ、と僕は思った。

ムラサキは相変わらず不平不満をさんざん並べ立てていたが、僕はそれを聞いたふりをして流し、彼女の好きな本の話題を振った。彼女は翻訳された海外の小説が好きで、とくにイギリスの小説、とくにカズオ・イシグロを愛読していた。ちなみに彼女は大学で英文学科に在籍し、イシグロの研究をしている。

「わたしは古本屋に積み重なったペーパーバックの山を漁るのが好きなの」、はじめてムラサキと会話をしたときに僕が共通の趣味を持っていると知り、彼女はそう言った。「何時間だってそこで本に触れていたい。そういうのって素敵だと思わない?」。僕はもちろんイエスと答えた。

彼女は決して口数の多い性向ではなかったが、とくにイシグロの小説の話題になると熱心に語り始めた。イタリア人にピザとパスタと女の話をさせるみたいに、流暢に少々冗長に話した。イシグロの小説というのは、結局、最初と最後で何も大きく変わりはしないの、と彼女は言った。

「物語は基本的に、ある事件が起きる、それを経験した登場人物あるいは語り手というのは、何かしらの感情を揺さぶられたり、行動をする決心をしなくてはならなかったりする。そうして洗濯機に放り込まれたタコみたいにもみくちゃにされながら、それが終わったあとで気づくの、自分が今立っている場所、そして自分自身(あるいは自我という仰々しいヤツね)というのは巨大な渦潮に飲まれる前とは違うんだ、って。

でも、イシグロの小説というのは、そうではないの。もちろん、そういう構造の小説もあるのだけど(たとえば『忘れられた巨人』とかね。でも、まったく同じではないの)、多くは過去を振り返って書いていることが多い。つまり、その事件というのはもうすでに起きたことであり、その変化のあとで居着いた場所に、語り手はまさにいるのよ。語り手の彼ないし彼女はかつて起きた環境の変化について語るのだけど、それを語ったからと言って、今の自分の立ち位置が変わることは無い。そういった意味で、不条理なのね、あの作品は。出口の無い迷宮みたいなものよ。

自分がどうやってここに迷い込んだのか、どのように迷ってきたのか、出口だと思ったらそれはただの壁でしか無かった……とか語っても、結局、自分がここから出られない状況は何も変らないの。つまり、ここにいる自分は以前とは少し異なる自分なんだけど、再び変化のうねりに呑込まれて新しい自我に変わることはもう無い、ってこと。彼・彼女らは嵐に遭ってそれを切り抜け、変化を経験した。でも、嵐が終わったあとで辿り着いた場所から、もう二度と出ることはできないの。そういうのって、わかる?」

「なんとなく」、僕は肯いた。実際はほとんどわからなかったわけだが。「不条理が物語を貫くテーマというのは、カーソン・マッカラーズとか、フランツ・カフカ、レイモンド・カーヴァーとか、そういうのが思いつくけど、彼らの作品の登場人物は強大な変化のなかに実際に巻き込まれていく。しかし事態が何も好転していかない。その点、イシグロと通底するけど、根本的に語り手の位置が異なる。それらとはどうやら違うみたいだな」

「かもしれない」、彼女は眉間にしわを寄せてうんうんと肯いた。僕の話はそこまで筋の違うものではなかったらしく、彼女に隠れて胸をなで下ろした。「重要なのは、ある変化が起きても自分自身は変わらなかったという経緯ではなくて、その事実が過去であり、それを振り返って見ているということなのよ。そこには2つの不条理がある」

「過去に大きな変化があり、あるところに辿り着いた、しかしそこは出口ではなかった経緯。そしてその場所には出口は無いという現実」、僕は彼女を見て言った。ほとんど当てづっぽうだが。「そういうこと?」

彼女は雨粒が落ちて花をゆっくりと濡らすように微笑んだ。

*

藤原は自分が異性に求められる男であり、彼女たちが求めているものを自分が与えられると知ったとき、胸にじんわりと愉悦が満たされていく気がした、と僕に語った。僕らがまだ19歳のときで、彼は都内の有名な中堅の大学に通っており、僕は予備校に通う浪人生だった。

彼は「陰湿な夜には酒を飲むに限る」と言って、自宅の冷蔵庫から取ってきた缶ビールを片手に、僕の予備校ちかくの公園にやってきた(彼はちかくのアパートの一室を借りていた)。そこは**神社の歩道を挟んだ目の前にある公園で、ぐねぐねと曲がる遊歩道に沿って花水木や百日紅が並び、所々に紫蘭や銭葵、アガパンサスやアカンサスといった異なる時期にそれぞれ咲く花が植えられていた。僕は予備校での空き時間を見つけてはこの公園に散歩しに来ていた。ここには黒、白黒のハチワレ、錆柄、茶虎の野良猫がいて、自由気ままに闊歩し、伸びをし、そして寝ていた。僕らは花水木の下にあるベンチに腰掛けた。街の明かりが地平線をぼんやりと曇らす午後8時くらいだったと思う。

「おれだってそいつは傲慢な思い込みだと思ったさ」、藤原は身をかがめて言った。鼻先が少し赤くなっているが、突き詰めた表情をしていた。「でもさ、考えてもみてくれよ。おれが誰かをものにしようと思わなくとも、あちらからおれのものになってくれる。おれの気を惹こうと、ざっくりと胸の空いた服を着たり、ちょっと思わせぶりなボディタッチをしてみたり、そういうのだよ。ついにはおれに告白もしてきた。そのたびにおれは断った。おれにはすでにガールフレンドがいる、諦めてくれないか、と。でも彼女たちは諦めなかった」

「羨ましい限りだな、彼女たちを弄んでいるってか」、僕は彼の顔を見ずに言った。

「実際にそうだな、おれは遊んでいる。断じて本気なんかじゃない」

「遊びで彼女たちの心とふたつの乳を掌の上に乗せて転がし、飽きたら捨てるのか?」

「ケンタ、お前は勘違いをしている。おれは、彼女たちが求めてきたことを施しているだけだ。おれから求めたことは一度だって無い。彼女たちが望むことを、おれは手で触れるようにわかっちまうのさ、それを丁寧に提供するだけだ。サービスだよ」

「馬鹿げているよ、そいつは。常識のある人間ならそう思う」、僕は彼に対して腹が立っているのだと気づいた。そう思うと、よりいっそう自分の腹部のあたりにある熱源がふつふつと喉まで沸き上がってくるのを感じた。

「だろうな、お前を含めて世の中の人間たちは真面目すぎる。女とろくに付き合ったことも無いヤツが偉そうに口を開き、女に触ることもできないヤツが女を大事にしろと言う。馬鹿みたいだと思わないか?」

「一般的な人間というのはお前みたいに軽率ではないんでね」、僕はつばを吐き捨てるように言った。缶を握る指に力が入って、意図せずペキッという大きな音を立てた。「藤原、ムラサキのことはどうするんだ」

「ムラサキねぇ」、彼はわずかに中身が残った缶ビールをゴミ箱に投げ込んだ。琥珀色の液体が辺りに落ちた葉をまばらに濡らした。「アイツは良いヤツだよ、それは変わらない。最初にアイツを見たときから、その印象は今でも変わりはしない」

「だと言うのに、お前は浮気を続けるんだな」

「ケンタ、お前は酒に弱すぎだ」、彼は立ち上がり僕を見下ろした。やはり表情は口ぶりに対して真剣なままだった。「それに浮気なんかじゃないさ、何度も言うように、これは遊びだ」

「どう見たって立派な浮気さ。ひとりの女と付き合っていながら、その傍らで自分に好意を持つ女を誑かし、誘惑し、寝る。自分の快楽のためなら女はそれを処理する存在に過ぎないっていう考えか? それとも、女性を誉めれば大概の不貞が許されると思っているのか?」、僕は彼を早口で捲し立てた。

「許されるさ」、しかし、彼は赤らんだ鼻で笑い、僕を細めた目で見た。「それにいったい誰がおれを許さないんだ? 神とか仏とか絶対的存在か? 人間の観念上にしか存在しえない、人間の都合の良い説明材料か?」

「最低の人間に成り下がったな、お前は」、僕は吐き捨てるように言った。頭がトンカチで叩かれているようにがんがんと痛かった。「見るに堪えない汚泥だ、ドブだ」

「大学すらろくに行けなかった社会の落ちぶれに言われたくないね」

彼はそう言い切ると、上体を素早く捻って目にも留まらぬ速さで右足を振り上げ、僕の顔面を強く蹴った。僕はそのままベンチの手すりに頭を強く打ち、意識を失った。僕が次に目を覚ましたのは灰色の天井を持つ、公園ちかくの交番だった。印象に残らない顔立ちをした男に一通りの事情聴取を受けたあとで、酒を飲んだことの厳重注意を受けた。僕の横たわった身体のちかくに缶が転がっていたのだ。頬についた傷については、泥酔して地面に転げたときに付いたと解釈された。

なぜあのとき、僕はあれほどまでに憤慨しており、彼に暴力を振るわれることになったのか、なぜ彼があんなにも突き詰めた表情を浮かべていたのか、よくわからない。交番から出て、東の方角がぼんやりと光り出すのを見て、僕は再び同じような頭痛がした。そのまま死んだように駅へと向かい、始発電車に乗って帰宅した。それから彼とは会ってもいないし、連絡も来なかった。

*

「別れたわ」、ムラサキは、まるで明日は雨だと呟くように、肘をついてため息ともに言った。「馬鹿みたいね」

*

小学生のときに藤原とクラスメイトになり、それからしばらくして僕らは友達同士になった。そのきっかけについてはよく覚えていない。小学生が友達になるのには、ギャツビーがニックに近づくような大規模な企みと口実を用意する必要は無い。目の前に面白そうに話をしている男子(あるいは女子)がいる。そこに自分も混ざりたい、話したいという、湧いて出てくる地下水みたいに透き通った思いがあるだけだ。

今思うと、あの活発さとそれを支えるエネルギーはどこから拠出していたのだろうと首を傾げる。休み時間ごとに自前のサッカーボールを抱え階段を降り、下駄箱でつま先に穴の空いた靴を履いて、何回かゴールに蹴り出したあと、すぐに下駄箱に戻ってろくに洗っていない上履きを履く。給食を急いで喉の奥に掻き込み、食器を乱暴に片付けると、同じように早食いをしていた何人かと肩を並べて、背後から教師の怒鳴り声を聞きながら校庭に走り出した。

僕と藤原も例に違わずそういう腕白な学生だった。藤原は幼いころから斜に構えたところがあるが、それは「開口一番にとりあえず否定的な発言をする」という彼のくせであり、基本的にほかの小学生と同じく素直で純朴な性格だった。誰かをいじめたり、傷つけたり、偉そうに振る舞ったりすることは無く、リーダーという役職に自分が就きそうになったとき、意地でも回避しようとした。「おれは目立つのがイヤなんだ」、彼は校外学習の班分けで自分がリーダーに選出されそうになったとき、そう言って僕に押しつけたことを覚えている(そのあとに彼は僕に3日連続で謝り、給食のデザートをくれた)。

それは高校生になっても大きく変わることは無かった。あえて言うならば、否定しがちな言動が少し是正されたくらいだ。藤原という人間は基本的にシャイな性格だ。ただ目が大きく、鼻が高く、足が長いだけで、積極的に女子にアプローチする・されるたびに逃げたい気分になった(「話そうと思うと、いつも言葉が詰まるんだ」と彼はよくに口にした)。彼は逃げ腰のユキヒョウみたいなものだ。彼はバスケ部に所属していたが友人関係は潤滑には回らず、結局、彼はマネージャーだった女子の告白により、それを断った自責の念と彼女に好意を寄せていた男子からの嫌がらせのため、その部を自主的に去った。

「もっと上手くやれよな」と僕は当時彼から悩みを聞くたびに口にした。「相手を寄せ付けないようにするとか、自信を付けるとかさ」

「いや冗談じゃない。おれだって上手くやっているつもりなんだ、上手くいかないだけで」

「悪かったよ、適当な言い回しが見つからなかったんだ」、僕は頻繁に彼に謝っていたような気がする。

「ケンタ、お前にはそういう経験は無いのかよ?」、彼は赤い顔を背けて僕に訊いた。

「おいおい、ついには目も見えなくなったか?」、僕は肩を落として首をゆっくりと振った。「こんな顔も優れていない、むしろ醜い、コミュニケーションを拒絶している、その前にアプローチもしてこない、クラスのなかでは空気で、教師ですら僕のことをいない者として扱っている。部活にも所属していなければ、スポーツ大会で活躍するわけでもない。クラスメイトに顔は覚えられていないし、通りすがりの知らない人間に腫れ物のように扱われ、あるいは指さして笑われる。そんな地面に落としたポテト・ケーキみたいな人間に、お前と同じような待遇があると思うかい?」

「お前の悪いくせだ」、彼は背けた方向で長くため息をついた。「自分を卑下しすぎだ」

「事実だよ、僕はポテト・ケーキである事実を認めているし、受け入れている。不満足だが、二度と皿には戻らないし、改善の余地は無いんだから。仕方無いだろうよ」

「第一、お前は醜くないし、空気の存在でもない。ポテト・ケーキでもない。お前はお前だ。クラスメイトだってお前の顔も名前も覚えている。誰か笑っているのを見ても、それはお前を嘲笑っているわけじゃない。自分に悪いところがあるって前提をつくるなよ。すべては妄想だよ、そいつは」

「僕のことは良いさ、お前の問題だろう、今回のお悩み相談は」

「お前は良いのかよ」、彼はそう言うと突き詰めた顔で僕をじっと見た。

「良いって、何がさ」、僕は彼の視線を無視して、つま先を焦点も合わせず見つめていた。

「お前のその被害妄想は決して良いものじゃない。自信が無いのは、まったくお互い様じゃないか。お前は自分が弱いことを理由にして、自分には悪いところがあるということを前提にして、すべての原因をそこに押しつけて理解したつもりになっているだけだ」

「そうだろうね、知らないけど」、僕は軽く肯いた。「僕もお前もきっとそういうものだ」

「似たもの同士なんだよ、おれらは」、彼は言った。「どこまでも」

「それはどうだろうな」と僕は言って、大きなため息をついた。「少なくとも顔は似ていないし」

「恋をしたらどうだ?」

「僕を好きになる人間がいるとでも?」

「いるさ」と彼はその日いちばんしっかりした声で言った。「そうやって卑屈になるなよ」

「どうだろうね」、僕は首を振った。

彼が僕の目の前にムラサキを連れてきたのはそのすぐであった、と記憶している。

「彼女はおれの傘なんだ」、高校の卒業式のあと、彼とふたりで街中を歩き回り、偶然に見つけた公園で咲き始めた白木蓮を眺めて言った。「もちろん、良い意味でね」

*

「おかしいと思う、思わず吹き出してしまいそうなくらい」、ムラサキは汗をかいたグラスのなかを覗き込んで言った。「彼が浮気をしていたことも知っていた、そして、あなたがそれを知っていることも。彼の心がわたしに向いていないんだと言うことも、もう事実上別れている状態が1、2年も続いていたことも」

僕は目を半分伏せ、黙っていることしかできなかった。

彼女は僕のほうを見ずにそのまま続けた。「そして、その浮気相手というのが一人じゃないってこと、それは複数人いて、もうすでに両手と両足を使って数えても数えられないってことも、彼がそのたびに相手を深く傷つけ、捨てていったことも。そうしたことをしながら、一方でわたしの思いを利用していることも」

「そうか」、僕はそれだけしか言えなかった。彼女は色の失せた目でようやく僕のほうを見た。焦点は合っていなかった。その唇は震えており、口角は糸を引っ張りすぎた布のように引きつっていた。

「なぜでしょうね、よくわからない。どうして彼がそうしなきゃいけなかったのか、どうしてわたしと別れようとしなかったのか。ほとんど離別している状況だったのにね。口先だけの交際よ。高校を卒業したあたりから、どんどんヒビは広がり、深く刻まれていった。まぁ彼は高校3年のときからほかの子と寝ていたみたいだけど」

「黙っていて悪かった」、僕は顔を伏せて言った。「どうしても言えなかったんだ」

「ケンタは悪くないよ、何も悪くない。悪いのはすべて彼なの」

「僕は君たちを傷つけたくなかった」

「だから良いのよ、それは。わたしもその事実を知ったのは、わりと最近だったから」

「それは、誰から?」、僕は彼女から目を離せなかった。

「誰でしょうね、とある人よ。名前は聞かなかった。ただわかるのは、彼が傷つけた女の子ってだけ。彼女は罪悪感からわたしに直接会いに来たみたい。彼に付き合っている人がいるとは知らなかった、と。わたしは別に怒らなかったわ」

僕は口を閉じていた。

彼女は続けた。「わたしは、たぶん、何かを待っていたのよ。彼が再びわたしのほうを向いてくれる瞬間とか、…そんなものかな。ロマンチックかしらね。でもね、正直言うなら、わたしは彼のことを好きでも何でもなかったの。告白されたとき、そもそも彼のことを知らなかった。だから、『ごめんなさい』と断ったわ。でも、彼はまったく折れなかった。そのあとも何度もわたしのもとに来た。休み時間のたびに来た。周りが『あのふたり付き合っているんじゃない』という噂を騒ぎ出して、それに囲われたわたしが仕方無く付き合うのを待っているかのようにね。それでもわたしは彼を好きになれなかった」

「それなのに、どうして彼と付き合ったんだ?」

彼女は口を半開きにしたまま停止し、数秒の後に僕が顔を上げて彼女の目を覗き込むと彼女はわずかに口角を一瞬だけ上げた。「どうしてでしょうね。ねぇ、あなたみたいに誰も彼もがあらゆる物事に対して因果関係を整理して把握しているわけじゃないのよ? だいたい理由というのはあとから観察して、自分の思いたい方向になるように理由付けをするの。ドラマチックに、あるいはロマンチックに? わたしはそういうのが馬鹿馬鹿しく思うの。理由なんてきっと無いわ、そのときにその選択肢を選んだだけ」

僕はテーブルの上に視線を落とした。

最後に藤原とムラサキが並んで座っているのを見たのは、3年前の高校卒業後の春休みに3人で会ったときだ。彼らが交際することになってから、僕はよく彼らのデートに誘われた。彼ら最初のデートからの慣例になっていたのだ。「二人で楽しんだら良いじゃないか」と僕が藤原に言うと、彼は笑って言った。「お前がいたほうがずっと楽なんだ。二人でいると、その、言葉がどもっちゃうんだ」

よくそれで女子に告白できたなと思ったが、彼の頼みを断る理由も無いのでいつも誘いを引き受けた。それだけでなく、僕はデートに関するあらゆる点において、彼から頻繁に相談を受けた。

「デートにはどんな服を着ていけば良い?」(見栄を張ろうとせず、着慣れているシンプルな服を着たほうが良いよ。ユニクロでも良い)、「どんな店に行けば喜ぶだろうか?」(彼女の趣味を少しでも考えてみたのか? 書店と純喫茶あたりはポイントだぜ)、「どんな話を振れば良いんだ?」(お前に彼女を笑わせたいと思いがあるなら、それを念頭にして自然に話したほうが良い)、「4人掛けの席で彼女の隣にお前が座ってくれないか?」(お前が座れよ)、「緊張しちゃうんだ」(彼女のボーイフレンドはいったいどいつなんだ?)、「タバコとか彼女の前で吸わないほうが良いかな?」(ノー・スモーキング。隠れてタバコと酒をやっているという悪いこと自慢は女の子に最も不評だ)……

彼と彼女との初めてのデートに参加して思ったのは、藤原というのはどこまでも女子が苦手な男だということだ。口を開くのだが、言葉が出てこない。おそらく気の利いた、ウィットのある台詞をいくつもメモ帳に書き出し、練習だってしてきたのだろう。しかし、いざそのときになると毎回、ひと単語すら出てこなかった。彼が発するのは「あぁ」、「うん、そう」という同意を示ものばかりだ。その光景を目にして僕は進んで犬の司会者になることに決めた。

「ムラサキ、この前言っていた本って何か見つかった?」、小さなトーテムポールとやつれた文庫本を並べたカウンターがある喫茶店に入って、注文をしたのちにすっかり黙り込んだ彼の代わりに僕が口を開いた。彼は純喫茶にも来たことが無く、どうして良いのかわからなかったのだ。「ほら、藤原でも無理なく読めそうな本」

「あぁ、それね。いくつか見つけたんだけど」と彼女は少し驚いた顔をして言った。

「藤原、通学中に読む本が欲しいって言っていただろう? それを彼女にも探してもらっていたんだよ」、僕はテーブルに視線を落とし、肩を丸めていた彼に話を振った。

彼は肩を少しぶるりと上下させ、座り直してから何度か咳払いして言った。「あ、あぁそうなんだ。1ページに対する文量が少ない、あるいは少し余白が多いかというくらいで、無理なく読めるものが良いんだ」

「ということだ。僕もいくつか見たんだけど、東野圭吾とか、池井戸潤とか、あるいは直木賞作家、そこらへんが相当かな。翻訳だと何か良いのあるかな、ムラサキ?」

「探したんだけど、なかなか難しくて。強いて言うならロレンスとか? D・H・ロレンス。短編なら良いと思うんだけど」

「モームは?」と僕は藤原の様子を横目で見つつ彼女に訊いた。

「古い翻訳しかないから、なかなか読むのは難しいんじゃないかな。内容としてはもちろん面白いし、おすすめしたいんだけど」

「ディケンズは? ディケンズの短編集」

「微妙ね」、彼女は首を振った。「個人的にあの長い長い長編以外はあんまり」

「なかなか無いものだな。僕としては、ヘミングウェイ、O・ヘンリーあたりだろうか。なぁ、藤原。このあと、近くにある*****に行って探しに行かないか? あそこの通りをまっすぐ行くと***社のビルがあって、そこの3階に入っているんだけど」

「え、あぁ、良いね。一緒に本を見るのも悪くない」と彼は口角を上げて肩をガチガチに固めたまま、たどたどしく言った。彼女は彼の姿を見てから僕に視線を送り、目が合うと頬に猫のひげを寄せて意地悪そうに口角を上げた。

よくもまぁ告白なんてできたもんだ、と僕はそのときに心底思った。

そうやって何度も僕を混ぜたデートをした結果、3年前のデートのときには彼がホストとしての役割を担うまでになっていた。彼は話題を僕と彼女に左右に振り、意識的に笑うようにしていた。彼女と話すときでもどもることが無くなっていたし、彼女の隣に座ることを僕に確認しなくなった。

「昔、おれとムラサキが付き合い始めたころ、初めてのデートにお前を誘ったことをよく覚えているよ」、彼はエスプレッソを一口飲んでから言った。「馬鹿みたいに緊張して、何度もどもって恥ずかしくて仕方が無かった。口を開くのさえ億劫だったな」

「ずいぶんなシャイボーイだからな」と僕は口角を上げて笑った。

「本当にね。話を切り出せずに耳まで真っ赤にして、ずっと窓の外を見ていたものね」と彼女は僕と彼を交互に見て言った。「わたしはそのたびにケンタと顔を見合わせたわ。ずいぶん成長した」

「そうだな」、彼は目を閉じて鼻で笑った。「人間というのはいつの間にか変わっているものだ。意識しようと、しなくとも。願おうとも、願わなくとも。目に見える流れがすべての川ではない」

「僕は大して変わらないけどね」、僕は背もたれに体重を任せながら言った。「大学も落ちたし、卑屈さはあのときよりもずっと増しているかもな」

「そう悲観的になるなよ」、彼は僕のほうを横目で見ながら言った。「言ってくれれば会いに行くよ、***にある予備校だろう? あそこにアパートを借りるかもしれないから、すぐに行けるさ」

「わたしも会いに行くよ、できたら」、彼女はそう言って僕のほうに微笑んだ。「また本の話をしたいし。なかなかいないのよ」

「ずいぶんと気に入られたものだな、ケンタ。本の話はお前に任せるよ」

「そうだね」、僕は少し照れくさくて顔を窓のほうを向けて笑った。

彼が僕を蹴り飛ばしたのは、それから7ヶ月後のことだ。

*

僕がまだ高校に入学して間もないころ、帰宅のため電車に乗り込んで2つ空いている席の片方に腰掛けると、しばらくして隣に制服を着た同い年くらいの女子が座った。制服を見るからに、それは僕と同じ高校であり、その茶色のスカーフから同学年だとわかった。

僕は横目で見たその女子の横顔にひどく惹かれた。彼女はとても美しい目を持っていたのだ。その縁は長い睫毛に飾り付けされ、半目がちなその目のうちに煌めく虹彩は澄み切った夜空に見える冬の三日月のようで、僕はその目に触れたいと思った。

しかし、ずっとその美しさを見つめることはできなかった。なんと言っても、人一倍シャイであり、引っ込み思案で、さらに卑屈さを添加したのが僕の性格だからだ。もちろん、その女子に話しかけることもできず(「美しい目ですね」と意味ありげに話すのが正解だとしたら、あまりに間抜けだと僕は思う)、わずかに触れた右肩から伝わる優しい熱を感じ、頭のなかを丸めた新聞紙みたいにぐしゃぐしゃにする彼女のにおいに悶え、僕は激しい動悸と筋肉が麻痺する感覚がした。横隔膜のあたりが痙攣していた。

それと同時に、世の中にはこんなに美しい女の子が存在するんだ、と感動に震えた。一瞬だけ見た横顔を目蓋の裏に何度も何度も映し出した。その像はすでに本物とはかけ離れたものであったが、それでも僕はその虚像を真実だと思い込み、それにひたすら恍惚とした。

こんなに強く惹かれる気持ちが恋なのだろうか。そう思い至ったとき、僕は思わず身体の力みが抜けて項垂れた。どうせ叶うことも無いんだな、と。だいたい、たとえば自分が彼女のことを好きだと仮定して、それを伝えたとする。彼女にとってみればどうだろうか? 興味の無い人間からの好意は、駅前で手渡しされるティッシュの無い広告みたいなものだ。結果として、彼女には僕のような人間から恋慕されていたという不快感だけが残る。それは同時に彼女の美しさを損なうことになるのだ……。そうして思いがどんどん卑屈な方向へと傾き、「恋をしたのが悪いんだ」という言葉が重低音となって何度も何度も頭のなかに響いた。

僕は電車を降りて立ち止まり、改札を目指して歩いて行く人々に睨まれながら、遠ざかっていく電車を見つめた。僕が先程まで座っていたあの席に僕の恋心を置いてきたような気がした。僕は頭のなかで「これは一時的なものなんだ」という確信があった。何をどうしようとも、あらゆる努力が報われない恋慕なんだ、と。世間的に恋に落ちるとはいうけども、躓くこともあるのだ。躓いたら、人は躓きっぱなしではなく、再びつま先を引きあげて歩かなくてはならない。僕は恋に躓いたのだ。

しかし、僕がまったく不幸であったのは、彼女が僕と同じ高校に通っているという揺るがしがたい事実と、彼女の通学路が僕のと重なっている現状であった。僕はそのあとも電車内で彼女に出会った。最初のように隣同士で座ることはもう二度と無かったが、それでも僕が掴んだ吊革のすぐ隣に彼女の小さく綺麗な指が伸ばされていたり、僕が席に座るとつま先が触れあう距離に彼女が立っていたりと、彼女に遭遇するたび、僕の心は台風の日の風見鶏のように激しく揺さぶられ、そのたびにあの虚像を思い出した。

駅から高校まで歩いて行くにしても、僕はできるだけ彼女が視界に入らないように徹底的に努めた。改札を抜けていく彼女の姿が見えたら、あえて駅前の自動販売機のほうに赴き、とくに飲みたくも無いペットボトルのお茶を買った。人影がまばらになり彼女の後ろ姿が完全に見えなってようやく高校に歩き出した。しかし、そういう工夫をしたときに限って、下駄箱で彼女と遭遇してしまったり(彼女は隣のクラスだった)、自動販売機に彼女も向かっていたりと、上手くいかないことばかりであった。ますます僕は彼女を忘れることができなくなった。

3ヶ月ちかくをそうして悶々と過ごしたのち、驚くことに藤原は彼女を僕の前に連れてきたのだ。「おれの、そのガールフレンドなんだ」。彼はたどたどしく言った。彼女はそのとき僕に微笑むだけで何も言葉を発さなかった。その日の帰り道、僕は家電量販店に行って、財布に入っていたわずかな金をすべて費やして安価なヘッドホンを購入した。自宅に着いてからはひたすら自室に籠もり、次の日の午前3時半になるまで、エアロスミスの「エンジェル」を延々と聴き続けた。

*

雨の音は先程よりもずっと静かになり、それに対応するかのように屋内の人々のざわめきがよく響き渡った。階下からもずんずんと音が聞こえている。ふとスマフォで電車の交通状況を確認したが、止まった電車は未だ動いていないようだった。隣のテーブルの女子のひとりがサンドウィッチを食べている。僕はその皿に載ったサンドウィッチを見た。柔らかい白色のパンに挟まっているのはアボカドとエビだろうか。そこにコブサラダ・ドレッシングみたいな色合いのソースがかかっている。いくつかのスパイスのにおいと、パプリカのにおいがした。

そのサンドウィッチを口いっぱいに頬張る女子の前には、チョコレート・ブラウニーを小さな口にぱくぱくと運ぶ、わりに美人な女子がいる。咀嚼するたびにコリコリと軽快な音が聞こえる。もしかすると胡桃入りのものだろうか。その目には、眼前の女子が食べるサンドウィッチへの欲望が燃えていた。きっと彼女もお腹が空いている、が、こういったファッショナブルなカフェである手前、人目を気にせずにサンドウィッチを頬張るという行為を彼女は許せなかったのだろう。彼女はひたすらサンドウィッチの片割れを眺めながら、ブラウニーを一口ずつ食べている。

彼女たちのテーブルの脇には積まれた付箋だらけの教科書と黒い擦れのあるノートがあった。テーブルの下には消しゴムのくずが散らばっており、彼女たちのローファーの上にもくずが乗っていたが、気にも留めていないようだった。

今ムラサキの手を取れば。僕はそんなことを考えた。そうすれば僕の往年の宿願を、あの日の電車の席に置いてきたはずの恋心を達成できる。僕が恋に躓いた人に、もう一度恋をすることができるかもしれない。つま先を揃えて、今度は躓かないように。いいや、遠慮なんかいるものか、考えなくて良い。こんなところまで卑屈になる必要は無い。ただその手を握れば良いんだ。ただその手を握って思いを伝えれば良いんだ。ただそれだけなんだ。僕は腕を伸ばした。

僕の携帯の着信音が鳴って、父母がこの駅の近くに到着したことを知らせていた。僕は席を立って、彼女に別れを告げて去ろうとしたが、「わたしも行くわ」と彼女は少し無理矢理に微笑んで、僕の隣に立った。僕らは無言のまま怠そうに稼働するエスカレータを降りて、元の改札前に戻ってきた。電車はいまだ復旧していなかった。

「わたしはまだここで待つわ」、彼女は僕のほうを振り向いてわずかに口角を上げた。「短いあいだだったけど、付き合ってくれてありがとう。あとコーヒー、ごちそうさま」

「どういたしまして」、僕はぎこちなく微笑んで応えた。「落ち込むなよ」

彼女は軽く短く笑った。「大丈夫よ、そのことは。また会いましょうよ」

「あぁ、きっと」、僕は肯いた。

「ああそうだ、忘れるところだった」、彼女は口角を上げてバッグのなかから袋を取りだして、それを僕の前に差し出した。僕らが先程までいた書店のものだ。「渡しそびれちゃったわ、これあげる」

「僕は何かをもらうようなことをしたっけか」、僕は少し混乱して視界が左右に振れながらも冷静なふりをして、わずかに首を傾けた。「覚えが無いな」

「誕生日プレゼント、あなたのよ。昨日でしょ? 忘れてなんかいないわ」

そういえば、昨日は僕の21歳の誕生日だった。「すっかり忘れていた。ありがとう」

「どういたしまして」、彼女は最後に素敵な微笑みを見せた。その頬に猫のひげが残った。

*

大雨が車に叩きつけるなか、僕は後部座席でヘッドホンを付けてエアロスミスを聴きながら、もっと洒落た言葉を去り際に言いたかったと後悔した。もう二度と彼女と会うことは無いだろう、僕は根拠も無く確信していた。君は傘なんかじゃない、僕は呟いた。朝雨のために持って行ったのに、もう雨は降ることが無く、どこかに置きっぱなしにされ、一時は思い出されるも、そのあとは忘れ去られるような傘なんかじゃない。

そんな言葉が言えたら、あの別れに格好が付いただろうと後悔する。いつだって言うべき言葉はあとから見つかる。人生というのは、どうやらそういうものらしい。レイモンド・チャンドラーの小説のようなロマンチックで、寂寥とした別れなど、人生に指折り数えるほどしか無いのだ、きっと。

僕は結局、彼女に触れることはできなかった。彼女と向き合って覗いたその目は、僕を見ていないのだ。彼女は僕に手を伸ばしている。しかし、それは肉体のある僕に、ではない。彼女の視線は、その手は肉体の僕を通り抜けて、僕のなかにある藤原と似た気配を探っている。それは断じて僕ではない。彼女は、僕に何の関心だって無いのだ。

僕はこう考える――、彼女は最後まで藤原のことを好きにはならなかったのだ。彼女は藤原に愛されるということに徹したのだ。自ら彼を愛すことは無くとも、彼が何度もぶつけてきた愛に応えようとした。彼女は自分が愛されているという事実に満足していたのだろう、幸せを感じていたのだろう。彼女はそこに自分の場所を見つけたのだ。しかし、それは彼の移りげな性質によって軽々しく掃き捨てられた。彼女はそれでも彼を信じていた。たとえ彼が十数人の女をたぶらかし、そのうちの大半を抱いていたとしても。そして、彼女自身は一度だって抱かれたことが無くても。

そう考えるのが僕の精一杯だ。あくまでこれは僕の観察した事実に基づく、臆測すぎない。しかし、どんな臆測も結局は邪推にしか過ぎないのだ…

大きな水たまり、数センチの泥に覆われた路面、道路脇に乗り捨てられてすっかり沈黙した自動車。大雨のあとには世界のあらゆるものが混濁し、混ぜ合わせられ、新たな秩序に塗り替えられる。僕らはその秩序に馴染むことができずに、元の慣れ親しんだあり方に戻そうとする。それが有効なときもあれば、まったく役に立たないこともある。

変わり始めた天気はもう戻らないのだ。僕は俯いた。何度も雨に打たれ、足止めされようとも、僕らが自ら足を止めようとしても、天候を変えようとしても。

君は傘なんかじゃない。僕は目を閉じた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?