中国古典インターネット講義【第3回】漢代の詩~不条理な戦争と赤裸々な愛の誓い

こんにちは!

今日は、漢代の詩についてお話しします。

漢代の詩のメインは、「楽府」と「古詩」です。

まずは、さっそく「楽府」から。

楽府

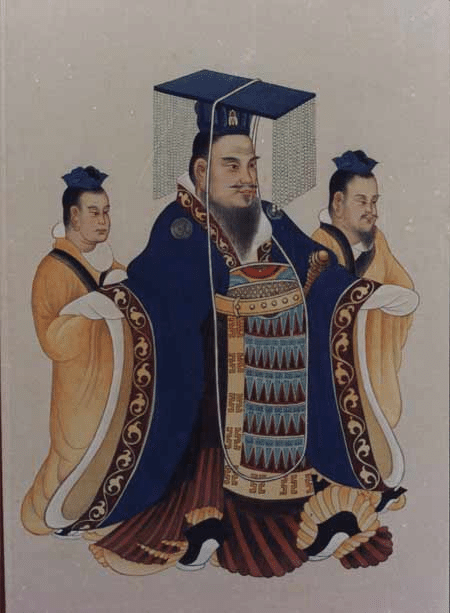

漢の武帝の治世、「楽府」という役所が設けられました。

文字通り、「音楽の官府」、音楽のことを掌る役所です。

この役所では、宮廷の儀式、祭祀、宴会などの席で奏でる楽曲を制作していました。

それと同時に、中国各地に伝わっている民間歌謡を採集し、それらの詩歌に音曲を付けて、楽歌として整理保存する、という役も担っていました。

のちに、この「楽府」で採録された詩歌のことも、同じく「楽府」と呼ぶようになります。

となると、同じ漢字で混乱してしまうので、日本では、両者を区別するため、便宜上、役所名を「がくふ」、詩体名を「がふ」と呼び分けています。

楽府設立の目的

漢の武帝は、大の音楽好きで知られています。

わざわざ専門に音楽を掌る官署などを設けた本当の目的は、おそらく宮廷における武帝自身の娯楽のためだったろうと思われます。

しかし、そういう理由では世に示しがつかないので、表向きには、「民情を察するため」という名目になっています。

つまり、民間に伝わる歌謡は、為政者が庶民の心情を察し、時の政治の善し悪しを判断する材料となりうる、という建前です。

後世、楽府が「諷諭の文学」と言われるゆえんはここにあります。

またこのことは、「文学は政治の道具である」という中国人の文学観を端的に示すものでもあります。

中国には、文学は政治に資するところがあってはじめて意味がある、という『詩経』以来、ずっと近代まで続いた伝統的な考え方があります。

では、楽府がどのような詩歌なのか、まず作品例を読んで大体のイメージをつかんだ上で、再び解説に戻ることにしましょう。

例として、兵役の苦しみを描いた「戦城南」と、若い男女の情愛を描いた「上邪」を読みます。

この2作は、以前、すでに note に投稿していますので、細かい注釈はそちらに譲り、ここでは、原詩と日本語訳をざっと通して読みます。

「戦城南」

「戦城南」は、戦場に打ち棄てられた兵士の屍をカラスが啄むさまを、兵士自身の独白で歌ったものです。

戰城南 死郭北

野死不葬烏可食

城南(じょうなん)に戦(たたか)い 郭北(かくほく)に死(し)す

野死(やし)して葬(ほうむ)られず 烏(からす)食(くら)う可(べ)し

――わたしは、南へ北へと駆り出されて、ついに戦死した。

死んで野ざらしになったまま葬られることなく、カラスの餌になっている。

爲我謂烏

且爲客豪

野死諒不葬

腐肉安能去子逃

我(わ)が為(ため)に烏(からす)に謂(い)え

且(しばら)く客(かく)の為(ため)に豪(な)け

野死(やし)して諒(まこと)に葬(ほうむ)られず

腐肉(ふにく)安(いず)くんぞ能(よ)く子(し)を去(す)てて逃(のが)れんや

――わたしのために、カラスたちにこう告げてくれ。

「せめてしばらくは、異郷に死んだ兵士のために号泣(=哭礼)してくれ。野ざらしのまま、きっと葬ってくれる人もいない。

死んで腐った肉が、お前たちから逃げていくことなどできないのだから。」

水深激激

蒲葦冥冥

水(みず)は深(ふか)く激激(きょうきょう)たり

蒲葦(ほい)は冥冥(めいめい)たり

――傍らを流れる川の水は深く澄みきり、

水辺には蒲や葦が鬱蒼と生い茂っている。

梟騎戰鬪死

駑馬徘徊鳴

梟騎(きょうき)は戦闘(せんとう)して死(し)し

駑馬(どば)は徘徊(はいかい)して鳴(な)く

――勇敢な騎兵は、戦闘で命を落とし、

乗り手を失った馬が、辺りをさまよい嘶(いなな)いている。

梁築室

何以南 何以北

[梁(リャン)]室(しつ)を築(きず)くに

何(なに)を以(もっ)て南(みなみ)し 何(なに)を以(もっ)て北(きた)する

――[囃子詞]城を築くのが仕事なのに、

どうして南へ北へと戦場に駆り出されていくのか。

禾黍不穫君何食

願爲忠臣安可得

禾黍(かしょ)穫(と)らずんば 君(きみ)何(なに)をか食(くら)わん

忠臣(ちゅうしん)為(た)らんと願えども 安(いず)くんぞ得(う)可(べ)けんや

――イネやキビが収穫できなくなったら、君主さまも食べる物がなくなってしまうだろうに。

忠臣たらんと願っても、戦死してしまっては、どうしてその願いが叶えられようか。

思子良臣

良臣誠可思

朝行出攻

暮不夜歸

子(きみ)の良臣(りょうしん)を思(おも)え

良臣(りょうしん)は誠(まこと)に思(おも)う可(べ)し

朝(あした)に行(ゆ)き出(い)でて攻(せ)め

暮(く)れに夜帰(やき)せず

――君主さま、善良な臣下のことをよくお考えください。

善良な臣下のことは、本当によく考えるべきなのです。

彼らは、朝に家を出て戦場に赴いたら、

夜にはもう死んで家には帰らないのですから。

「戦城南」は、戦死した兵士である「わたし」が、一人称の形で自分自身の死を語り、縷々恨み言を述べ、君主に対して戦争の不条理を切々と訴える、という奇抜な着想の詩です。

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?