【心に響く漢詩】杜牧「江南春」~霧雨に霞む江南の春景色

江南春 江南(こうなん)の春(はる)

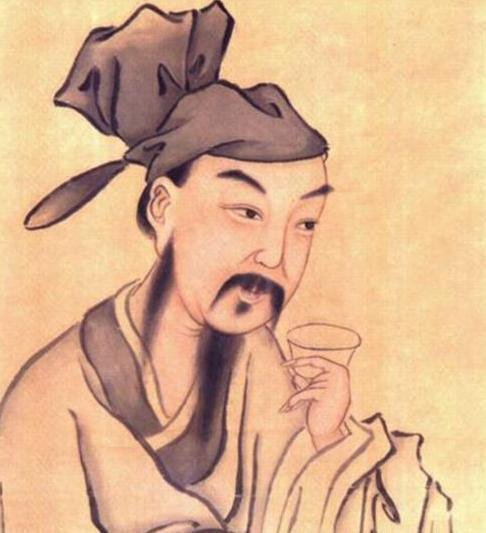

唐・杜牧(とぼく)

千里鶯啼緑映紅

水村山郭酒旗風

南朝四百八十寺

多少樓臺煙雨中

千里(せんり)鶯(うぐいす)啼(な)いて 緑(みどり)紅(くれない)に映(えい)ず

水村(すいそん) 山郭(さんかく) 酒旗(しゅき)の風(かぜ)

南朝(なんちょう) 四百八十寺(しひゃくはっしんじ)

多少(たしょう)の楼台(ろうだい) 煙雨(えんう)の中(うち)

杜牧(とぼく)(803~852)、字は牧之(ぼくし)、号は樊川(はんせん)。

晩唐を代表する詩人です。

若い頃、在任中、当時最も繁華な都会揚州(江蘇省)で妓楼に入り浸って詩を詠じたと言われています。風流才子の名を馳せた人物です。

経世の志を抱いた豪毅な論客でもあり、しばしば時の政策に対して上奏文を奉りました。

また、兵法に精通し、『孫子』の注釈書を著したりもしています。

眼病を患って退官した弟杜顗(とぎ)ら親族の世話をしながら長く地方官を歴任し、のち都長安に召されて、官は中書舎人(中書省に属し詔勅の起草を掌る官)に至りました。

杜牧の詩は、軽妙洒脱な中にも情感溢れる七言絶句が人々に愛誦されています。

とりわけこの「江南春」は、孟浩然の「春暁」と並んで、春を詠った名作として、日本でもよく知られています。

「江南」は、長江下流の地域。今の江蘇・浙江・安徽省一帯を言います。豊かな自然に恵まれた風光明媚な地方です。

千里(せんり)鶯(うぐいす)啼(な)いて 緑(みどり)紅(くれない)に映(えい)ず

水村(すいそん) 山郭(さんかく) 酒旗(しゅき)の風(かぜ)

――千里四方、ウグイスが鳴き、草木の新緑が赤い花に照り映えている。

水辺の村でも山沿いの村でも、酒屋ののぼりが春風にはためいている。

「鶯」は、コウライウグイス。日本の鶯よりも大きい鳥です。

「緑映紅」は、緑と紅が互いに引き立て合っていることを言います。漢詩では、多くの場合、「緑」は柳、「紅」は桃や杏の花を指します。

「水村」は、水辺の村。江南地方は、到る処に河川や湖、さらに運河があります。

「山郭」は、山間の村。「郭」は、城郭。中国の集落は、古くは、どこも石やレンガの壁で囲まれていました。

「酒旗」は、酒屋ののぼり。「酒」の一文字や酒の銘柄などを染め抜いて書き記し、竹竿の先につけて看板にします。

南朝(なんちょう) 四百八十寺(しひゃくはっしんじ)

多少(たしょう)の楼台(ろうだい) 煙雨(えんう)の中(うち)

――かつて南朝の時代には、四百八十もの寺院が建ち並んでいた。

たくさんの堂や塔が今もけむるような霧雨にぼんやりと霞んで見える。

「南朝」は、南北朝時代における南方の漢民族の王朝、宋・斉・梁・陳の四王朝を指します。これに呉と東晋を加えて「六朝」と言います。貴族文化が栄えた華やかな時代です。

当時は、仏教が広く信仰されていて、南朝の都の建康(今の南京)には、五百余りの寺院が建立され、十万人余りの僧侶がいたとされています。

「煙雨」は、霧雨。もや・霞などでけむる春雨を言います。

「江南春」は、のどかな江南の春景色を歌った杜牧の代表作です。

多くの寺の堂塔が霧雨の中にぼんやりと霞んで見えるさまは、まさに絵画の世界です。

「煙雨」という詩語が、とても効果的に春風景を美しくぼかしています。

そして、単に空間的・絵画的なぼかしだけでなく、時間的・歴史的なぼかしも効かせています。霧雨に霞んだ風景の中に、遠い過去の六朝時代の風景を彷彿とさせているのです。

なお、この詩では、転句の「十」を「シン」と読む習わしがあります。「十」を「ジュウ」(旧仮名遣いでは、ジフ)と入声で発音すると、近体詩の「二六対」の規則を犯すことになります。二字目の「朝」が平声ですから、ここは同じく平声でなくてはなりません。

しかも、「十」を入声で読むと、この句の下五字「四百八十寺」がすべて仄声となってしまいます。そこで、「十」のもう一つの音「シン」(平声)で読むべきだというのです。

このようなわけで、「四百八十寺」は「シヒャクハッシンジ」という特殊な読み習わしをしています。

しかし、近体詩でも規則に外れた詩はいくらでもありますから、それほどこだわる必要はないとする見方もあります。

細かいことはさておき、「春節」という言葉が表すように、中国では伝統的に旧正月が過ぎると、季節はもう春です。漢詩の世界もこの季節感に準じています。

実際に、温暖な江南地方は、1月が最も寒く、2月に入るとすでに気候が和らいできます。

春は、最も詩が多く詠まれる季節です。冬の寒さから解放されるのびやかな気持ち、大地が息を吹き返し、色とりどりの花や新緑に満ち溢れる季節感は、詩人の詩心を誘発するのでしょう。

そうした数多の春の詩の中でも、杜牧の「江南春」は、その完成度からも知名度からも、代表格と呼んでいいでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?