中国怪異小説⑬「陽羨鵞籠」~口から女を吐く書生(『続斉諧記』より)

魏晋南北朝時代、「六朝志怪」と呼ばれる怪異小説が盛行しました。

その中から、梁・呉均撰『続斉諧記』に収められている「陽羨鵞籠」の話を読みます。

陽羨(江蘇省)の許彦が綏安の山道を歩いていると、年のころ十七、八歳の書生に出会った。

書生は道端で横になっていて、「足が痛い」と言って、ガチョウの籠に乗せてくれと頼んできた。

許彦は冗談だと思ったが、書生はいつの間にか籠の中に入っていた。

籠が大きくなったわけではなく、書生が小さくなったわけでもない。

書生は二羽のガチョウと並んで坐り、ガチョウも驚く様子がなかった。

許彦が背負っている籠が重くなることもなかった。

許彦はそのまま先へ進み、樹の下で休憩した。

すると書生が籠から出てきて、許彦に向かって言った、

「貴方をおもてなししたいのですが」

許彦が「それはありがたい」と言うと、書生は口から銅の箱を吐き出した。

箱の中から次々に料理を取り出すと、辺りが山海の珍味で埋め尽くされた。

器や皿はすべて銅製で、盛られたご馳走は見たことのないものばかり。

どれもいい香りがして美味しそうだった。

しばらく酒杯を交わした後、書生が許彦に向って言った、

「さきほどから女を一人連れてきています。いま、ちょっとここに招きたいのですが」

許彦が「どうぞ」と言うと、書生は口から少女を一人吐き出した。

年は十五、六歳ほど、華やかな装いで、容貌は比類なく美しかった。

少女も座に着いて宴に加わった。

まもなく、書生は酔って眠ってしまった。

すると、少女は許彦に言った、

「この人の妻になっていますけど、本当は怨んでいるんです。さきほどからこっそり男を一人連れています。この人が眠っている間、ちょっと呼びますから、どうか黙っていてくださいね」

許彦が「よろしい」と言うと、少女は口から若い男を一人吐き出した。

二十三、四歳ぐらいで、賢そうな美男子だった。

若い男は、許彦に時候の挨拶をした。

やがて、寝ていた書生が目を覚ましそうになった。

少女は、口から錦の屏風を吐いて、書生から見えないようにした。

すると、書生が少女を自分の方に引っ張り込んで、二人は一緒に寝た。

少女がいなくなると、若い男が許彦に向かって言った、

「この女に好意は持っていますけど、それほど惚れているわけではないんですよ。さきほどからこっそり女を一人連れてきています。いまちょっと会いたいので、どうか内緒にしてくださいよ」

許彦が「わかった」と言うと、若い男もまた口から二十歳ほどの女性を一人吐き出した。

三人は一緒に酒を酌み交わし、長い間、談笑した。

書生の身動きする音を聞いて、若い男が言った、

「二人とも目を覚ましたようです」

そして、自分が吐き出した女性を口の中にしまった。

まもなく、書生のところで寝ていた少女が出てきた。

少女は許彦に「あの人が起きそうです」と言って、自分が吐き出した若い男を呑み込み、許彦と向き合って坐った。

その後、書生が起きてきて、許彦に言った、

「ちょっとだけ寝るつもりが、つい長くなりました。独りきりでつまらなかったでしょう。日も暮れましたので、おいとまいたします」

そう言うと、少女を呑み込み、器や皿をみな口の中に入れた。

そして、幅二尺ほどの大きな銅盤を許彦に残し、別れを告げて言った、

「何も差し上げられる物がありませんが、これを記念にどうぞ」

許彦は、太元年間、蘭台令史(宮廷の文書管理官)となり、この銅盤を侍中の張散に贈った。

張散がその銘文を見ると、「永平三年作」と刻まれていた。

ちょっとややこしい話ですので、簡単に整理すると、

● 書生が口から少女(書生の妻)を吐き出す。

● 書生が酔って眠ると、少女が口から若い男(少女の愛人)を吐き出す。

● 書生と少女が寝ると、若い男が口から女性(若い男の恋人)を吐き出す。

● 書生と少女が目覚めると、若い男が女性を呑み込む。

● 少女が若い男を呑み込み、書生が少女を呑み込む。

というように、「入れ子構造」になっています。

陽羨の許彦は、この奇妙な出来事の目撃者です。

彼の目の前で、空間・時間共に異常な現象が起きていました。

空間に関しては、人がガチョウの籠に入ったり、人の口から人が出てきたりしています。

これは、大きい物が小さく縮んだのではなく、大きい物が大きいまま小さい物の中に入る、という発想です。

古代中国では、「桃花源記」「枕中記」「南柯太守伝」など、洞中天や壺中天の構造になっている物語が数多くあります。

こうした発想は、中国のみならず、「アラジンと魔法のランプ」「打ち出の小槌」「ドラえもんの四次元ポケット」など、身近にもたくさん例が見つかります。

時間に関しては、東晋の太元年間は西暦376年から396年まで、後漢の永平三年は西暦60年ですから、許彦は張散に約三百年前の銅盤を贈ったことになります。

古い物(骨董品)を贈ったというわけではなく、わざわざ年代に言及しているのですから、三百年間のタイムスリップが起きていたと解釈するのが妥当でしょう。

こうした時間のズレは、仙界や天界など別世界を語る民話や小説にしばしば見られるモチーフです。

「陽羨鵞籠」の話は、魯迅が『中国小説史略』の中で紹介しています。

「六朝之鬼神志怪書」の章で「陽羨鵞籠」の話を引用して、このような幻想的な物語は、中国固有のものではなく、印度伝来のものであろう、と指摘しています。

そして、仏教の経典『旧雑譬喩経』から、次のような話を引いています。

バラモンが術を使って壺を吐き出す。壺の中には女がいて、バラモンが寝てしまうと、女は壺を吐き出す。その中には男がいて、男と女は一緒に寝る。バラモンが目を覚ますと、順に壺を呑み込んで、最後にバラモンは杖をついて立ち去る。

「陽羨鵞籠」の話とまったく同じプロットで、呉均がこれを元に書いたことは明らかです。

後世、清代に至って、この話は「鵞籠書生」と題する古典演劇に改編されています。

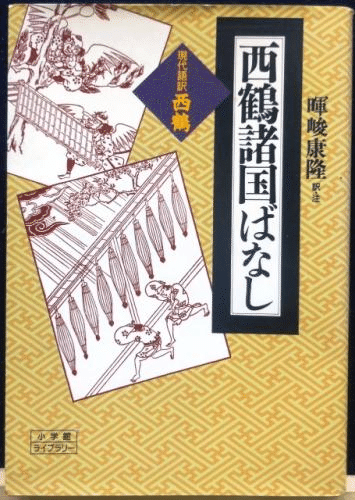

また、日本にも伝来して、江戸時代、井原西鶴が『西鶴諸国ばなし』の中で「残る物とて金の鍋」と題して翻案しています。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?