中国古典インターネット講義【第2回】『楚辞』~憂国の詩人屈原とシャーマニズム

皆さん、こんにちは!

さて、講義に入る前に、

【お詫びと訂正】

当初「オンライン講義」と題したため、「時間指定でリアルタイムの講義を動画配信するコンテンツ」との誤解を与えてしまったかもしれません。

通常と同じ投稿記事を「オンライン風に書く」という意図でしたが、軽率なネーミングでご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。

また、講義の中には、文学以外に歴史や思想も含まれますので、このことも合わせて、以下のようにタイトルを訂正させていただきます。

(旧)中国古典文学オンライン講義

(新)中国古典インターネット講義

ということで、たいへん申し訳ございませんでした。

さて、気を取り直して、

今日は、第2回です。

今回は、『楚辞』についてお話ししたいと思います。

『詩経(しきょう)』と『楚辞(そじ)』は、中国古代文学の双璧です。

『詩経』が北の横綱なら、『楚辞』は南の横綱といったところで、『楚辞』は『詩経』と並んで、中国古代文学の最も重要な作品群の一つです。

ところが、にもかかわらず、日本では、『楚辞』が漢詩・漢文の教材として取り上げられることは、ほとんどありません。

なぜなのか?

と考えてみると、それは、「難しい」からなのでしょう。

『楚辞』は、言葉が難解であるばかりでなく、背景の宗教文化が非常に特殊で、まだよくわかっていない点が多いのです。

要は、難解性、特殊性のゆえに敬遠される、ということなのでしょう。

さて、今日は、よくわかっていないことをよくわかっていない人間がお話しするので、聴いている皆さんもよくわからないかもしれません。

眉に唾つけながら聴いてください。

『楚辞』誕生の背景

『楚辞』の成立

『楚辞』の成立は、戦国時代後期、西暦で言えば、紀元前4世紀から紀元前3世紀頃と推定されています。

『詩経』の成立から、およそ200~300年後ということになります。

当時、南方の長江(揚子江)流域の楚の国では、北方の中原(ちゅうげん)諸国とは異なる独自の文化を発展させていました。

「中原」は、漢民族文化の発祥地とされる黄河中流域を中心とする地域(今の陝西省一帯)を指します。『詩経』が誕生した場所です。

一方、『楚辞』が誕生した楚の国は、長江の中流域を中心とする国(今の湖南省・湖北省一帯)です。都は郢 (えい)(今の湖北省荊州市)に置かれていました。

中国人は、自らの民族文化の中心を「中華」と称していました。

「中華」は、地理的にはすなわち中原の地です。

そして、「中華」の文化的薫陶が及ばない周辺の異民族を「東夷(とうい)・西戎(せいじゅう)・北狄(ほくてき)・南蛮(なんばん)」と呼んで蔑んでいました。

「夷・戎・狄・蛮」の漢字が示すとおり、中国人は周辺の民族をそもそも人間扱いしていませんでした。

楚の国は、この中華思想の枠組みでは「南蛮」に当たります。

中原が文化の中心とされていた当時、楚の国は、南の果ての未開の地と認識されていました。

かの孟子(もうし)は、楚の思想家許行(きょこう)のことを「南蛮鴃舌 (げきぜつ) の人」と呼んだことがあります。

「鴃舌」はモズの鳴き声。つまり、わけのわからない言葉をしゃべる野蛮人と侮辱したわけです。

ともあれ、『楚辞』が生まれた楚の国は、長い間、文化的に劣った国とみなされてきたのです。

長江文明

ところが、近年の考古学的発見で、長江流域には古くから高度な文明が存在していたことがわかってきました。

1986年、四川省広漢市で発見された「三星堆(さんせいたい)遺跡」は、3000年~5000年前の文明であると推定されています。

そうであるとすると、黄河文明より古い文明ということになります。

三星堆遺跡からは、目が突出した異様な仮面、金箔の人頭像、巨人の立像など、青銅製の造形物が数多く出土しています。

これらの鋳造技術からも、黄河文明に匹敵する長江文明が存在したことを証明しています。

↓↓↓ 三星堆遺跡発掘現場公開のニュース (2022年7月29日)

『楚辞』の作者・作品

「楚辞」とは

さて、そもそも「楚辞」とは何を指すのでしょうか。

「楚辞」は、通常は、戦国時代の楚の屈原(くつげん)・宋玉(そうぎょく)らによる詩を指します。

広くは、またそのスタイルを用いて漢代に作られたものも含めます。

後漢・王逸の『楚辞章句』(全十七巻)が「楚辞」の最も古い注釈書ですが、実質上、この書に収録されている作品を『楚辞』と呼んでいます。

以下が、その一覧です。

▼屈原の作:

「離騒(りそう)」「九歌(きゅうか)」「天問(てんもん)」「九章(きゅうしょう)」「遠遊(えんゆう)」「卜居(ぼくきょ)」「漁父(ぎょほ)」の7作25篇

▼宋玉の作:「九弁(きゅうべん)」と「招魂(しょうこん)」の2篇

▼屈原あるいは景差(けいさ)の作:「大招(たいしょう)」1篇

▼漢人の諸作

但し、研究者の説によれば、「遠遊」「卜居」「漁父」の3篇は、屈原のものではなく後人の作、「大招」は、秦末の作であろうとされています。

また、「招魂」は、『史記』の記載によれば、屈原の作となっています。

のち、南宋の朱熹が『楚辞集註(そじしっちゅう)』を著し、新たな解釈を加え、詳細な注釈を施しています。

屈原

官僚としての屈原

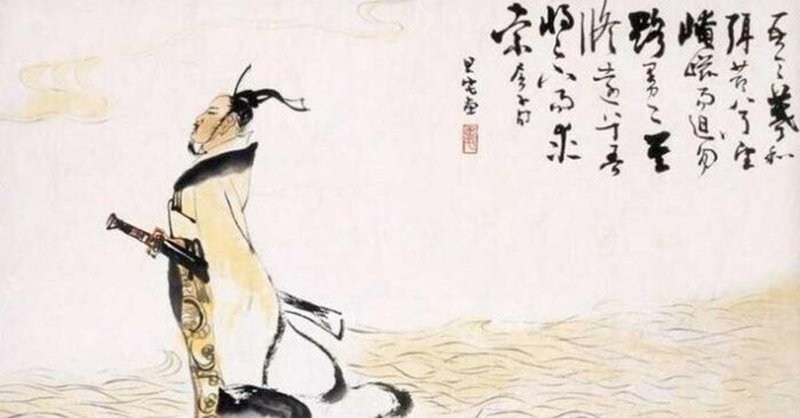

屈原(前343~前277)は、『楚辞』文学を代表する詩人です。

名は平、字は原。戦国時代末期の人です。

屈原の経歴は、司馬遷『史記』の「屈原列伝」に詳しく見られます。

屈原は、楚の王族の出身で、二十代の若さで懐王(かいおう)の左徒(さと)(王を諫める側近の高官)となりました。

博覧強記で、古今の治乱に明るく、文章に長けていました。

初めは、懐王から厚い信任を受けていたのですが、後に、その才を妬む政敵の讒言に遭い、懐王に疎んじられ、左徒を免職されて、三閭大夫(さんりょたいふ)となります。

三閭大夫は、楚の王族の支族である屈氏・景氏・昭氏の一族を管理する長官です。

屈原は、外交面では、強国秦に対抗して諸国が同盟を結ぶ「合縦(がっしょう)」策を主張していました。

しかし、楚の旧勢力は、秦に従属する「連衡(れんこう)」策をとり、この保守派(事なかれ主義派)が主導権を握っていたため、朝廷で屈原の意見が聞き入れられることはありませんでした。

やがて、秦の圧力が増し、策略(縁組みをしようという嘘)に落ちて秦の領地に入った懐王は、拘禁されて客死します。

その後、頃襄王(けいじょうおう)が即位すると、宰相の子蘭(しらん)(頃襄王の弟)と対立して怒りを買い、再び讒言に遭い、江南の地に追放されます。

政争に敗れて、憂愁と憤悶のうちに放浪を続け、ついに汨羅(べきら)(今の湖南省を流れる湘江の支流)の淵に身を投げます。

詩人としての屈原

中国における屈原の評価は、絶大で揺るぎないものがあります。

それは、まず何と言っても「中国最初の詩人」であるからです。

『詩経』は民間歌謡ですから、集体の作品群であって、個々の詩は、詠み人知らずです。

ですから、個人の詩人としては、屈原が歴代最初になります。

また、「愛国詩人」「憂国の詩人」などと称され、高潔・正義・忠誠を象徴する人物として敬慕されています。

これは、君主に忠実に仕え、国を守るために尽力し、その国から追放されてもなお国の行く末を憂えたという、政治家としての経歴から来る評価です。

ちなみに、「騒人墨客(そうじんぼっかく)」という言葉があります。

詩文を作ったり書画を嗜んだりする風流な文人のことをいいますが、ここの「騒」は、屈原の代表作「離騒」に由来します。

つまり、屈原は、まさに詩人の代表格の存在というわけです。

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?