小説『エミリーキャット』第20章・アンダー・ザ・ローズ

ひた走るタクシーの中、いつの間にか彩は眠っていた。

夢の中で月の光に洗われた小さな頭部が蜜色に照り映え、まるで月輪(げつりん)を被ったかのように見える幼い少女の髪を、夢の中で彩はぼんやりと見とれた。

ほんのりへイゼルブラウンを帯びた明るい真砂(まさご)色の長い髪を、異国の

の少女がその淡い髪裾(かみすそ)をなびかせ、笑いながらあの森を駆けてゆく。

ペール・ピンクのテディベアを抱いて、少女はまるで彩を誘うように何度も笑顔で後ろを振り返りながら、森の奥へ奥へと駆けてゆく。

彼女の着る白いタフタのドレスのようなワンピースが、昏(くら)い森の中で浮かび上がるように真珠色に輝く。

少女がまるで飛び石の上を飛んで跳(は)ねるかのような移動をするたび、

その燐光(りんこう)の余韻が尾を引くように、もと少女が居た場所に、じんわりと残るその美しさに彩は夢の中で眩惑された。

その光の帯を縦横無尽に闇の中に残しながら移動する少女は、さながら螢のようだった。

走る少女の、か細い人形のような脚までもが、内側からネオンのような蒼白い光りを放つ。

少女が上(うわ)向きながらその小さな頭を左右に振ると、彩絹(あやぎぬ)のようなサンディ・ブロンドの髪が、宙に向かってまるで水中に居るかのように、スローモーションで大きく煙るように波打つ。

その様子は小さくとも充分に麗しい水鳥が水浴びをする姿を彷彿とさせた。

水鳥が河の浅瀬で身体を震わせ、周りに砕氷(さいひょう)のように光る水滴を辺り一面、綺羅(きら)らかに乱舞させる姿を、彩は少女に思わず重ねて見た。

夜の帳(とばり)の中へと少女は長い髪を振り乱すことによって、まるで砂金のような光の粒子を荒々しくも優美に、愛くるしくも艶冶(えんや)

に、撒き散らしているかのように見えた。

小妖精は走りながら幾度も見る者の心がとろけてしまいそうな笑顔を見せていたが、やがて立ち止まり無言でその小さな手をかざし森の奥をそっと指差した。

少女が指差した方角を見ると、その奥はあのタクシーの中からさっき見たばかりの、高い白壁に囲まれ

菠薐草(ほうれんそう)のような濃緑色のペンキで塗られた居丈高な木製の両開きの扉が閉ざされた、彩が『まるで要塞(ようさい)のよう』と言った不思議な一角が在った。

そこいら一帯の木々は過去に断ち払いでもしたのであろうか、

要塞の周辺はやや広く、草地も深くなく、人工的に整然としている。

要塞の門の両脇を挟むように、背の高い、うねりながらも真っ直ぐ天を突き刺すかのような樹が二本、厳めしい門兵のようにそそり立ち、彩は特別植物の種類に詳しくはなかったが、その樹にはふと見覚えがあると思った。

それはゴッホの絵によく出てくる、あの糸杉である。

糸杉は中世から二十世紀初頭まで、特に棺を造る木材として使われており、ギリシャ神話のキュパリッソスと彼が心から愛し、慈しんでいた鹿に対して起きてしまった不慮の事故である悲劇と共に、欧州では愛や悲願、

そしてその悲しみを現す姿、

愛と悲しみと祈りの化身、

すなわち『死』の象徴であることを彩は美術書にてよく知っていた。

糸杉は吹いてきた一陣の風に揺らぎ、月の光りが当たる白壁やその要塞の内側にあるやはり白亜の建物の壁にもその木々の揺らぎがザワザワという音と共に濃い陰となって映り、彩は言い知れぬ不穏な波に飲まれそうな気持ちになった。

少女をふと見ると、月光を浴びて金茶と薄金色の光沢がグラデーションとなって髪の表面を流れるサテンのような髪は、いつの間にか蒼光(あおびか)りする鴉(からす)の濡れ羽色へと豹変していた。

着ている白いワンピースまでもが喪服のような漆黒のワンピースになっていた。

抱いていたはずのピンクのテディベアは消え、彼女はいつの間にか汐垂(しおた)れたようにドライフラワーになりかかってしまっている白い貧しい薔薇の花束を、小さな手の甲が蒼白になるまできつく握り絞めていた。

少女は山梔子(くちなし)のような白い貌(かお)で片目は半貴石のように薄碧く、

片目は紅茶が檸檬(レモン)で薄まり、明るんだような茶色で、

まるで猫のような左右、色違いの瞳であった。

少女はその珍しい瞳で、じっと彩を見つめた。

彩はそのまるで弓を引き絞るかような強い視線を、自分に向かって挑むように投げかけてくる無言の少女に、鈍い不安を感じながらも優しく尋ねた。

『どうしたの?大丈夫?』

すると少女はこう答えた。

その言葉は実に不思議な言葉だった。

ちゃんと伝わる言葉なのだが、それは言語として話す通常の言葉では無かった。

確実に音声であると同時に、それらは強烈な不安感と眩暈(めまい)がするほどの孤独とを表す『色』として、彩の脳裡と

心の中とに、まるで電飾を見た直後に

目を閉じると見える、あの残像が更には曖昧模糊とした万華鏡となり、規則性を保った回転をしながら、

またその複数の円舞がクルクルと互いを離れ、またクルクルと同じ軌道に1ミリの狂いも無く正確に戻りながら再び集い、彩の胸の内へそれらが花束のように1つに結束されて到達した瞬間、鮮やかな花のように、扉のように、胸骨のように赤く、黄色く、蒼く、白く、全ての色で1つとなり同時に花開いた。

それらの不思議な言葉は夢の中で、彩の心身の奥深くへと沁みるような形で伝わってきた。

それは日本語でも異国の言葉でもない、

音声と色として彩の内部に震える波動を伴いながら、その不思議なアルファウェーブはコミュニケーションというよりは交感や体感へのツールとして少女から彩の目や耳へと伝播し、

それらは言葉でないにも関わらず、

夢の中で彩は少女のメッセージを

ごく当然のように受け取り、理解し、『言葉でない言葉』をなんの不自然も無く捉えて認識することが出来た。

然し残念ながらその内容は戦慄(せんりつ)

を覚える以外の何物でもなかった。

何故なら少女は『言葉の無い言葉』でこう伝えてきたのだった。

『私があの人を殺してパパ達がここへ埋めたの、

だからあの人は薔薇の花園で眠っているわ。』

『…えっ?』

彩は凍りついたように動けなくなった。

その時、彩は急に少女のさながら千年もの時空を越えて、宇宙の底を見てきてしまった者だけが見せるような、その深い哀しみの色を瞳の奥に火灯(ひとも)すように一瞬、瞬(またた)かせるのを見た。

それはまるで蝶が蒼光(あおびか)りする妖艶な羽根をゆったりと睡(ねむ)たげに閉じた次の瞬間、

紳士もののジャンプ傘のように鋭く音を立てて一瞬にして開く、その羽ばたきが少女の幼い瞳の奥で閃(ひらめ)くように起こるかのようだった。

そしてその閃光と共に少女の瞳に激しい怒(いか)りと、深過ぎる悲しみとが同居し、まるで名の知れぬ惑星のようにそれらは澄んだ瞳の奥で『小さな死』となって爆発した。

と、同時にそれらは次の瞬間、一気に液体窒素(ちっそ)に触れたかの如く、たちまち

凍りついたように鎮静化してしまった。

まるで絶望し切ってしまった人が、二度と心を開かなくなってしまったかのように…。

本当のことを何も知らない人達が解ったような気になって孤絶の淵に独り取り残し、拒絶し、打ち棄てた命がやがて力尽きるかのように、

星屑のひとつが、いつの間にか消滅してしまうかのように、

誰からも知られず惜しまれず、発信し続けていたSOSすらなんの意味も持たないまま、やがて宙(そら)の藻屑となる孤独な宇宙飛行士の泪(なみだ)のように。

それらにも似て急に年老いてしまったかのような深い孤独と心痛とを、

たたえた碧(あお)い右の瞳から、血の涙が一条(ひとすじ)そのあどけない頬を流れ伝うのを見て、彩は怖気立(おぞけだ)った。

『お願いよ、誰にも言わないで、

このことは絶対に秘密よ、

だって私、そんなつもりはなかったの…』

と少女は人形のように揃い過ぎた濃く長い睫毛を、黒々とした蝶の羽根のように臥せた次の瞬間、急に彩をその睫毛で掬(すく)い上げるようにして見つめ返した。

そしてもう一方の琥珀色の眼からも血の涙を流した。

『秘密よ、秘密にしてね、

誰にも決っして言っては駄目、

もし言ったら…』

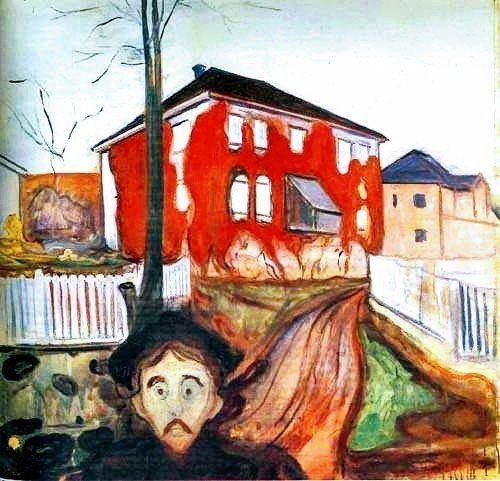

すると少女の心に呼応するかのように森の木々がざわめき、犇(ひし)めき、まるで森全体が慟哭(どうこく)しているかのようになった。

気づくと要塞の壁の上縁(うわべり)からも、地面に向かって血が、

さながら蝋燭の蝋のように鎮(しず)かに溶けるように伝い落ち、滴(したた)り始め、やがて

白墨(はくぼく)のように憂鬱な白さを見せる壁全体を、分厚い赤の被膜(ひまく)で瞬時に包み込んだ。

血のカーテンは色鮮やかに白壁を舐めるように過(よぎ)り、壁全体を盛り上がるような勢いで覆い隠しながらも、

止めどなくあふれ、その上を更に、とうとうと流れ続けた。

彩はそこから目を離したくとも離すことすら出来ずに否応無く、凝視し続けることしか出来ない。

そしてついに、白い壁はそんな無力な彩に見守られながら、赤い液状のエナメルの、豊潤な光沢に生き生きと隆起する滝の表面と化してしまった。

最初、純烈な赤であったその血は、やがて徐々にまるで女の月のものを思わせる、深い赤朽ち葉のような色となってゆき彩は声にならない悲鳴を上げていた。

彩の白いハイヒールを履く足元にまでそれは、そよぐように揺らぎながら流砂のように、あるいは、か細い砂漠の中を伝う蛇のように、Sの字を描きながらゆっくりと狙い澄ますかのように流れ寄ってきた。

やがて血の流砂は彩の足元を覆い尽くし、白いハイヒールの中にまで、サラサラという砂のような音を立てながら入り込んできた。

やがて足首までさながら経血の川の流れにすっかり浸(つか)ってしまっているかのような状態と化した彩は、凍りついたように身動き一つ取れなくなってしまっていた。

彩は心の中で悲鳴を上げてはいるのだが実際には声が出ない。

少女のほうを助けを求めるように見たが、少女はただ悲しげな瞳から血の涙を流すばかりだ。

やがて少女は囁くような声でこう言った。

『ただ愛されたかっただけなのに』

『…』

『貴女は私を愛してくれる?』

彩は頬を打たれたような驚きで慄然(りつぜん)と少女を見ると、少女は全身自分の流した涙で白い小さな貌(かお)中、血塗れとなっているのにまるで天使のような清らかで愛くるしい微笑みを浮かべてこう言った。

『わたしの彩、大好きよ』

とその稚(いと)けない童女の声は、いつの間にか大人の女の声に変わっていた。

そしてその声が終わりに近づくにつれ、黒い汚水が溢れ、滴(したた)り落ちるようなトーンに変わり、その声はもはや少女でも女でもなく男でもない。

性別など無い闇夜の奥から絞り出された、どうしようもなく恐ろしい声と化していた。

『わたしは貴女をずっと待っていたのよ、

何年も何年も気が遠くなるほどに』

すると少女の背後、遥か彼方の雲間から射す円錐形の光の中から白っぽい鳩(はと)のような鳥が忽然(こつぜん)と、ブーメランのように現れた。

たゆたうようにゆったりと飛んでくるにつれ、徐々にそれは白っぽくもなく鳩でもない、

非常に大きい、見るからに不敵な鴉(からす)であることが解った。

鈍(にび)色の空には、淡い銀灰色(ぎんかいしょく)の雲が低く、分厚く垂れ籠め、まるで嵐が近いような不穏な空模様だった。

その雲間から陰気な駅の地下通路にでも在りそうな、蒼白いネオン管がところどころ

風に揺れる蜘蛛の巣をぶら下げ、

埃で煤(すす)けたどこか無機質な感じを漂わせながら、

何本も灰色の雲の下に沿うように、真っ直ぐ並列して下がり、白々とその安っぽい光を放っていた。

ぐわんぐわんぐわんと原因の解らない不穏で狂った機械のような音を頻(しき)りに立てながら、その灯りはまるで痙攣(けいれん)するかのような不安定な明滅を繰り返していた。

鴉はその暗鬱で五月蝿(うるさ)い灯りの下を、

さっくりと切るように、まるで影法師のように飛んで来る。

やがて鴉は少女の小さな頭をすれすれに、まるで水面をかすめて低空滑降するかのような様子を見せて、然し少女には触れることなくそのまま飛び過ぎた。

そして今度は彩に向かって鷹揚(おうよう)でありながらもどこか優雅に、そして真っ直ぐにスローモーションで飛んできた。

鴉は彩の中を強い羽ばたきの音と共に急に光の速度で透過するように、突き抜けると、聴き覚えのあるやや低い暖かみのある女の声でこう言った。

『open your eyes』

彩ははっとして目覚めた。

また降ってきた霧雨に向けて、車中はカッチカッチカッチとワイパーの音が虚ろに鳴っていた。

彩は額ににじんだ汗をそっとバッグから取り出したハンカチで押さえた。

『大丈夫かぁ?オネエチャン、

おっかねぇ夢でも見たんだべ?』

『え?…ええ…』

彩はタクシーの中にまだ居る自分を認識して、‘’まだわたしは夢を見ているんだわ''と思った。

『これは夢じゃないって言ってもオネエチャンは信じねえだろうな、

だが今オネエチャンが見た悪夢は本当に夢だから気にしなくても大丈夫だ、まぁそうは言っても気になるのが人情ってもんだわな?

そんなにおっかない夢見たんじゃな?』

『運転手さんも見たの?私の夢』『いんやぁ、おら紳士だもの、

人の夢に立ち入るような失礼な真似しねぇよ、ただ…』

『ただ?』

『だいたい察しはつくべさ、

あのオネエチャンが要塞(ようさい)って言った場所の前さ、おら達

さっき

通ったべ?

だからだぁ…

悪夢を見たのは、

あそこの毒気に充(あ)てられたんだべ、

おらはもう慣れっこだしどうもねぇが、オネエチャンは初めてだから、まだ免疫が無かったんだなぁきっと、

いきなりあそこの黒い洗礼、無理矢理受けちまったもんなぁ、

オネエチャンなんか、なぁんも関係ねぇのに可哀想なこって、

でもせいぜいあそこが奮(ふる)う力ってのも、その程度のもんだから、そんなに危ぶむほどのもんじゃねぇよ、

夢は夢だ、

あんなのが見せる夢なんて本当は、蝶の羽根のように脆(もろ)いもんよ、

気にするこたねぇ、

オネエチャンの大切な現実の私生活にまで手なんか出せやしねえんだから、さぁもう悪夢もこれで終わりだ、大丈夫だから、

そう怯えなさんなって。』

"蝶の羽根のように脆い''と比喩した運転手の言葉を、痺(しび)れたような頭の隅(すみ)で敢えて聴き流しながら彩は言った。

『…あそこは…あの要塞みたいって言った場所は…一体なんなの?』

『…だからそれはおらには言えねぇんだぁ』

と言いながら運転手は背広の内ポケットからカセットテープを取り出すと、再び車のカセットデッキに差し込もうとして、彩は今までのことを全部忘れたように思わず叫んだ。

『まだあったの?一体そこにどれだけそんな古いカセットテープなんか隠してるのよ?

ドラえもんのポケットじゃあるまいし!

駄目よ、駄目、駄目、

''舟唄"は禁止です!』

『やっぱ駄目か、次はいけるかな?って思ったんだが、オネエチャン演歌のよさが解らないだなんて人生、損してるとおらは思うんだがなぁ』

『はいはい解ったわ、運転手さんが演歌党なことはよく解ったけど、

ごめんなさい、私が家につくまでは、

この夢は私の夢なんだから、

私の趣味に合わせていただくわ、

とにかく船唄はダメ、演歌はダァメ』

『めんこい顔して意地悪だなぁオネエチャンは、』

とカセットに向かい大きく口を開けた運転手に向かって『食べるのもやめてねサンドイッチじゃないんだから』

『解りましたよ、おお、おっかねぇ…お嫁に行けなくなっちゃいますよぅ?』

彩は静かに上半身を起こし運転席に身を寄せると、ニッコリと微笑んで、こう言った。

『なんですって?』

『柳眉(りゅうび)を逆立てるとは、こういう図を言うんだべな?

おら、

これからの人生後学の為にちゃんとよく見ておこう』

と運転手はバックミラーを彩に向けてぐいと反らした。

『柳眉を…なに?』

と彩は怪訝(けげん)な顔をした。

『逆立てる、

美人さんが怒った顔をそう云って詩的に表していたんだよ、昔の人はロマンチックだべ?』

彩は音を立てて革張りのシートに深く凭(もた)れ掛かると、鼻を鳴らすように嗤ってこう言った。

『またぁ、美人なんかじゃないわ、私、見た目も中身も凡庸というか…そうね、平凡は悪いことじゃないけれど、

きっとそれとはまた違うのよ、

私はもっと中途半端なの…

悪質な、というか、かといって本当に『邪悪』というわけではないんだけれど、でも善良ではないわ、

多かれ少なかれ人間なんてみんなそう、とかいうレベルの問題じゃなくて…

どう言ったらいいのかしら、

見た目だけの話を言ってるんじゃないの、なんていえばいいのかしら?つまりそのう…』

と彩は適切な言葉を探そうと考えを巡らせたが、とても説明出来ないと諦めてこう言った。

『…とにかく…まぁ…美人でないことは確かね…』

本当に言いたかったことが言えなかった為に、そう言いながらも彩は不機嫌そうだった。

然し運転手は彩の言葉はまるで聴こえなかったかのように暢気(のんき)だった。

『いんやぁ、なかなかどうしてべっぴんさんだべな、

怒るとますます美人に見えるんだから、綺麗な女の人ってのは不思議だな、

美人かそうでないかは、怒った顔を見りゃ解るってなんかの本で読んだがね、笑顔は誰でもなんとなく愛嬌がある、泣いた顔も女の人はそれなりに男の心を動かすよ、

だけど怒った顔で心動かせられるのは美しい人だけなんだってさ、

無論ほんのり怒るくらいであっては欲しいがね、

怒り過ぎて花瓶で頭かち割られたら、たまったもんじゃねぇからな』

と笑った後で運転手は急に深刻な声でまるで諭(さと)すようにこう言った。

『あの夢はな、

エミリーさんが見せた夢じゃねぇから、エミリーさんを悪く思っちゃいけねぇよ?』

『あら、そんなこと思わないわ、

ただ今夜は悪夢はもう見ないと安心していたから予想外でショックだったの、何しろちょっと恐ろし過ぎたわ、あんな夢はもう二度と見たくない。』

と彩は思い出すように身震いをして言った。

『大丈夫、今夜うちへ帰って寝床についたら、今度こそ彩ちゃんは天使が見るよな、そりゃあ素敵な優しぃい夢が見れっから』

『そうなの?嬉しいわ』

彩は自分を“オネエチャン‘’ではなく運転手がきちんと名前で呼んでくれたのが嬉しかった。

『だからさっきの悪夢はエミリーさんの名誉の為にも忘れてあげたほうがいいんだ、

忘れるったってなかなか忘れにくいだろうがね、

でもあれはエミリーさんを苦しめて悲しませる者が見せた悪夢なんだから、エミリーさんは無関係だ。』

『解ったわ、

でも私、夢の中で夢を見たのね、

これって胡蝶の夢どころじゃない感じ、』

『胡蝶の夢かぁ、ロマンチックな

ことを言うなぁ女性ってのは、

まぁもうすぐ家路だぁ、

家に着くまで夢みたいに現実の世界、

この街でじっくり見て帰るといいさ、ほんの十分か十五分だがね、

だがそれはあの森の中のように美しいものばかりじゃないが、ここが彩ちゃんの生きる世界だもんな』

丑三つ時を過ぎて夜明け近いはずなのに街はまださながら夜の7時、8時のような賑わいで人々は沢山、

そぞろ歩いていた。

『変ねぇ、こんな時間に何か特別な訓練かパレードでもあるのかしら?

どうしてこんな深夜に老若男女、

沢山歩いているのか不思議だわ』

『今、車の窓から見える外の世界は時間軸が変わっていて、彩ちゃんが見てる光景は実際には今日の昼間から夕刻過ぎ辺りに、全部起きたことなんだ、』

『じゃこれって"今''じゃないの??』

『そう、彩ちゃんが今、車の窓から見てることは全て過去、』

『過去…私、''今日の過去"をたった今、見ているってわけね』

『でも過去から学ぶこともあるんだからよぉく見といたほうが若いオネエチャンにとっちゃきっと後(のち)の人生の勉強にもなんべ』

その家路につくまでの僅か10分間、彩は真(まこと

)に奇妙奇天烈(きてれつ)な人間観察をすることになるとは、その時はまだ思ってもいなかった。

(To be continued…)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?