【秋田県男鹿市】北の日本海を望む水族館 男鹿水族館GAO

北東北にある水族館といえば岩手県久慈市のもぐらんぴあや青森市の浅虫水族館があるほか、青森県八戸市の水産科学館マリエントや岩手県宮古市の県立水産科学館も近い役割を果たしている。

そして秋田県にあるのは男鹿水族館GAO。

北東北の水族館としては現在唯一JAZA (日本動物園水族館協会) に加盟している。

この水族館があるのはなまはげで有名な男鹿半島の先端。男鹿市の中心市街地からは離れているが、男鹿温泉郷からは自家用車で10分程度の場所だ。

男鹿半島・大潟ジオパーク、そして男鹿国定公園の一部であるこのエリアは荒々しい奇岩と日本海を望む絶景も楽しめるスポットなのだが、この日の日本海は荒れ模様だった。

東映のオープニングみたいになっている。

ちなみにあれは日本海ではなく千葉県の犬吠岬らしい。

いつか現物を見てみたい

当然この日は封鎖されていた

荒れ狂う日本海もなかなかに見応えがあり、しばらく見てしまっていた。

しかし今回の目的は水族館だ。

入り口から入り、順路に従って進む途中の通路に「秋田犬のアキタが秋田県を回って魅力を発信する」というストーリーの観光プロモーションポスターシリーズ「行け、行け、アキタ。」のポスターが貼られている。

最初にあるのは男鹿の海を紹介するコーナーだ。

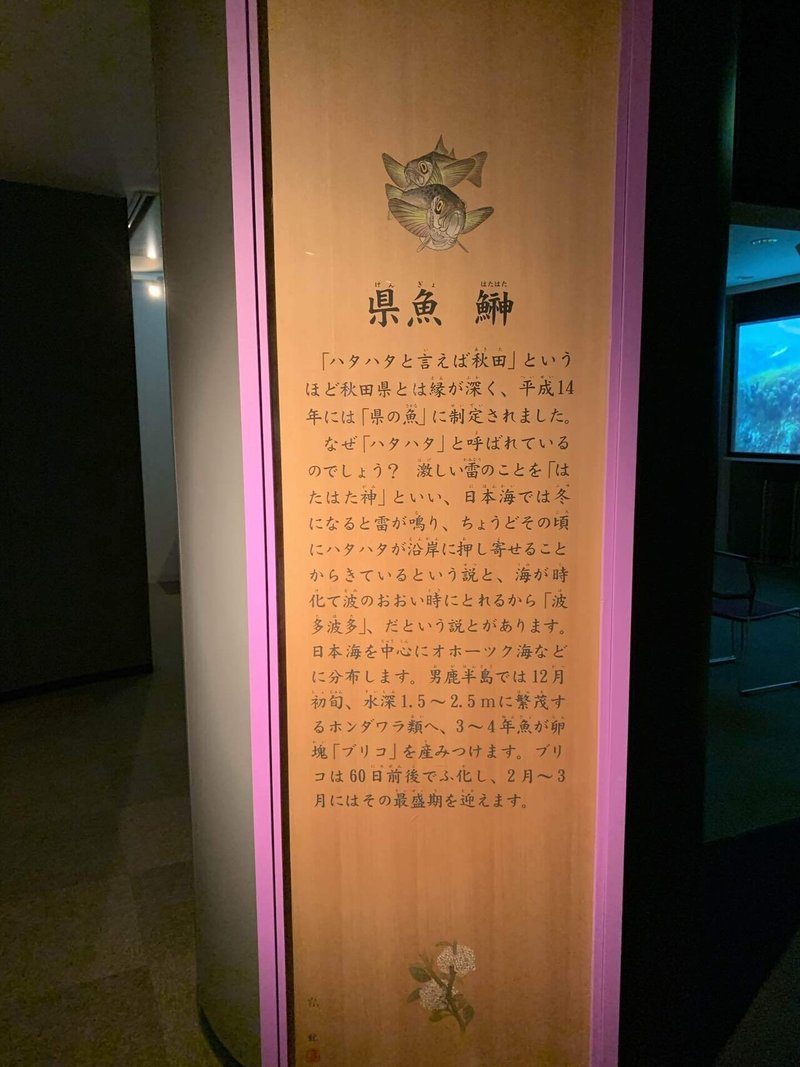

海流がぶつかり合う男鹿沖の海は、県魚ハタハタをはじめとした様々な水棲生物の宝庫だ。

迫力の巨大水槽と共に見ることができる。

男鹿半島らしく、年末年始はなまはげの格好をしたダイバーが

潜るイベントが恒例になっている

秋田蘭画風の絵がどれも美しい。

この水族館にきたらぜひ注目してほしい

必然的にスーパーでもよく見る魚の数が多くなるので

美しさと共に「最高に新鮮で美味しそう」と

思うことが特に多い

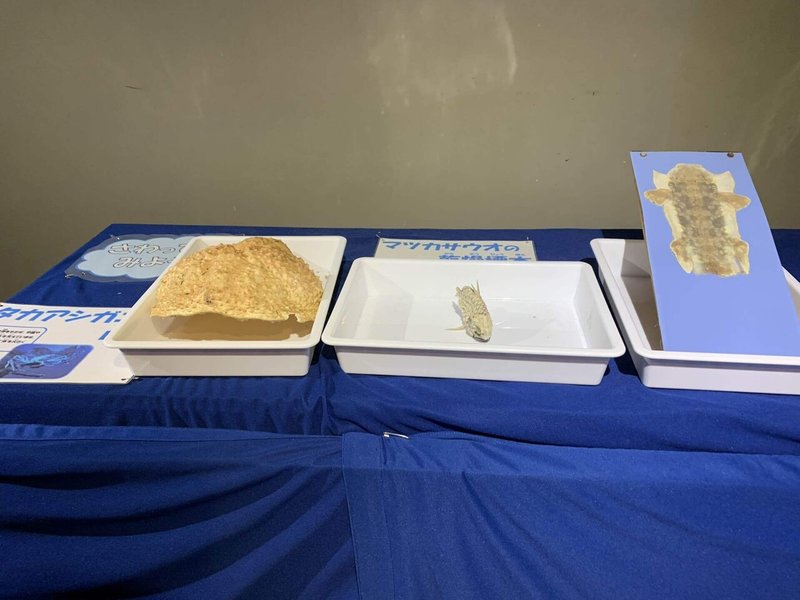

そしてこの水族館の特徴だと思うのだが、生体はもちろん標本の展示も非常に充実している。

リュウグウノツカイのような、生体での展示が非常に困難な魚についても実物を見ることができるのが非常にありがたい。

水槽そのものも水族館の目玉だ

ホッキョクグマなども一応は1階に展示されているが、導線に従うと最後の方に見ることになるのでここで2階に上がる。

もちろんエレベーターもあるので車椅子やベビーカーでも安心だ。

改めて男鹿周辺の生物の豊かさがわかる

2階には河川など秋田の水棲生物が展示されている。

なおアザラシ・アシカが展示されているひれあし’s館も2階扱いになっているが、ロビーからまた別の入り口を通って入る必要がある。

ここのものは直接触ることもできる。

オレンジ色と書かれており写真でもオレンジ色だが

現在の実物は黄色に見える。

飼育されているうちにさらに色が明るくなったのだろうか

北東北でもよく見かけるようになったアオリイカ。

イカはスーパーで見かける姿と生体の印象が一段と違う

サイズも大きくたくさんいるので思わず唾液がでしまう。

見た目のかっこよさも含め、魚の中では一番好きな魚だ。

根付き魚らしく煮付けや蒸しが美味しい。

ちなみに同じ水槽にオオカミウオもいるが

もぐらんぴあの時と同様に今回もそっぽをむかれてしまい

上手く撮れなかった。

オオカミウオに嫌われる体質なのかもしれない。

堂々と「天ぷらにすると、とてもおいしい」と

水槽の真上に書かれていたトビヌメリ。

ちなみにスタッフの方が自ら採取した個体だそうだ

凪いだ日を選んでいるとはいえ

こういう写真を見ると水族館の飼育員も

命懸けの仕事だと思う

馴染みの深いニホンアマガエルやカジカガエルといった

カエルたちにも未知の生態が存在している。

この水族館で現在研究している最中とのことだが

改めて水族館の学術施設としての一面も垣間見える

確かに以前大館郷土博物館に行った際、ニホンザリガニが

名前までつけられて大切に飼育されていた記憶がある。

イワナやヤマメといった渓流魚たち。

隣には中流域の魚としてウグイなどが展示されている

一見地味な魚だが、今や秋田県の貴重な宝だ

絶滅危惧ⅠB種に指定されているキタノアカヒレタビラ

なお環境省において絶滅危惧種は絶滅、絶滅危惧Ⅰ類、絶滅危惧Ⅱ類、準絶滅危惧種、情報不足、絶滅のおそれのある地域個体群に分類されている。

この中でも絶滅危惧Ⅰ類は野生での絶滅の危機に瀕している種を指すものであり、中でもごく近い将来絶滅の可能性が極めて高いものが絶滅危惧ⅠA類、それ以外の絶滅危惧Ⅰ類が絶滅危惧ⅠB類に分類されている。

続いてのコーナーは日本海海底のコーナーだ。

日本海の海底にも多様な生物が生息している

しかも先日産卵したという。

錠剤にしか見えない形と大きさの卵もなかなかに印象的だ。

受精卵かどうかは不明だがここから育つ様子もぜひ見てみたい

ババガレイやユメカサゴなど

特に北東北では高級魚に分類される魚が目立つ

そして3階に上がる。

こちらは海外の魚などの展示がメインだ。

ここに並べられている

ヤドカリの仲間とされているハナサキガニ

赤道付近の海に関連するコーナーが続く

最初は魚だと認識できなかった巨大なエイ

ペットショップなどでよく見る種も多い

男鹿半島周辺にも生息している種類がいる

住処として利用している生物たち

食料としている生物。

同じ環境の生物を利用方法ごとに分けるという

試みが面白い

こうしてみるとチンアナゴが周囲の環境に擬態している

生物なのがわかる

なまはげは集落ごとの独自性の強さも特徴だが

海藻を利用する集落もあるのは知らなかった。

まず出迎えてくれるのは言わずと知れた巨大魚ピラルク

水槽に沈められた木を見ると

説明の通り確かにピラルクが木のように見える

小屋をモチーフにしたコーナー。

デンキウナギやヤドクガエルなど

いかにも研究者が好みそうな生物が展示されている

テーマパークのような展示方法だ

安全のためか水槽周辺は立ち入れないようになっていた

3階の展示はここまでで、ここからはスロープを下り1階のホッキョクグマなどの展示コーナーに続いている。

休憩コーナーから見える北の海の凄まじさが

また一段と感じられる

ハタハタ推しの強さは流石は秋田という他ない。

そしてここからはうってかわり、秋田よりさらに寒い極地の生物が展示されている。

人気のホッキョクグマもこの辺りだ。

「パリック動物園って響きがセルビアっぽくないけれどもどこだ?」と調べたところ、ヴォイヴォディナ自治州 (セルビア北部、ハンガリーとセルビアの国境付近)にあるパリチ動物園 (Zoo Palić) の誤記のようだ。中欧の一部で用いるだけの文字なので仕方ないが、ćとcを混合してしまっていると思われる。

しかも出産が近いと思われることから産室におり

外には出てこなかった。

無事出産を終えてくれることを祈ろう

のんびりとした表情でうたた寝をしていた

たくさんのバースデーカードが届いていた

頑丈なアクリル越しに安全を確保しているからこそそう思えるのは分かっているが、クマによる悲惨な事件が頻発している一方でこうしてみると仕草や姿は確かに愛らしい。

そう思っていた矢先、クマの恐ろしさを改めて実感する展示が目に入った。

やはりクマの力は凄まじい

ペンギンも展示されている。

可愛らしいはずなのだがさっきの展示のせいで

「人間ってペンギンに突かれただけでも

首とか太ももとかの血管やられたら死ぬよな……」

と不穏なことがつい脳裏をよぎった

そしてクラゲコーナーを挟み……

恐らく男鹿水族館が1、2を争うほどに展示に力を入れていると思わしきコーナー、ハタハタ博物館が始まる。

秋田県民のハタハタ愛は「県魚」というだけでは言い表せない。その愛の深さを体感できる絶好の機会である。

1種類の生物にこれだけの資料などを集めている

水族館は日本でもそうそうないと思う

飽くまで模型だが実際の水槽を用いているところに

凄まじさを感じる

こちらは近海のハタハタ。

よくスーパーで見かける色合いになっている

よく見るハタハタの3倍近くある

そこから生まれる稚魚のパネル。

博物館近くでも冬になると見られる

海岸を埋め尽くす一面のブリコは男鹿の風物詩だ

変色しているが背鰭の形の違いなどはわかりやすい

残念ながら隣のハタハタとエゾハタハタの標本も

白く変色していたため違いがわかりにくかった

横にあるのは水族館で作った自家製しょっつる。

最後にプランクトンのようなごく小さな生き物や、環境問題などの展示で終わる。

豊かな海を支える重要な生き物だ

彼らが生きていることを示している

全ての展示は紹介しきれなかったがかなりのボリュームだった。

やや行きにくい場所にこそあるが、周辺の景色の美しさも含めてぜひ男鹿半島を訪れた際には行ってほしい施設だ。

男鹿水族館GAO

住所:秋田県男鹿市戸賀塩浜字壺ヶ沢93番地先

営業時間: 夏期 9:00〜17:00

冬期 9:00〜16:00

休館日:不定休 (公式サイト参照)

料金:大人 1300円

小中学生 500円

アクセス:男鹿駅から車で30分。男鹿駅からは相乗りタクシー「なまはげシャトル」あり。秋田空港からは車で1時間半。秋田空港からは「秋田エアポートライナー」あり。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?