「山のきぶどう」と改めて向き合う

「山のきぶどう」という、清涼飲料水と健康食品の中間のような飲み物が主に北東北……というか岩手県と青森県の一部にある。個人的には高齢の方が農作業の合間に飲む、というイメージがある。

製造地である岩手県内ではこれを使ったゼリーが土産物屋に並んでいるので、そちらで知っている人も多いかもしれない。

これは「ヤマブドウ」という日本在来のブドウの仲間の100%ジュースであり、北東北であればスーパーや道の駅、お土産で広く見かける飲み物だ。

最近は東北地方のセブンイレブンなどでこの「山のきぶどう」とコラボしたヤマブドウ味のお菓子やお酒などが時々売られている。

さて、この「山のきぶどう」であるが先日ある道の駅にて見慣れないものを見かけた。

600mlサイズや900mlサイズも時々売られている

左の普通の「山のきぶどう」と「完熟山のきぶどう」は見覚えがあるが、「季 (みのり) 」と「みつ入きぶどう」は初めて見た。恐らく見たことがないというよりも、意識してなかったという方が正しい。

値段はそれぞれ異なり、高い順に

「みつ入きぶどう」>「完熟山のきぶどう」>「山のきぶどう」>「季」となっている。

「季」が1番安いのが少し意外だが、どうやらこれは「マンシュウヤマブドウ」という日本在来のヤマブドウとは別の種類の栽培用品種を使っているものらしく、ヤマブドウよりも苦味や酸味が少ないことから熟成期間が短くなることで安価に販売できているらしい。瓶にも他の3つが「3年真空熟成」とある中「季」だけは「1年真空熟成」とある。

( 「山のきぶどう」シリーズはえぐみなどの原因となる成分を沈殿させるために、基本的には3年置いておくらしい)

せっかくなのでまずそのまま飲みくらべてみよう。まずは「山のきぶどう」から。

久しぶりに飲んだが、相変わらず人間が嗜好品として許容できるギリギリの濃厚さである。完全な植物性かつ、ニンニクなどのように臭いが強い植物というわけでもないのに、ものすごく精がつく味がする。

そのまま香りを嗅いでも特別匂いが強いわけではないのだが、口に入れるとザ・ポリフェノールという香りが一気に鼻に抜ける。ウェ○チの800mlペットボトルをこのサイズに濃縮して甘さを控えめにしたらこんな味になるのではないかと思えるほどだ。

だがこの「山のきぶどう」の良さは味の濃さに対して甘味が控えめな点にある。

味が濃いため水分摂取のためにごくごくと飲むものではないが、おかげで常温でもちゃんと飲める味なのだ。キリッとした酸味も相まって、疲れた時に欲しくなる味だ。

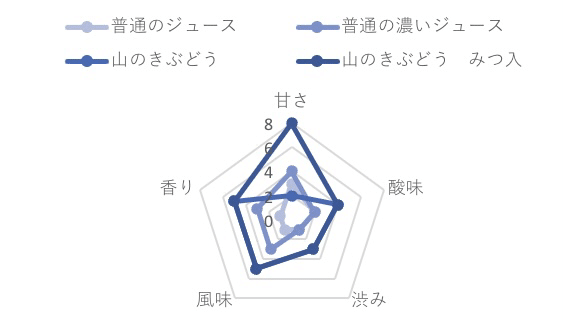

甘さ以外に尖りまくった飲み物だ

続けて「完熟山のきぶどう」を飲む。

甘さが強いというよりも、酸味と渋みが控えめな印象を受ける。こんなに違うのかというほどに飲みやすい。

山のきぶどうの個性とも言える香りの濃厚さはそのままに、酸味が和らいでいるおかげで疲れている時以外でもかなり飲みやすい。

山のきぶどうの酸味で一度ギブアップした人もこれなら飲めるかもしれない。通常版と比べて数十円ほど高価だが、こちらも広く売られているのも納得だ。

若干甘くなっているが、それ以上に酸味渋みの低下の恩恵が

大きい気がした。

続いて「季」をいただく

確かに軽い。ポリフェノール感と酸味がマイルドで、これも比較的ごくごく飲める味だ。よく考えたらこれもこれで濃いのだが、他二つと比べるとややマイルドな気さえする。

味のバランスは通常の「山のきぶどう」のままだが、全体的に数値を低くした印象だ。

通常の「山のきぶどう」に慣れていると薄く感じてしまうが、こちらも「完熟山のきぶどう」とはまた別のアプローチでとっつきやすくなっている。値段も少しお手頃なのが嬉しい。

最後に「みつ入りきぶどう」をいただく。

あっっっっっまい。

蜂蜜特有のねっとりとした甘さが酸味を覆い隠しているという印象。多分これは冷やしていないと飲めない。

とにかく「効きそう」な滋養の味だ。軽い風邪の引きはじめに飲んだらもう治りそうな強さまで感じる。

これまでの2つとは違い、決して飲みやすさを目指した進化ではない気がする。

濃厚すぎて原液感がすごい

さて、今更ながら「山のきぶどう」はストレートで飲んでもいいのだが、この飲料は公式サイトでも割って飲むという飲み方も紹介されている。

牛乳やソーダ水や日本酒、ワインなどで割って飲むことも推奨されているのでこれらを試してみよう。

まずは牛乳割り。

これは子供向けとのことなのでみつ入りを使ってみよう。

酸でとろみがついて飲むヨーグルトのようになっている

酸味と渋味がマスキングされつつ、香りは負けていない。

使用したのが青森県新郷村の「"薫りたつ"牛乳」でありそれ自体の甘みが強いことも影響しているだろう。しかしこれだけ薄めても「ちょうど良い〜少し甘めの飲むヨーグルト」くらいの甘さというのがみつ入りきぶどうの甘さの恐ろしさだ。やはり「みつ入りきぶどう」は薄めて飲むもののようだ。

次に炭酸水割り。こちらは完熟を使用。

山のきぶどうと炭酸水は1:4くらいである。

うん、これが正解かもしれない。

明らかに酸味と渋みは抑えられて、甘さと香りが引き立っている。

万人受けする味になっているにも関わらずヤマブドウらしい自然な香りがあり、引き締める程度ながら酸味がたまらない。

炭酸飲料としてはかなり甘さは控えめであるが、無糖かつ酸味料・香料不使用の炭酸水のおかげでまさに理想的なバランスが成り立っている。

考えてみれば山ぶどうサワーが何種類も作られているのだから合うのは目に見えていたが、これは本当に夏場だけで良いのでノンアルコール飲料としてもこれを売ってほしい。決して日和って砂糖とかは入れないでほしい。発酵しやすいだろうから難しいかもしれないが……

香りの強い飲料ではあるが、甘さが舌に残らないので料理の味を邪魔しなさそうで食中に飲む飲み物としても良さそうだ。気の利いたリゾートホテルのウェルカムドリンクとしても良いだろう。

岩手県に星野リゾートが作られた暁には採用されないだろうか。何も知らずにストレート山のきぶどう飲まされたら高確率でむせる人が出そうだし。

次に日本酒割り。

今回は別件でたまたま家にあった如空を使ってみた。焼酎ではなく日本酒というのが気になるが、さてどうなるか。

うーん、これについては確実にカップ酒のようなお手頃なものを使えば良かった。

当然と言えばそうなのだが、山のきぶどうの主張が強く日本酒の個性がなくなっている。確かにアルコールの後から来る感じが減ってマイルドにはなっているが、風味なども消し飛んでしまっている。

恐らく焼酎ではなく日本酒を指定しているのは、濃厚な「山のきぶどう」と主張が少ない焼酎では、どう足掻いても片方が極端に濃い飲み物になってしまうからなのだろう。

勿体無いことをした自覚があるので、残りの如空はそのまま飲んだ。

そしてワイン割り。

お手頃価格のスパークリングタイプの白ワインを使ったところ、山のきぶどうの渋みと香りで甘めの赤ワインのようになった。

まあ、想定通りの味だ。確かに合わないわけがないが、だからといってこれが特別美味しくなったかというと微妙なのが正直な感想だった。

以上が公式に紹介されているものだ。

続けてよくネットで見かけるジン割もやってみよう。「山のきぶどう」の主張が極端に強いことは散々わかったので「季」を使う。

おおおお!!!!!これは凄く美味しいぞ!!!

流石はジン。これなら「山のきぶどう」にもまけていない、むしろ高め合っている。互いの強い個性が、相手の悪いところだけを打ち消しているのがわかる。

カシスなどのリキュールと違って甘味が強くないだけではなく、比重が極端に重くないので混ざりやすいのもいい。シェイカーなしで器に注ぐだけである程度混ざってくれる。家飲みでは非常に嬉しい組み合わせだ。

日本酒やワインとの組み合わせが公式で推奨されていたのは、味の濃さの軽減以上に「体に良さそう」というイメージもありそうだと思った。

他にもグランマルニエやらアブサンやら家にある酒で色々試してみたが、1番美味しかったのはこれだった。

面白みはないがテキーラ割り。

「山のきぶどう」は個性がしっかりしている蒸留酒とよく合うらしい。

とにかく美味しいことに加え、おしゃれな味がする。少し変わった酒の飲み方として悪くないんじゃないか。

イェーガーマイスターが一時期パリピ酒だったんだから、これも流行らないだろうか。いや少なくとも日本では無理か。

という訳で個人的には初心者に勧める場合、ストレートで飲むならば「完熟山のきぶどう」または「季」。割って飲むならば「完熟山のきぶどう」の炭酸割り。大人向けには「季」のジン割り。子供向けには「みつ入りきぶどう」の牛乳割りがおすすめだと思った。

ゼリーやジャムなどお土産向けにも売られているが岩手県に来た際はぜひ一度こちらの方も試してほしい。

左が宝酒造から北東北限定で発売されている

「岩手 山のきぶどうクラフトチューハイ」

右が全農からセブンイレブン限定で発売されている

「岩手県産 山ぶどうサワー」

どちらも甘さが控えめかつ酸味が強めで

「山のきぶどう」へのリスペクトを感じる

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?