ブレイディみかこ×ヤマザキマリ「パンク母ちゃん」!(No. 919)

考える人 メールマガジン

2021年6月24日号(No. 919)

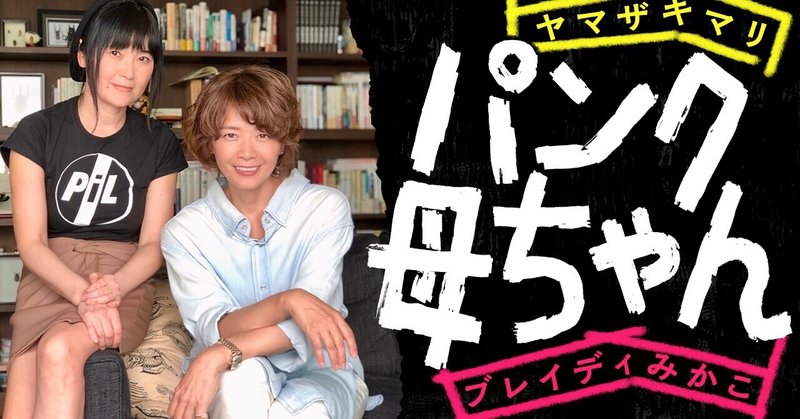

『ぼくイエ』文庫化記念

ブレイディみかこ×ヤマザキマリ「パンク母ちゃん」

60万部を超えるヒットとなったブレイディみかこさんの『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』が文庫化されたのを記念し、ヤマザキマリさんとの対談「パンク母ちゃん」を全3回・3週にわたって有料配信することにいたしました。

対談は、2年前の2019年、同書の単行本が刊行された際に行われたものです。これが初対面となるふたりでしたが、対話が始まるや否や意気投合し、驚くべき共通点が次から次へと飛び出しました。

お互い海外生活が長いこと(ブレイディさんはイギリス、ヤマザキさんはイタリア)、外国人男性との間に生まれたひとり息子がいること、20代の時に「貧乏な詩人」と恋におちたこと……。そして何より、ふたりともパンクにハマった青春時代があり、その経験が後の人生に大きな影響を与えたこと――。

これまで数々のタフな修羅場をくぐり抜けてきたふたりによる、喜怒哀楽の全てが詰まった、スウィング感溢れる対話は必読!

また、今回の企画を「考える人」としては初めての有料記事として、販売することにしました。プラットフォームは「note」を使用。全3回の記事は単体では1回500円。全3回がまとまった「マガジン」は1000円で販売。3回まとめてお買い上げいただいた方がおトクな仕組みになっています。

マガジンを最初に購入すると、7/1(木)配信予定の第2回、7/8(木)配信予定の第3回を追加購入することなくお読みになれます。

また、「考える人」で冒頭の立ち読みができます。ぜひこちらからお試しください。

猪木武徳さん『社会思想としてのクラシック音楽』

サイン本プレゼント!

先日終了した経済学者・猪木武徳さんの連載「デモクラシーと芸術」が、『社会思想としてのクラシック音楽』と改題し、大幅な加筆修正のうえ、新潮選書から好評発売中です。

刊行を記念して、猪木さんのサイン入り本書を抽選で【3名様】にプレゼント。ご応募は下記URLからどうぞ。6/30(水)23:59締切です。

アクセスランキング

■第1位 村井理子「村井さんちの生活」

遊びじゃねえんだよ~認知症の義母、ワクチンを接種する

■第2位 ジェーン・スー「マイ・フェア・ダディ! 介護未満の父に娘ができること」

8. あきらめるところ、あきらめないところ。

■第3位 南直哉「お坊さんらしく、ない。」

二、お似合いの場所――「霊場恐山」について

最新記事一覧

■安田菜津紀の写真日記(6/18)

「大義」と「リスク」

安田さんが考え続けている、取材して報道しなければならないという「大義」のために取材を受ける方が負う可能性のある「リスク」について寄稿してくださいました。

■道草晴子「よりみち日記2」(6/18)

13. 社会の保健室

アルバイトに精を出し、創作活動も続けていくうちに体力の限界が……。

■村井理子「村井さんちの生活」(6/21)

行ってねえし、その気もねえ~義父、二回目のワクチンを接種する

義父ワクチン接種記、待望の(?)二回目! 「スーツではない服を着て待ってて」と伝えて迎えに行くと、そこにはワイシャツとスーツのズボンを着た義父が……そして義父と村井さんの浮気を疑う義母の視線が鋭く突き刺さる……!

「考える人」と私(19) 金寿煥

2003年1月に発売された「考える人」創刊第3号の特集は、「エッセイスト 伊丹十三がのこしたもの」。前号で予告された「ある、ひとりの日本人」とは、伊丹十三さんのことだったのです。40ページにわたる特集の冒頭に掲載された編集部によるリード文を引用します。

私たちはあるとき、夢中になって伊丹十三のエッセイを読んだ。

伊丹十三のエッセイは、一度読み終えたら本棚に並べられておしまい、というものではなかった。名人の落語をレコードで聴くように、あるいはクラシックの名盤を聴くように、何度となく手に取り、飽きることなく、繰り返し読んだ。十年ぶりに読んだとしても、やはり同じように面白く、その技量にただただ唸るばかりなのである。

とあるように、伊丹十三さんのエッセイに焦点をあてた特集です。

商業デザイナーなどを経て俳優となった伊丹さんは、役者業を続けるかたわら、1960年代~1970年代にかけて7冊のエッセイ作品を書き残しました。デビュー作は1965年刊行の『ヨーロッパ退屈日記』(文藝春秋新社、現在は新潮文庫)で、以降、『女たちよ!』『問い詰められたパパとママの本』『再び女たちよ!』『小説より奇なり』『日本世間噺体系』『女たちよ!男たちよ!子供たちよ!』と続いて刊行されました

その後、1984年に『お葬式』で映画監督デビュー。以降、『タンポポ』『マルサの女』『あげまん』『ミンボーの女』などヒット作を連発し、1980年代~1990年代の日本映画を支える存在となりました。

1976年生まれの私は、伊丹さんと言えば映画監督、あるいは俳優としての顔を知るだけで、そのキャリアの源流に「エッセイスト」があったことは恥ずかしながら知らず、そのエッセイも読んだことがありませんでした。

しかし2003年当時の雰囲気としても、上記のリード文にあるような「夢中になって伊丹十三のエッセイを読んだ私たち」の世代(このリードを書いた松家仁之編集長は、1958年生まれ)はともかく、それ以降の世代にとってはおそらく同じような印象だったのではないでしょうか。今でこそエッセイ作品が復刊され、そのアンソロジー(『伊丹十三選集 一、二、三。』)が編まれるなど、「エッセイスト伊丹十三」の再評価が進んでいますが、その嚆矢となったのが、この「考える人」の特集だったのです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■note

https://note.com/kangaerus

■Twitter

https://twitter.com/KangaeruS

■Facebook

https://www.facebook.com/Kangaeruhito/

Copyright (c) 2020 SHINCHOSHA All Rights Reserved.

発行 (株)新潮社 〒162-8711 東京都新宿区矢来町71

新潮社ホームページURL https://www.shinchosha.co.jp/

メールマガジンの登録・退会

https://www.shinchosha.co.jp/mailmag/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

もしサポートしてくださったら、編集部のおやつ代として大切に使わせていただきます!