『山と食欲と私 公式 鮎美ちゃんとはじめる山登り』発売!(No. 920)

考える人 メールマガジン

2021年7月1日号(No. 920)

『山と食欲と私 公式 鮎美ちゃんとはじめる山登り』発売!

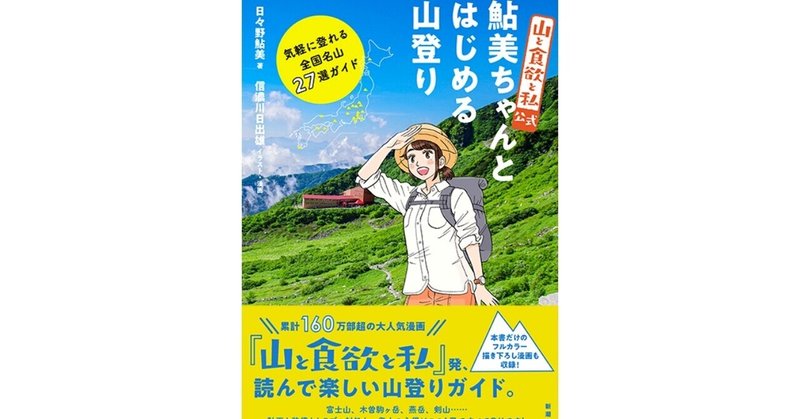

人気連載「山と食欲と私 日々野鮎美の山歩き日誌」をもとにした公式ガイドブック『鮎美ちゃんとはじめる山登り 気軽に登れる全国名山27選ガイド』が発売になりました。

関東近県を中心に登山初心者向けの山27座を紹介。登山ルート、交通アクセス、注意点や見どころ、お役立ち情報まで掲載しています。

また、地図読みの基本、ラクな歩き方、突然のケガへの対処法など、登山の際には必ず知っておきたい基本知識も満載。

そして、描きおろしの「山と食欲と私」特別編も収録! 読んで楽しい、登って楽しい1冊です。詳しい内容はこちらから↓

『ぼくイエ』文庫化記念

ブレイディみかこ×ヤマザキマリ「パンク母ちゃん」

60万部を超えるヒットとなったブレイディみかこさんの『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』が文庫化されたのを記念して、ヤマザキマリさんとの対談「パンク母ちゃん」を先週から配信スタート。おかげさまで好評です!

対談は、2年前の2019年、同書の単行本が刊行された際に行われたものです。これが初対面となるふたりでしたが、対話が始まるや否や意気投合し、驚くべき共通点が次から次へと飛び出しました。

お互い海外生活が長いこと(ブレイディさんはイギリス、ヤマザキさんはイタリア)、外国人男性との間に生まれたひとり息子がいること、20代の時に「貧乏な詩人」と恋におちたこと……。そして何より、ふたりともパンクにハマった青春時代があり、その経験が後の人生に大きな影響を与えたこと――。

これまで数々のタフな修羅場をくぐり抜けてきたふたりによる、喜怒哀楽の全てが詰まった、スウィング感溢れる対話は必読!

また、今回の企画を「考える人」としては初めての有料記事として、販売することにしました。プラットフォームは「note」を使用。全3回の記事は単体では1回500円。全3回がまとまった「マガジン」は1000円で販売。3回まとめてお買い上げいただいた方がおトクな仕組みになっています。

マガジンを最初に購入すると、7/8(木)配信予定の第3回を追加購入することなくお読みになれます。

また、「考える人」で冒頭の立ち読みができます。ぜひこちらからお試しください。

1. パンクな母ちゃんとクレバーな息子たち

2. 詩人と本気で恋をした

「第9回 河合隼雄 物語賞・学芸賞」の受賞作決定記者会見

先日発表された「第9回 河合隼雄 物語賞・学芸賞」の受賞作決定記者会見の様子をお届けします。

第9回河合隼雄物語賞は、寺地はるな『水を縫う』(2020年5月30日 刊行 集英社)、学芸賞は、石山徳子『「犠牲区域」のアメリカ 核開発と先住民族』(2020年9月24日刊行 岩波書店)に先日決まりました。

選考委員の先生方による授賞理由や選評はこちらからどうぞ。

アクセスランキング

■第1位 村井理子「村井さんちの生活」

行ってねえし、その気もねえ~義父、二回目のワクチンを接種する

■第2位 村井理子「村井さんちの生活」

遊びじゃねえんだよ~認知症の義母、ワクチンを接種する

■第3位 ブレイディみかこ×ヤマザキマリ「パンク母ちゃん」

1. パンクな母ちゃんとクレバーな息子たち

最新記事一覧

■小谷みどり「没イチ、カンボジアでパン屋はじめます!」(6/25)

20. 農村の小学校に400個のパンを贈る

農村にある小学校に400個のパンを寄付してほしいと頼まれた小谷さん、現地スタッフと協力して届けにいきます。経済的に発展した首都プノンペンから向かった先は、壁のない青空教室でした。

■岡ノ谷一夫「おかぽん先生青春記」(6/25)

ポスドク第3ラウンド

もう後がないと思っていた岡ノ谷青年、なんとか3つ目のポスドクの職に就くことに。学部時代の恩師のところに戻り、小鳥の脳手術もマスター。ポスドク第3ラウンドの始まりです。

「考える人」と私(20) 金寿煥

「上質で機知に富むユーモアがあり、見識という名の背骨も一本通っている。いわば正統派のエッセイだった」

特集の冒頭に置かれた松家仁之編集長による「伊丹十三のエッセイとは何だろう?」の一節です。ここでは、デビュー作『ヨーロッパ退屈日記』(1965年)から『女たちよ!男たちよ!子供たちよ!』(1979年)まで7つのエッセイ作品を紹介しています。以下は、そのリード文です。

「ヨーロッパの生活や文化を極私的スタイルで語り説き、思わず膝を叩き笑ってしまう逸話で人と暮らしのかくあるべき姿を問いかける。伝統には敬意を払い、旧弊悪習を疑わぬ日本を憂う。有名無名の人生の断片を鮮やかに文字化する。育児というもの、親であることと真摯に向き合い自己に出会う旅にも出かける。それらのすべてを無類の『面白さ』で伝えた最初で最後の日本人。それが伊丹十三という人である」

特集の中盤からは、伊丹さんと縁のあった人や、読者として親しんだ人が伊丹エッセイを語っています。

「伊丹さんの文章には影響受けましたよ。なんかもの凄く厳かに堅く書いていたかと思うと突然、『なわけよ』とか『であります』なんてストンと力を抜くような柔らかい言葉で受けるでしょ、この『落差』をうまく使った手法とかね、フェイントをかけながら前へ進むスタイル」

中央公論社の編集者時代に伊丹さんを担当した作家・村松友視さんの言葉です。伊丹さんより7歳下の村松さんは、「ある世代のちょっと見上げるような格好いい大人だった人がフッとこの世の中から消えたっていうのが、何かポッカリその部分に穴があいたっていう感じが今でもしています」と、その喪失を嘆いています。

文藝春秋社の編集者として、数々の伊丹エッセイを担当した新井信さんは、「やっぱり伊丹十三という人は天才ですよ。僕にとってエッセイストの中で天才的といえるのは、伊丹さん、東海林(さだお)さん、向田邦子さんの三人」と評しています。

新井さんのインタビューのなかで印象的なのは、以下のくだりです。

「原稿には伊丹さんなりの決まりごとがありました。踊り字は使わない。『人々』は『人人』と書く。山口瞳さんに教えられたと書いていますが、『!』はいやらしいので斜めにしない、まっすぐ縦のものを使う。(略)『なのよネ』の『ネ』や『そうじゃないのヨ』の『ヨ』は、絶対小さくしない。対談の場合には『(笑)』の後には句点なし」

作家の椎名誠さんは、エッセイストのベスト3として、「東海林さだお、山下洋輔、伊丹十三」の名前を挙げ、次のように評しています。

「伊丹十三のエッセイの題材はそのひとつひとつがこの人の全映画作品に拡大成長できるような、時代のきっさきをとらえた機知に富んだものばかりだった」

他にも和田誠さん、矢吹申彦さん、今野勉さんらが伊丹エッセイの魅力を語っています。この特集をもとに、2005年、『伊丹十三の本』(「考える人」編集部)が刊行されました。それまで一冊も伊丹エッセイを読んだことのなかった私ですが、その「読者第一世代」であり、特集の企画立案者である松家編集長のもとで、少しだけそのお手伝いをしたのでした。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■note

https://note.com/kangaerus

■Twitter

https://twitter.com/KangaeruS

■Facebook

https://www.facebook.com/Kangaeruhito/

Copyright (c) 2020 SHINCHOSHA All Rights Reserved.

発行 (株)新潮社 〒162-8711 東京都新宿区矢来町71

新潮社ホームページURL https://www.shinchosha.co.jp/

メールマガジンの登録・退会

https://www.shinchosha.co.jp/mailmag/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

もしサポートしてくださったら、編集部のおやつ代として大切に使わせていただきます!