マジックリアリズムと聞き上手

聞き上手を実践するコツの一つとして、「マジックリアリズム小説を読むように聞く」というのがあると思い至った。それを共有したい。

マジックリアリズムとは

マジックリアリズムとは、小説や美術のジャンルだ。Wikipediaには以下のように書かれている。

マジックリアリズム(英: magic realism)、マギッシャーレアリスムス(独: magischer Realismus)、魔術的リアリズム(まじゅつてきリアリズム)とは日常にあるものが日常にないものと融合した作品に対して使われる芸術表現技法で、主に小説や美術に見られる。幻想的リアリズム、魔法的現実主義と呼ばれることもある。 魔術 (magic) の非日常、非現実とリアリズム (realism) の日常、現実という相反した状態が同時に表すこの技法はしばしばシュルレアリスム(超現実主義)と同義とされることがあるが、魔術的現実主義は、シュルレアリスムと異なり、ジークムント・フロイトの精神分析や無意識とは関わらず、伝承や神話、非合理などといったあくまで非現実的なものとの融合を取っている手法であるとされることもあるが、先行する芸術作品の影響はやはり顕著である(例えばガルシア=マルケスの小説において顕著なフォークナーやヘミングウェイなどの影響(直接的モチーフ・パロディなど)や、技法の観点からはシュルレアリスムからの影響も容易に見て取れる)。

自分は「通常では起こり得ないことを現実的にありありと描くこと」と解釈している。ここで挙げられているガルシア・マルケスがその代表格だ。個人的に大好きな作家でもある。

たとえば「百年の孤独」では、以下のような描写が出てくる。

「いいえ、その反対よ。こんなに気分がいいのは初めて」

彼女がそう言ったとたんに、フェルナンダは、光をはらんだ弱々しい風がその手からシーツを奪って、いっぱいにひろげるのを見た。自分のペチコートのレース飾りが妖しく震えるのを感じたアマランタが、よろけまいとして懸命にシーツにしがみついた瞬間である。小町娘のレメディオスの体がふわりと宙に浮いた。ほとんど視力を失っていたが、ウルスラひとりが落ち着いていて、この防ぎようのない風の本性を見きわめ、シーツを光の手にゆだねた。目まぐるしくはばたくシーツにつつまれながら、別れの手を振っている小町娘のレメディオスの姿が見えた。彼女はシーツに抱かれて舞いあがり、黄金虫やダリヤの花のただよう風を見捨て、午後の四時も終わろうとする風のなかを抜けて、もっとも高く飛ぶことのできる記憶の鳥でさえ追っていけないはるかな高みへ、永遠に姿を消した。

町娘であるレメディオスの体が風で浮かび、そして消えてしまう。その描写をありありと、目の前で起こっていると思わせる筆致で描いている。

ちなみに百年の孤独ではもっとすごい出来事が次々と起こる。4年11ヶ月と2日間、雨が一瞬も止むことなく降り続いたり、テレパシーができたり、最後は風によって町が薙ぎ倒されて終わる。それが真実味のある文体で描き切られているから、読む側は圧倒され、今まで感じたことのない読書感を得ることになる。

日本の小説界に与えた影響は大きく、三島由紀夫などに大きな衝撃を与えているし、安部公房の作品がマジックリアリズムの代表例と思うとイメージしやすいのではないか。

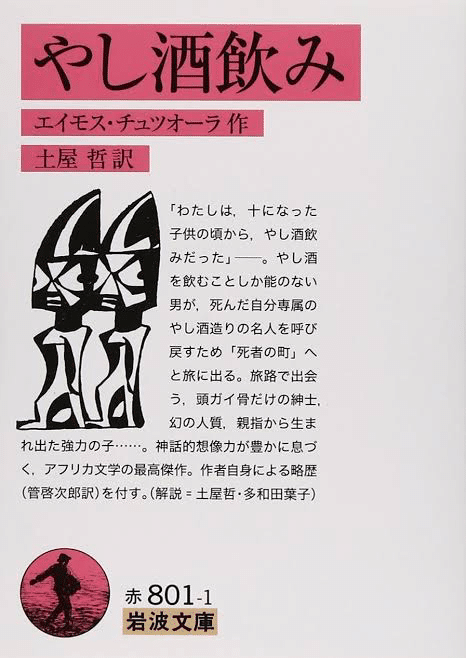

やし酒飲み

日本ではあまり読まれているとは思えないのだが、エイモス・チュツオーラの「やし酒のみ」もマジックリアリズム小説の一つとして紹介しておきたい。

ナイジェリア出身のチュツオーラの代表作で、1946年に書かれている。そういう意味では百年の孤独より随分早い。そして、内容は百年の孤独よりもずいぶん日常から遠い。

「わたしは、十になった子供の頃から、やし酒飲みだった」――。やし酒を飲むことしか能のない男が、死んだ自分専属のやし酒造りの名人を呼び戻すため「死者の町」へと旅に出る。その途上で出会う、頭ガイ骨だけの紳士、指から生まれた赤ん坊、不帰(かえらじ)の天の町……。神話的想像力が豊かに息づく、アフリカ文学の最高峰。

強調しておきたいのは、道徳的にも西洋的人道主義を所与のものとして成長してきたわたしたちと、随分異なる視点で主人公が行動していることだ。

たとえば、10歳から酒を飲んでいて、基本的に働かない。赤ん坊を殺したりする。それに罪悪感を覚えない(覚えることもある。その辺りの違いが私にはよく分からない)。ものの所有や、家族といったものに対する考え方も随分違う。

しかしながら、美しいものや恐ろしいものに対する描写はなぜだか心に迫るものがあり、不思議な読後感に浸ることができると思う。予想もつかない読書体験を求める方にはぜひお勧めしたい。

聞き上手との関係

さて、おもしろい小説だとして、なぜそれが聞き上手と関係してくるのか。それは、小説の中では出来事をそのまま受け止めることができることだ。その方法を実世界に移すことで、聞き上手に活かすことができる。

百年の孤独で女性が宙に浮いても、「そんなわけはないじゃないか」と思ってそれ以上読むのが馬鹿らしくなることはない(そういうのが嫌いで読まない人はいるかもしれないが)。小説を読んでいる間は、その中で起きていることをそのまま事実として受け止めることができる。心情の描写などにもそのまま素直に受け止め、共感できる。

「看護師が川の中で日本刀を持っている」という描写が小説の中であったら、そうした情景をイメージして本を読み進めることができるが、人が「この前看護師が川の中で日本刀を持っていたんだよ」と言ったら、「嘘つけ」というだろう。(ぜったい嘘だし)

人の話を聞くときには、この話は本当か?と疑いながら聞くし、そうでなくても明らかに矛盾があれば、そこが気になってしまい感情の共感などには至らない。事実関係に疑いがあれば感情に寄り添うことからは遠く離れるし、共感や受容することはできなくなってしまう。

小説を読む時は誰でも自然とできる行為が、特定の人を前に話を聞くと、途端にそれが難しくなるということでもある。ある意味で当たり前で、人は人の話を聞くときに、それが事実であるかどうかを考えたり、そのことに対する自分の意見を持つのが自然だからだ。そうでなければ、生きていく環境の中で自分がすべき判断を誤り、困難な状況に追い込まれるかもしれない。

聞き上手とは、そうした「自分が生きるための情報収集」を一旦横に置いておき、相手の世界を正しいものとして受け入れる作業だと言えるだろう。小説を読むときには自然とそうした態度で世界を受け入れることができる。実環境ではないので自分のことを考える必要がないからだ。

小説の読み方を聞き上手に活用する

この「自分が生きるための情報集種を一旦横におく」話への入り方を、人の話を聞く際にも意図的に活用するのだ。つまり小説を読むつもりで人の話を聞いてみる。

ここでマジックリアリズムを挙げたのは、非現実であることを現実であるかのようにありありと描かれていることが、ちょうど良いバランスを保っていると思われるからだ。日常を描いた小説であれば通常と変わらないから、そもそも事実関係を疑う機会がなく「横に置く」練習にならない。逆にSF小説など、最初から日常を逸脱した話の場合は、その小説自体の現実性を横に置いて本を読んでしまうので、実際に話を聞く行為に紐づけることができない。

マジックリアリズムのように、当初は普段と変わらない日常のように始まりつつ、突然、現実的には起こり得ないようなことが起こり、それを登場人物が自然と受け入れている、そう言った態度が、聞き上手のあるべき姿に近づくために、ちょうど良い。

マジックリアリズム小説や、そのほかの小説に没頭するうちに、人が空を飛んだり雨が降り続くことだけでなく、主人公の心情も、そのまま疑問を持たずに受け入れることができるようにもなる。

「やし酒飲み」で描かれる主人公の行動も、そういうものとして一旦受け入れ、その前提で心情を想像する、などの読み方をするようになる。そうなると、現実の場で全く共感できない感情を持つ人の話を聞くときにも、同様の態度で聞くことができるようになる。

事実は1つ、真実は主観の数だけある

言い換えると、世の中の事実は1つだけしかないが、真実は主観の数だけあるということだ。そして聞き上手とは当事者の真実を聞く行為に他ならない。事実として犬が空を飛ばないとしても、話し手にとってその犬が空を飛んでいるのであれば、その会話において、真実として犬は空を飛ぶのだ。

そして、聞き上手とは、犬が空を飛んでいる前提で話を聞き、その時の話し手の心情に共感すること。

例えば、「俺はあいつのせいで出世できなかった」と愚痴をいうサラリーマン。本当にそいつのせいなのかではなく、その前提で、その気持ちに寄り添う。ただし、聞く際に、その事実関係に同意しないことは重要だ。「そうですね、あいつのせいですよ」と言ってはいけない。「そう思われているんですね」「〜とおっしゃいましたね」などの形で、それを前提としつつ、心情には寄り添う。なぜなら、その心情は絶対に、本当にそう思っているから。

この考え方を拡張すれば、例えば認知症の方が老人ホームで「家に帰って子供の輪をしなきゃ」と言った時にも、「家はここでしょ」というのではなく、「そうなんだ、ご飯作ってあげたいんだね」から会話を始めることができる。そしてそうして人の気持ちに近づけた方が、聞き手としても会話で満足しやすくなる。会話に温かみをもたらすことができるのだ。

最後に

以上、ここまでマジックリアリズム小説を読むことが聞き上手を高めるために有効だ、と訴えてきたわけだが、もちろん自分はそのために小説を読んできたわけではない。小説自体を読む行為を愛しているからそうしていただけだ。そして小説を読む行為と聞き上手の行為に同じ要素が多分にあることに気づいただけだ。

むしろ、マジックリアリズムが好きなことと、聞き上手を世の中に広げたいという思いは、根本に共通した部分があり、それが目に見える形で分かれて出てきているのだろう。

その根本が何なのかを引き続き考えたい。

神山晃男 株式会社こころみ 代表取締役社長 http://cocolomi.net/