【読書日記】3/8ミモザの日、女性の歴史。「美貌の女帝/永井路子」

美貌の女帝

永井路子 著 文藝春秋

「ひめみこの瞳はすみれ色だ」

目の前に美少女が現れ、神秘的な眼差しで射抜かれるような鳥肌が立つ書き出し。後の元正女帝、氷高皇女が主人公の物語が始まります。

氷高皇女の母・阿閉皇女(持統女帝の息子・草津皇子のきさきで後の元明女帝)が受けた、夕占問。

「あなたの産む女の子には、世の常の幸福は恵まれないだろう。それに数倍する栄光が待ちかまえているからだ。もしその子が世の常の女のように恋をし、子供をもうけるなら栄光は消えよう。それどころか、そこにはおそるべき運命が待ち受けているだろう・・・」

この占いがどのような意味を持っているのか、物語が進むにつれて明らかになっていきます。

壬申の乱後の、持統女帝・文武天皇・元明女帝・元正女帝そして、聖武天皇への皇位継承。

それは、母系からみれば蘇我系の血脈が藤原系へと簒奪されていく過程なのです。

持統、元明、元正、彼女たちはすべて蘇我一族の血脈です。蘇我の娘たちは天皇のきさきとなり、共同統治者として君臨し、次代の天皇の母となってきました。

ところが、聖武は藤原不比等の娘・宮子を母とし、そのきさきも藤原の娘(後の光明皇后)。これは、蘇我の娘たちにとっては到底許容できないことでした。

本書でも重要な局面となる「長屋王の変」と呼ばれる事件があります。

皇族である長屋王と藤原四兄弟(不比等の息子たち)が政治的に対立し、長屋王に謀反の疑いをかけ、一族諸共死に追いやった事件です。

ここで重要なのは長屋王と共に自死したというきさきの吉備皇女。彼女は元正女帝と同じく元明女帝の娘です。

つまり、長屋王の子供達は、元明女帝にとっては聖武天皇と同格の孫であり藤原一族にとっては邪魔だったということ。父系での継承を当たり前のように思っていると見落としてしまう視点だと思います。

私は、この物語を読むまで、元明女帝・元正女帝はお飾りの中継ぎの天皇であって、藤原不比等を頼り切っており、藤原の台頭を面白く思わなかった長屋王との対立、というような印象を持っていました。

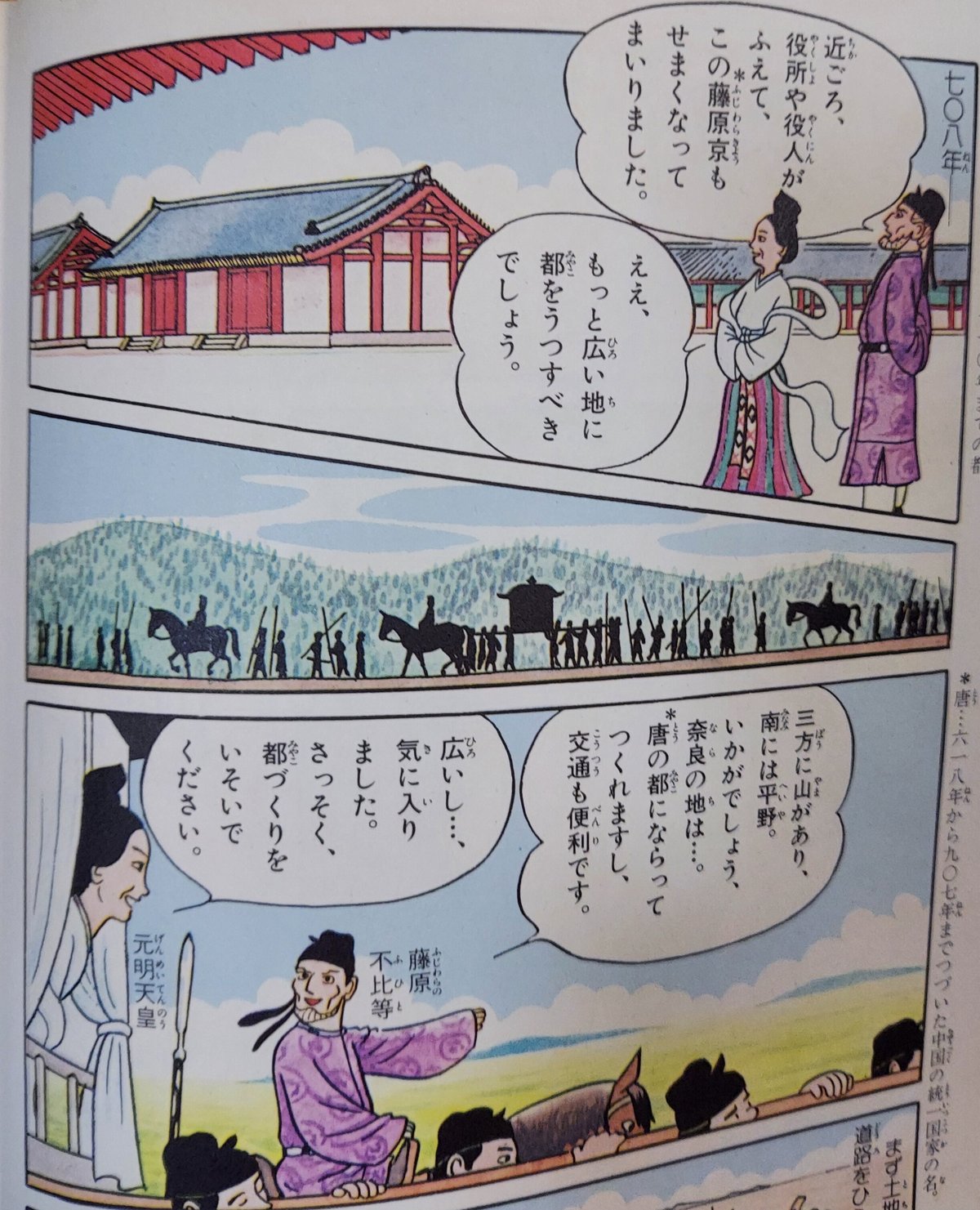

そのイメージを形作った学習漫画ではこんな感じ。

奈良の都への遷都の様子。元明女帝が積極的に遷都を推進し、それを支える不比等

そして、いかにも悪役顔の長屋王。

元正女帝は、この小さなカットにしか登場しません。この影の薄さよ。

ところが、本書のように視点を変えてみると、藤原不比等と静かな死闘を繰り広げた持統・元明そして、長屋王一族が謀殺されたことにより起死回生の策を根こそぎ絶たれた元正女帝、という別の様相が浮かび上がります。

すさまじい重圧と戦い、敗戦の局面でも最後まで誇り高くあろうとした女帝たちの姿に圧倒されますし、現代の厳しい時流にさらされる女性の管理職・経営者は身につまされるのではないでしょうか。

そして、持統の侍女であり、文武天皇の乳母であった県犬養橘三千代のしたたかさ。これもまた、働く女の在り方の一つだと思えます。

今日は、国際女性デーです。ミモザの日、というのはイタリアで女性にミモザの花を贈って感謝を捧げる日ということのようです。

歴史を一つの事象を多様な切り口で見る、という視点を与えてくれた永井路子さんへの追悼の気持ちで著作を読み返しています。

私は、永井路子さんの「歴史をさわがせた女たち」のシリーズを読んで、視点を変えると(ここでは、女性の視点で見ると)歴史は教科書で習ったイメージががらりと変わることに衝撃を受けました。

私の歴史観は、永井路子さんによって育てられた部分が多大にあります。

歴史で起こる事件はいきなりぽっと出てくるわけではなく、外交・経済・文化などの背景があること、別の立場(皇族と貴族、武家と公家、商人と農民、都市と地方、男性と女性)に光を当ててみると違う像が浮かび上がることなどを教えてもらいました。

この時に学んだことは、今の社会生活で役に立っています。社会は様々な立場の人が己の役割を果たすことで成り立っています。時折それは対立することもあるのですが、自分の主張のみに正義あり、の姿勢では平行線です。自分の視点を変えてみる、立場を変えて相手の言いたいことを考えてみることで落としどころを探るきっかけになるのです。

「美貌の女帝」の元正女帝は「新・歴史をさわがせた女たち」に登場しています。

文庫版のあとがきで永井路子さんはこう記しています。

歴史は休みなく流れ続けます。するとおもしろいことに過去の歴史も違った角度から眺められるようになります。ここに登場する女性たちは、いわば歴史というプリズムの回転の中から新しい光をあびて姿を現わし、

「はい、私たちはここにいます。私たちをみつめてください」

といっているのです。

令和の私にまでつながる女性たちの歴史、しっかりと見つめて、子供たちへより良い未来を託せるようにしたい、そう思うのです。