妄想から始まる暮らしとnote

会社経営をしているような人ならば、最初の投稿は自社のことや事業に関わるような内容にするのかもしれない。フツーは。

建築家と呼ばれる人ならば、自分の設計した建物について語ったり、要するに何かしら建築に関することを書くのかもしれない。そう、フツーは。

おめでたいことに、初めて書くnoteが読書に絡めての雑記になったことを記しておく。しかも建築の専門書や哲学書でなければ、ましてや経営やリーダー論の類でもない。

昨年、ブックカフェ「bookish」のオーナー明日香さんとお知り合いになった際、僕が建築の設計をしているということで教えてもらった小説である。

大竹昭子さんの「間取りと妄想」

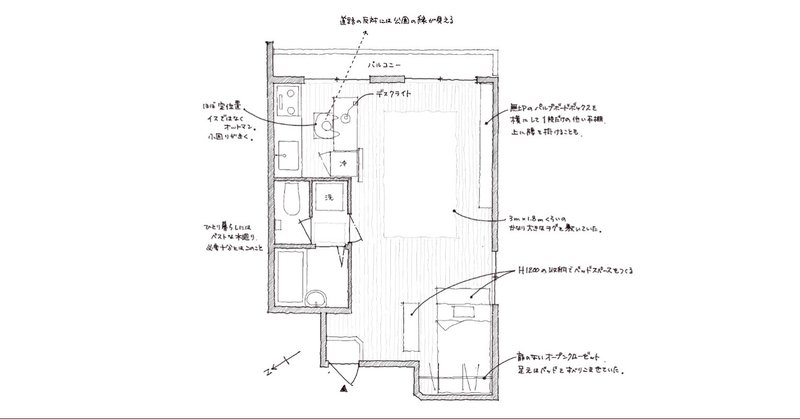

短めの13編の物語にはそれぞれ間取り図が添えられていて、プランの特徴がストーリーの展開へと繋がっている、というもの。ほどよい建築み。

久々に小説を読んだので、初めは読み方を忘れていて戸惑った。ついネット記事のように、飛ばし気味で目を送ってしまう。

すると概要は何とか理解できても全く面白くない。そりゃそうだ。次第に1文1文を追えるようになり、その意味や行間をイメージするようになって、「そうそう、こんな感じで小説って読むんだったな」と昔を思いだす。

いわゆる読書にはまったのは27~29歳の頃。一級建築士に合格し、専門書以外の本を読んでも後ろめたさが無くなったのが楽しくて、読み始めたと記憶している。

専門書1冊分以下の値段で大量の中古本が買えることも手伝って、気になった文庫や新書はひとまず買っていた。とはいえ元来読むのは遅いほう。むしろ小説なんかは「ゆっくり読む楽しさ」もある本だと知ってからは、増えていく蔵書を横目にしながら、目の前の一冊に何日もかけることもしばしば。

それなりの時間を資格の勉強に充てていたはずなのに、すぐに読書時間に置き換わってしまった。資格学校に払っていた授業料との比較も相まって、コスパの良さにも驚愕する。

読書と暮らし

ちょうど大阪勤務時代で、新大阪駅と職場の両方と近いところに借りたアパートは、独身の一人暮らしには少し広いワンルームだった。

正方形に近い間取りに対し、コアと呼ばれる風呂・トイレ・洗濯の水回り部分が玄関近くに配置されている全体構成。コアを除いてL字になっている居室エリアの両端を、ダイニングキッチンとベッドスペースとしてそれぞれ設えた。

その中間、ちょうどL字の曲がり角部分がいわゆるリビングになるのだが、ちょっとしたミニマリスト気分でテレビもソファも置かない生活をしていたため、なるべく床や壁が多く見えるように場所をそのまま残しておいた。

予想外に読書にハマってみると、普段は持て余しているようなその空間が、物語の妄想を投げかけるのにちょうど良い余白となることに気づいた。

休日はフレンチプレスでコーヒーを入れ、昼から窓際のダイニングで読み始める。暗くなってくると手元のデスクライトを点けては続きを読み、ふと顔を上げると、さっきまで見えていた余白が暗闇となっていて、妄想はさらに加速する。

複数の登場人物が出てくれば、途端に目の前の余白をうろうろし始め、なかには本棚に腰を掛けるのもいる。もっと広い空間や建物が出てくれば、都合よく縮小化された世界が建ちあがるためにも余白は役立った。

村上春樹でも読もうものなら、もちろん夕食は余りもので作るパスタだ。無印良品のコンパクトな冷蔵庫にもガーリックは切らさないようにしていたので、大抵はペペロンチーノか夏場は冷製トマトのカッペリーニに落ち着く。時にはサンドイッチを作ってもいいし、あるいはそうしなくてもいい。冷えたシャブリか黒ビールが飲めたならな、と僕はいつも思う。やれやれ。

ふとした時に見つめたり、そこに存在することが目的となる空間。そんな何にも占有されない自由な場所に妄想が棲み始めると、間取りでは見えない住まいの奥行きが建ちあがる。

妄想は住まいの記憶を変化させ、また新たな「間取りと妄想」を生み出す。こんな自分と同じように、読者の数だけ14コ目の間取りがあるのかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?