中村文則氏の追悼文と大江健三郎賞『掏摸』レビュー

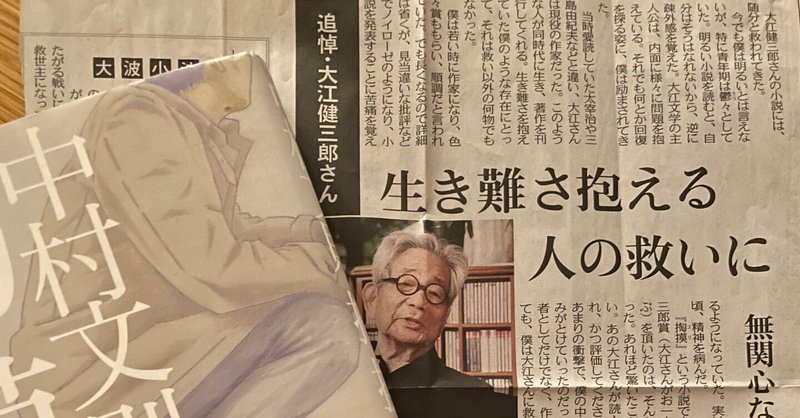

大江健三郎氏ご逝去に寄せて、多くの追悼文が次々掲載、発表される中、東京新聞4月3日付夕刊の中村文則氏の追悼文に泣かされた。中村氏は、大江作品に「随分と救われてきた」と稿を起こし、いくつも依頼され四つ目となる追悼文を「書いている途中でさっき急に込み上げてしまい、この原稿は泣きながら書くことになった。・・・こんな風に、泣きながら原稿を書くのは初めて」と書き納めた。勘所は、大江作品の「Rejoice!」に触れたあたりなのだと思われる。自分は「大江さんに救われた。大恩人だ。その存在が、もういない」、自分は「今、とてもRejoicme!という気分になれない」。こんなこと書いてしまったら突き上げてくるに決まってる。自分自身、訃報に接して以来ずっと堪えてきたものが、この箇所あたりを読んだ時、中村氏と等しく、内側が綻び、決壊した。

中村文則作は芥川賞の「土の中の子ども」を文春掲載号で選評とともに読んだだけで、誠に申し訳ないことながら、その後の作品は未読だった。『掏摸』の世評高く、大江健三郎賞を授与されたことも承知していながらも、である。しかし、このたびは、そうはいかない。大江氏に選ばれ、大江氏に救われたと言う作家の作品を読まなければならない。

『掏摸』は、所謂ピカレスク小説である。スリを生業とした青年が、裏社会でうごめくものに不本意ながらとりこまれ、得体の知れない力に支配され、その力が描く青図通りの軌道を歩まされ、知力を働かせての抵抗虚しく理不尽な方向づけに従属させられる。

物語の中締めでは、社会の実相を思わせる舞台装置が並んで読む側の興味を惹き、奇妙な形で出会う母子に主人公が心動かされるあたりに、ステレオタイプながら、誰もが受け入れやすい抒情を漂わせる。さりげなく贅肉のない文章で単行本170頁があっという間で、一人称で主人公の内面を詳らかに描出する展開に中村氏の筆力を体感させられる。

おそらく主人公の内面描写にこだわる姿勢が大江氏の評価を得たものと推察されるが、機会を見て、選評を一読しようと思う。大江健三郎文壇デビュー作「奇妙な仕事」に通底するものを感じさせる作品だった。しかし追悼文ほどの共鳴、親和性にまでは至らなかった。大江健三郎賞の恩恵で世界各国で翻訳されていることは慶賀としたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?