『あんこの本』姜尚美 「あんこが嫌いな人におすすめ」と意表をついて

このnoteは、本の内容をまだその本を読んでない人に対してカッコよく語っている設定で書いています。なのでこの文章のままあなたも、お友達、後輩、恋人に語れます。 ぜひ文学をダシにしてカッコよく生きてください。

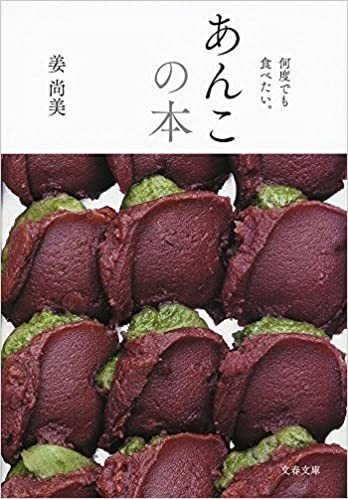

姜尚美『あんこの本』

○以下会話

■あんこが苦手な人へのあんこ入門書

「お菓子についての本か。そうだな、そしたら姜尚美の『あんこの本』がオススメかな。和菓子って好き?僕はケーキとか洋菓子の方が好きで、どうもあんことか和菓子はあんまり好きじゃいんだ。これでもかという砂糖の甘さとパサパサの小倉で口が乾いてしまって、お茶なしでは飲み込めないんだよね。だけどこの本を読むと、あんこが食べたくなってきて「和菓子もありかもな」って思えるんだよ。

『あんこの本』は、あんこが嫌いな人にオススメな本なんだ。というのも、著者の姜尚美さんも、初めはあんこが苦手だったらしいんだ。だけど、取材した和菓子屋さんで丁寧に作られたあんこを食べたら、「みずみずしい」って感じて今までのあんこの常識が変わったんだって。そんなあんこが苦手だった著者が、あんこが苦手な人の立場に立って、美味しいあんこを紹介しているから、ページをめくっていく毎にどんどんあんこの魅力にはまっていくんだよ。

『あんこの本』は、京都を中心に日本各地の和菓子の名店を訪ねて、あんこの美味しさと、それを作る職人さんの思いを丁寧にまとめた本なんだよ。読んだらあんこが食べたくなって、休みの日に和菓子屋さんに寄ってみたくなるよ。

■あんこの魅力

まずこの本を読んで気づくのは、あんこを使ったお菓子の種類の多さ。あんこを使ったお菓子といわれると、まんじゅうとか鯛焼きしか思いつかないんだけど、あんころ餅、最中、ぜんざい、きんつば、おはぎ、シベリア、羊羹、あんバター、、、数え切れないくらいにたくさんあるんだよ。そして一言にあんこといっても、あんこは、古くから門外不出でお店独自に作られてきた歴史があるから、それぞれのお店で作り方が異なって、それにともなって味も全然ちがうんだ。そしてそのあんこを各々のお菓子に変えていくから、「あんこを使ったお菓子」と一括りにしても、牛乳とチーズくらいに違うんだよ。

そしてそのあんこのお菓子たちを撮影した写真がとても良いんだ。めちゃくちゃ美味しそう。食べたい。この本の副題が「何度でも食べたい。」なんだけど、取材と称してこれらをひとつひとつ食べていったら、そりゃこんな副題をつけたくなるわなって納得しちゃう。単行本と文庫本で2種類出てるんだけど、ぜひ大きい単行本の方で読んで欲しい。写真を眺めるだけでも充分楽しいよ。

でもやっぱり一番の見所は、姜さんの表現力なんだよ。いくら名店のあんこだとしても、それらを紹介する文章が通り一辺倒の表現だったら読んでて楽しくないよね。みずみずしいあんこ、ふわふわのあんこ、疲れをとってくれるあんこ、繊細なあんこ、それぞれのあんこに対して姜さんが感じ取った思いをのせて、大事に丁寧に表現していて、いつまでも読んでいたくなるんだよ。

■小倉そばがき

僕がこの本で一番食べてみたくなったのは、神保町にある松翁というお蕎麦屋さんの小倉そばがき。蕎麦がきっていう食べ物知ってる?僕はこの本読んで初めて知ったんだけど、簡単にいうと蕎麦で出来たお餅なんだ。蕎麦には色んな食べ方があって、普段一般に食べられている麺の蕎麦は、本当は「蕎麦切り」という料理名らしいんだ。同じ蕎麦粉を、こねて(かいて)粘りを出して餅状にしたものが蕎麦がきで、昔はおやつとして食べられていたんだって。

松翁の小倉そばがきは、提供まで10分以上時間がかかるんだ。というのも、注文を受けてから何度も蕎麦をかいて、かいてかいてかきまくってフワッフワにしてやっとのことで完成するらしいんだ。

本に松翁の小倉そばがきの写真が載ってるんだけど、蕎麦がきが生クリームみたいに真っ白にとろっとしていて、そこに粒あんがどっさりかけられていて本当に美味しそうなんだよ。ぜひ今度行きたい。

巻末に、取材をして分かったあんこに関するあれこれが書かれているんだけど、その中に「あんこを書いた作家」として、芥川龍之介の『しるこ』が紹介されているんだ。今気づいたけど、この本もそうだし、『しるこ』も、村上春樹の『牡蠣フライのおいしい食べ方』とか、僕は食べ物を書いた文章が好きなんだな。というより、食べ物が好きなのか。」

この記事が参加している募集

お賽銭入れる感覚で気楽にサポートお願いします!