税務大学校の思い出

筆者の社会人としての振り出しは国税職員でした。国税時代の研修の思い出について書いてみました。

税務大学校のHPはこちら

高卒区分の普通科研修については、こちらをご参照ください。

専門官基礎研修

国税専門官採用者は、採用直後から埼玉県和光市にある税務大学校(税大)で4か月間の専門官基礎研修を受けることになります。全国の国税局採用者が集められるため、敷地内の寮に寝泊りする人が大多数です。東京国税局や関東信越国税局採用者の場合、自宅から通勤(通学ではない)する人も多いです。基本的には毎日講義を受けることになりますが、簿記会計や税法の基礎的な知識を身につけるための講義や教養的な講義等でカリキュラムが構成されています。

研修期間中に事務系統(法人課税、個人課税、資産課税、管理徴収)が決まり、事務系統は基本的に定年まで変わりません。割振人数は法人>個人>徴収>資産の順番ですが、人気は法人>資産>個人>徴収の順番となっています。泥臭い系統は人気がないんですね。しかし、半数以上が希望しない個人と徴収になってしまい、法人希望で徴収になった人の中には泣き出す人もいます。筆者は希望どおり法人になりました。なお、採用前に公認会計士、税理士、簿記1級に合格していると法人希望が100%通ります(筆者の肌感覚)。ちなみに筆者の同期には、氷河期ということもあり、これらの資格保有者も何人かいました。関係ないですが、出身大学も東大を始め旧帝大もそこそこいました。

研修の中身はさほど難しくもなく、皆んな学生気分が抜けきっていないこともあり、和気藹々とした雰囲気です。ご飯を食べる場所が皆んな同じなので、必然的に飲み会が頻繁に開催されます。上司も先輩もいないので、学生飲みに近いですね。オフィシャルな飲み会には唯一の上司である教授も参加しますが…。

研修の最後にテストがあり、成績に応じて25%刻みで上位からABCDのランク付けがありますが、人事評価には関係がないため、ガチ勢は少ないです。筆者もあまりやる気がなかったのでBでした。テストが終わると、いよいよ税務署への配属ということで、ブルーになる人が多いです。筆者も調査なんかできるのかなんて思ってました。

専科研修

税務署で1年間(今は3年間)実務経験を積むと、また和光の税大で研修を受けることになります。研修期間は7か月と長期に及び、講義内容もよりレベルアップします。また、専攻税法に関する判例を学習するゼミが班単位で開催されます。各回のテーマに沿った判例調査や資料作成をゼミの前に行い、調べた内容を基にゼミで議論することになります。役割分担は毎回変わりますが、どの分担であっても中身のある議論をするために事前準備に結構な時間を割かれます。日中は講義があるので、残業みたいな形で夜間に作業しなければならず、かなりの負荷となります。このゼミの貢献度も研修の成績に影響するので皆んな真剣です。

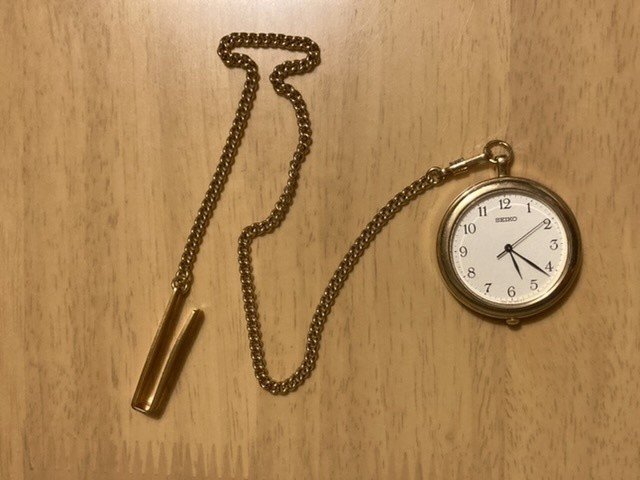

専科研修では、専門官基礎研修とは打って変わって研修の成績が人事記録として残り、その後の出世に大きく影響します。ランク付けは専門官基礎研修と同じですが、上位10%になると特別昇給、上位5%は優等賞として出世コースに乗ります(当然その後の仕事ぶりがダメなら外れます)。また、優等賞の記念品として金時計が贈られるため、その後の国税人生では「○○さん金時計なんだ?凄い!」が付いて回ります。このため、職員の大半がガチ勢となります。筆者も税務署の壮行会(飲み会)で「最低でも金時計!最高でも金時計」と当時(でもないけど)流行語にもなった柔道選手のフレーズを文字った宣言をして研修に臨みました。

当時のテストは、簿記100点、財務諸表論100点、行政法100点、租税法100点、会社法100点、専攻税法(法人税、消費税、源泉所得税)300点×2回の計1100点満点でした。試験前には毎日深夜まで暗記作業を繰り返していたのを覚えています。

さて、筆者の結果は…

テストの得点率は約95%、ゼミの貢献度はかなり高かったと思います。卒業式では代表で金時計を受け取りました。

その後

税務調査も得意だったし、出世コースには乗れていたんじゃないかと思います。監査法人に転職することで、苦労して築き上げた評価もゼロとなりました。国税の仕事は面白かったし、やりがいが凄くあるので、ちょっともったいなかったなと今でも思います。今の仕事も面白いですけどね。

関連記事

国税の仕事のメインは税務調査です。筆者の記事の中でも最も強烈なエピソードを入れてありますすので是非お読み下さい。

お仕事のご依頼はこちらまで

最後までお読みいただきありがとうございます😊少しでもお役に立ったらスキ(❤️)していただけると嬉しいです。note会員でなくても押せます。