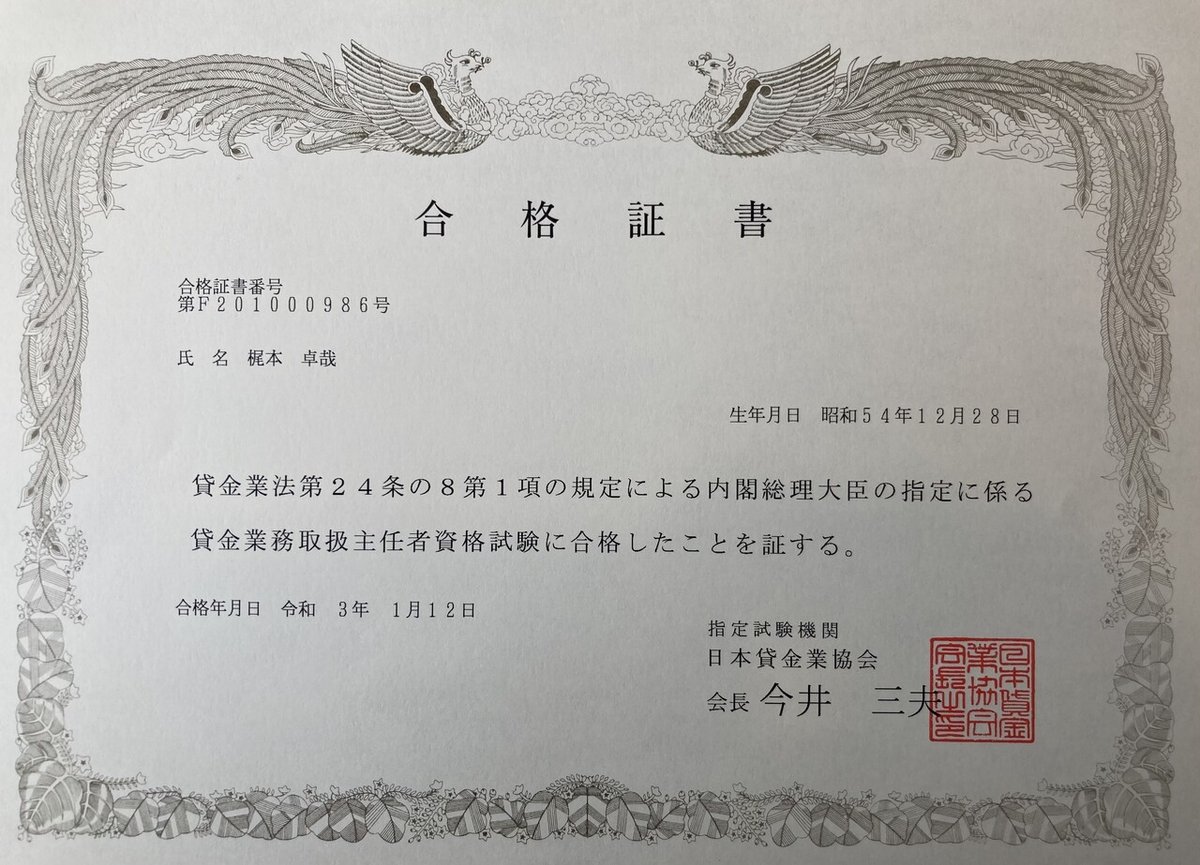

貸金業務取扱主任者資格試験 合格体験記

2020年度の試験に合格したので、合格体験記を書きました。

受験当日の感想と自己採点の記事はこちらの2つです。資格の位置付けなんかも簡単に触れています。

受験前のステータスとか

行政書士や宅建に合格しているので、ある程度法律の知識はありました。公認会計士なので会計の知識もそこそこあります。加えて資格試験は何回も受験しているので、テクニックもそれなりに。

ということで、11月9日にUSCPAのBEC、11月14日にM&Aシニアエキスパートを受験し、3連戦の締め括りとして11月15日に貸金業務取扱主任者を受験するスケジュールを組みました。結果的には全部合格です。

学習期間

USCPAの受験までは一切勉強していなかったので、学習期間としては11月9日から11月15日の試験当日までですね。間にM&Aシニアエキスパートの一夜漬け+受験を挟んでいるので、実質5日間程度といったところでしょうか。

別にチャレンジングなことをしたかったわけではなく、ただ単に学習計画の要領が悪いだけです…。欲を言えばもっと勉強して試験に臨みたかったですね。

貸金業法+関連法だけテキスト1回転+過去問2年分解きました。民法は手付かずで、改正論点を押さえきれませんでした。

受験結果

合格ライン33問正解のところ、37問正解で合格です。結構ギリギリですね…。

分野別の正解率をまとめてみました。

①法及び関係法令に関すること 19/27 (70.4%)

②貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 11/15 (73.3%)

③資金需要者等の保護に関すること 7/8(87.5%)

計 37/50 (74.0%)

②の民法も結構間違えてしまいましたね。それよりもやはり①の貸金業法があまりできてません。問題演習が足りないと痛感しました。業法は色んな資格で勉強しましたが、貸金業法はかなり取っ付きにくいので、問題演習を多めにこなして、知識を定着させるのが良いと思いました。

使用した教材

再掲します。

たぶん定番です。これで足りないということはないなと思います。本番でも過去問そのままということも多いので、定番と言われているものならどの教材でも問題ないでしょう。

おわりに

この資格を持っているからといって、特段何か有利になるということはありませんが、合格率が30%程度と割と高いので、初めて受ける法律資格としては良いのではないでしょうか。

この記事が参加している募集

最後までお読みいただきありがとうございます😊少しでもお役に立ったらスキ(❤️)していただけると嬉しいです。note会員でなくても押せます。