姿勢分析~視診で予測して時短介入につなげる方法~

▮なぜ姿勢分析が必要か?

私は現在(R2.4現在)、整体サロン・訪問リハビリで勤務しておりますが、以前は通所介護施設、病院、訪問、外来、特養などでも勤務経験があります。病院と訪問での業務は一人に対して40~60分/回の介入を行っていた為、じっくりと評価やアプローチが行えていましたが、それ以外(外来、特養、通所介護)での業務は、一人に割ける時間が10分程度だった為、いかに短い時間で質を担保するかを考えていました。そこで役に立っているのが、姿勢を見て身体の特徴を予測する、という手法です。あくまで予測の為、外れることもありますが、この手法を用いてから短時間で診ることに抵抗がなくなりました。

姿勢を診ることで痛みの訴えがある方の原因の推測が短時間で行えます。また、「全ての動作は姿勢に始まり、姿勢に終わる」と言われているように姿勢を診ることで動きの予測も行えます。

今後は、一人のセラピストで多くの高齢者を診る機会が増えると思います。一人で多くの対象者を診れるセラピストの方が生産性が高いですし、限られた時間で多くの事が行える為、サービスの質が高いと言えます。もし、自分が病気や障害になったら、1時間身体の端から端まで触られたり、動かされたりするよりは、短時間で効率的に介入してくれた方がありがたくないでしょうか(皆がそうではないと思いますが)?

姿勢を診ることはテクニックではありません。覚えるだけなので誰でもできるという点がおすすめです。

▮姿勢分析について

まず姿勢とは、座位、立位、臥位など様々ありますが、基本的には「姿勢とは重力に対する身体の適応状態」と言えます。そして「分析とは複雑な事柄を一つ一つの要素や成分に分け、その構成などを明らかにすること」とあります(コトバンクより)。これらを加味して噛み砕いて解釈すると、「姿勢分析とは、姿勢から読み取れる特徴を把握し、アプローチにつなげる」と言えると思います。

つまり、ただ姿勢を見て「骨盤が歪んでいますね」とか「右肩が下がっていますね」などで終わるものではありません。その特徴と、問診と触診を合わせてアプローチにつなげるものと言えます。

このnoteでは、姿勢を見て身体的特徴を予測する、という部分をメインに書いていきます。ぜひ最後までお付き合いください。

【目次】

・良い姿勢とは

・姿勢の見方

- ジンクパターン

- 連鎖パターン

- 体幹パターン

- 姿勢の分類

・全体の姿勢から推測

- 立位

- 仰向け

- 四つ這い

・局所の状態から全体を推測

- 骨盤

- 肩甲骨

- 足部

・全体と局所をつなげる

・しぐさから推測してみよう

▮良い姿勢とは

良い姿勢の定義とは何でしょうか?意外とすぐに答えられる人は少ない印象です。教科書的には矢状面の立位姿勢では、「耳垂−肩峰−大転子−膝関節後方−外果前方」のラインが直線だと良いとかありますが、正式な定義ってないんです。それは、骨、筋肉、それ以外の組織全て人によって異なる為、良い姿勢は人によって異なると言えます。

先人の良い姿勢の定義をいくつかご紹介します。

①良い姿勢か悪い姿勢かを判断する評価基準はどこに視点をおくかで異なる(中村隆一より)。

②良い姿勢とは骨格とそれを支えている筋肉群のバランスがよく取れている状態のことをいう(矢部一郎より)。

③何が「良い姿勢」であるかを一律に記述することは困難であり、疼痛回避 の要求を満たした姿勢を選択した結果、二次的な事態を発生させた時に姿勢異常と呼んでいる(鈴木貞興より)。

こられをまとめると、

●良い姿勢は視点によって変わってくる

●特定の骨や筋肉への負担が少なくバランスが良い状態

●症状がなければ、その姿勢で良いという考え方

と言えます。

中間位とは

中間位という定義を考えてみたいと思います。

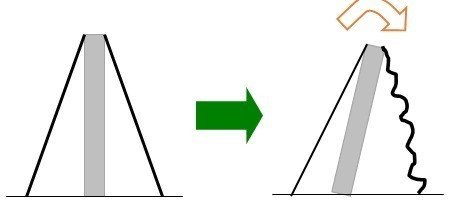

下の図の棒がまっすぐ立っている時に左右のロープが釣り合っていると過程し、その棒が右に倒れた時は一方のロープはたわみ、他方のロープはテンションがかかります。それが身体内でも起こっています。

筋肉で言えば、たわんでいる側が求心性収縮、テンションがかかっている側が遠心性収縮といえます。求心性収縮側は硬くなっている場合と緩んでいる場合がありますが、遠心性収縮側は硬くなっていることがほとんどです。

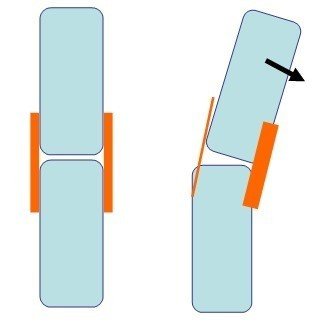

次に下の写真を見て頂き、水色の棒は骨だと思ってください。関節は摩擦係数がとても小さいため滑りやすい構造です。その滑りやすい(ずれやすい)関節が外れないように常に筋肉や靭帯などの組織で制御されています。

良い姿勢とは関節のずれが少ない状態と言えます。つまり組織への負担が少ない状態です。骨の形が人によって異なる為、良い姿勢は人によって異なるとも言えます。

ここから先は

¥ 980

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?