一級建築士試験_16【私が製図試験で実際に使ったオススメの道具たち】

皆さんこんばんわ。

Kaede Architectのなかむラテです。

一級建築士学科試験を受験られた方本当にお疲れ様でした。

今年は合格基準点がかなり高く、合格するのかどうか読めない年だったと聞きました。

そして、合格された方ここからは製図試験の準備期間になります。

学科と違うのは、受けにくる受験生の全員が本気と言うこと。

その分競争率が高く、単純に上位40%に入らなければなりません。

今できるアドバイスとすれば、学科が終わったからとひと段落するのではなく、しっかりと切り替えて、いかに早く次に迎えるかが重要です。

学校に通ってる人は頑張って波に乗りましょう。決して休むことをしない。これが大切かなと思います。

前置きはこのくらいにして、学科合格者の方から「私が使っていた道具を教えて欲しい」という連絡を頂きました。

そこで今回のコラムでは、下記について書いています。

【全ての課題で『ランク1』だった私が実際に使っていた製図道具】

道具は、「作図に必要なもの」、「エスキスに必要なもの」、「その他~私が実際に使っていたもの」の3つに分けて、細かく書いています。

「なぜ必要なのか」の理由や「選ぶ上での注意事項」も含めてかいていますので、是非最後までお読み頂ければ嬉しいです。

******************

❶『作図に必要なもの』

【三角定規+テンプレート】これは絶対に買うべき

これは是非ご購入することをお勧めします。写真の左上ものです。

45度の三角定規にテンプレートがついたものです。この道具は「柱」を書く為に用います。

資格学校が販売しているテンプレート(右上のようなオレンジまたは青いもの)は、とても薄く、太く描かなければならない「柱」正直は描きにくいです。更には90度を取りづらく、ずれる可能性も高いです。

太く描かなければならない柱には結構な力が必要です。私は安定感を得るために、この商品を使用していました。製図受験者なら是非使用したい1品です。

▼下記にAmazonのリンクを貼っておきます。

【60度の三角定規も必要です】

上に述べたテンプレートが付いた三角定規は45度のものです。

たまにその45度だけで図面を描く方がいますが、それはやめて下さい。

A2用紙で、左下に1階平面、左上に2階平面を描くことになるかと思いますが、縦のラインは一気に引いた方が効率が良いです。

そのため45度だと、長さが足りないので、絶対に縦のラインを引く三角定規は60度も用意して下さい。

また、勾配屋根を描く場合もあるので、勾配定規もあれば便利かと思います。

【シャープペンシルは「ぺんてる」がオススメ】

シャープペンシルは自分に合ったものが重要ですが、私がお勧めするのは「ぺんてる シャープペン」です。とても軽く、記述問題も最小限の疲労で乗り越えられます。

私は、柱を「0.9mm(オレンジ)」、壁「0.7mm(青)」その他「0.5mm(白)」を使用していました。

ですが、途中から少しでも作図時間を短縮しようと、柱、壁を「0.7mm(青)」で描いていました。力の入れ具合で線の強弱をつけるようにしていました。

▼リンク写真は0.9mmです。

【フローティングディスク】

三角定規の裏に貼りつけ、図面の汚れを防ぐためのものです。

図面を綺麗に仕上げるために、絶対に必要なものになっています。

【三角スケールは大小揃えろ】

まず、三角スケールは必ず大きいものにして下さい。

製図試験では、いかに時間を短縮するかが本当に、本当に、肝です。

そのため、一気にスパンを記載出来るように「三角スケールは大きいもの」にしてください。

提出する製図(本番)のスケールは【1/200】で描きます。そして、エスキスは【1/500】で描く場合が多いです。(5mm方眼のひとマスが2mでわかりやすいから)

だからこそ、必ずその【1/200】、【1/500】の2つがある三角スケールとして下さい。もっと言えば、エスキスに小さい三角スケールを使った方が効率が良いと言う方もいます。(私は三角スケールは1つでしたが)

その場合でも、ぱっと見で混乱しないように極力同じ三角スケールを使って下さい。上部の写真は同じ種類の三角スケールになっています。

▼大きいもの【30cm】

▼小さいもの【15cm】

【電卓は意外と重要】

電卓は何にするか結構悩む人が多いです。

まず注意点としては、計算式を保存できる関数電卓は持込禁止になっています。

だからと言って小さい電卓(簡易電卓)で、言い方が難しいのですが、複数の掛け算を足していくことができないもの?は避けるべきです。

電卓は面積表を作る為に使うので、下記のような計算が一発でできるものを選ぶ必要があります。

(例)

(21×14)+(7×1)+(14×2)−(7×7)

▼間違いのないオススメ電卓

【アスカ 電卓 計算式表示電卓 ()計算可 C1242W】

【コンパスはいざという時のために用意しよう】

必要ない場合も多いですが、今回の課題「美術館の分館」では【屋上庭園】がマストになっています。

例えば、「直径10mの円が入る屋上庭園」なんて言う必要要件が出る場合もありますので、コンパスは用意するようにして下さい。

▼設計製図用のコンパス

【図面を綺麗に仕上げるコツは製図用ブラシ】

図面が汚くなってしまう人の特徴として、2点あります。

1つは、汚れた手をそのままにしてしまう人。そして2つ目はブラシを描けない人です。

結構めんどくさいのですが、綺麗に仕上げるためには、製図用ブラシは必要なものです。

【製図用の細い消しゴム】

設計製図では消しゴムは極力使わないようにして下さい。

消しゴムを多く使う人は、図面も汚くなりますし、何より時間が足らなくなる場合もあります。ただもしもの時のために消しゴムは用意する必要があります。

製図をやっていると「消す暇がない」状況になるかと思います。(柱を書き間違えたなどは別ですが)消しゴムを使うときは、最後に時間が余った時に飛び出た線を消す程度です。

※記述問題があるので通常の消しゴムは絶対に必要

▼製図用の消しゴム

【滑り止めはあった方が良い】

一昨年くらいから、製図板の下に滑り止めを引くと注意されるようです。

記述問題等のカンニング防止です。

しかし、試験会場がどんな状況かわからないので、製図板の足にだけ滑り止めをつけておくことが良いと思います。

私自身も滑り止めを細かく切って、アロンアルファで足にだけ貼っていました。100金などで探してみてはいかがでしょうか。

【製図テープ】

当然ですが、綺麗にはがせるドラフティングテープが必要です。

ここで注意して欲しいのは、図面を製図板に取り付けるときに「製図板に磁石でくっつくタイプの銀色のやつは使用しないこと」です。

意外とズレますし、よくありません。

▼図面をつけるにはこれが良い

*******************

❷『エスキスで必要なもの』

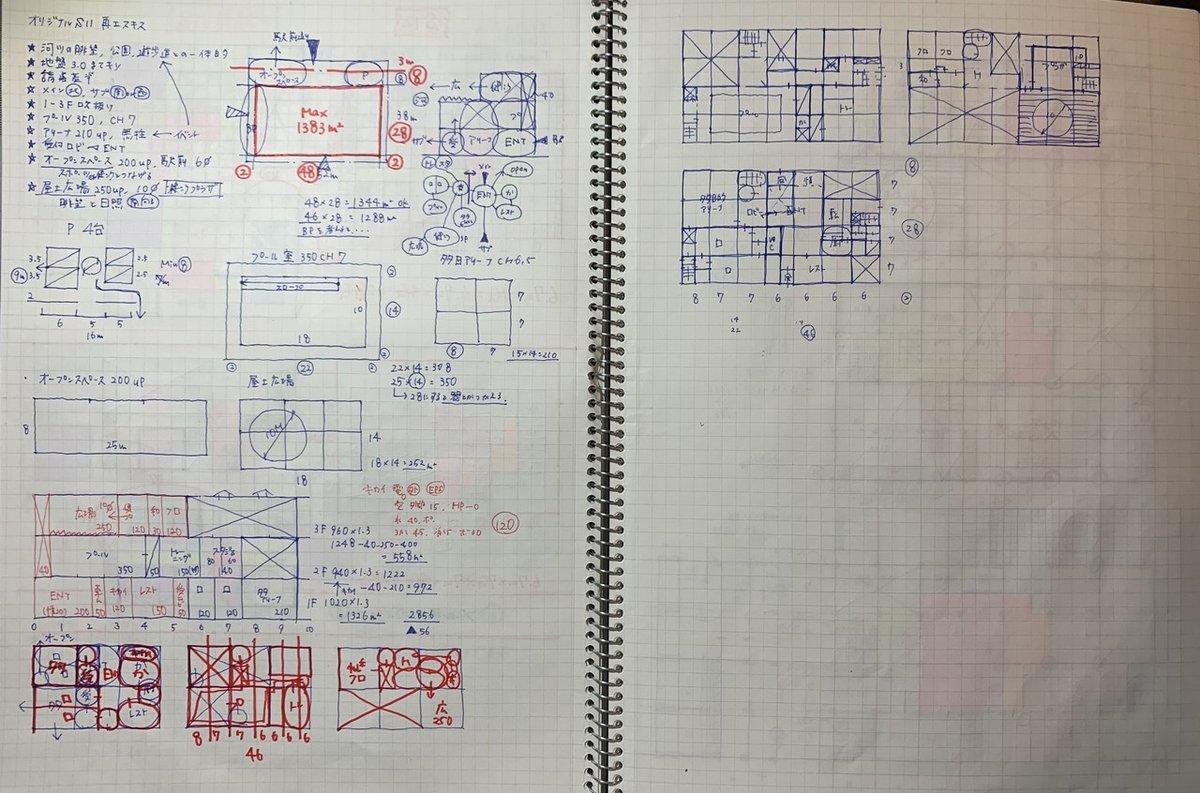

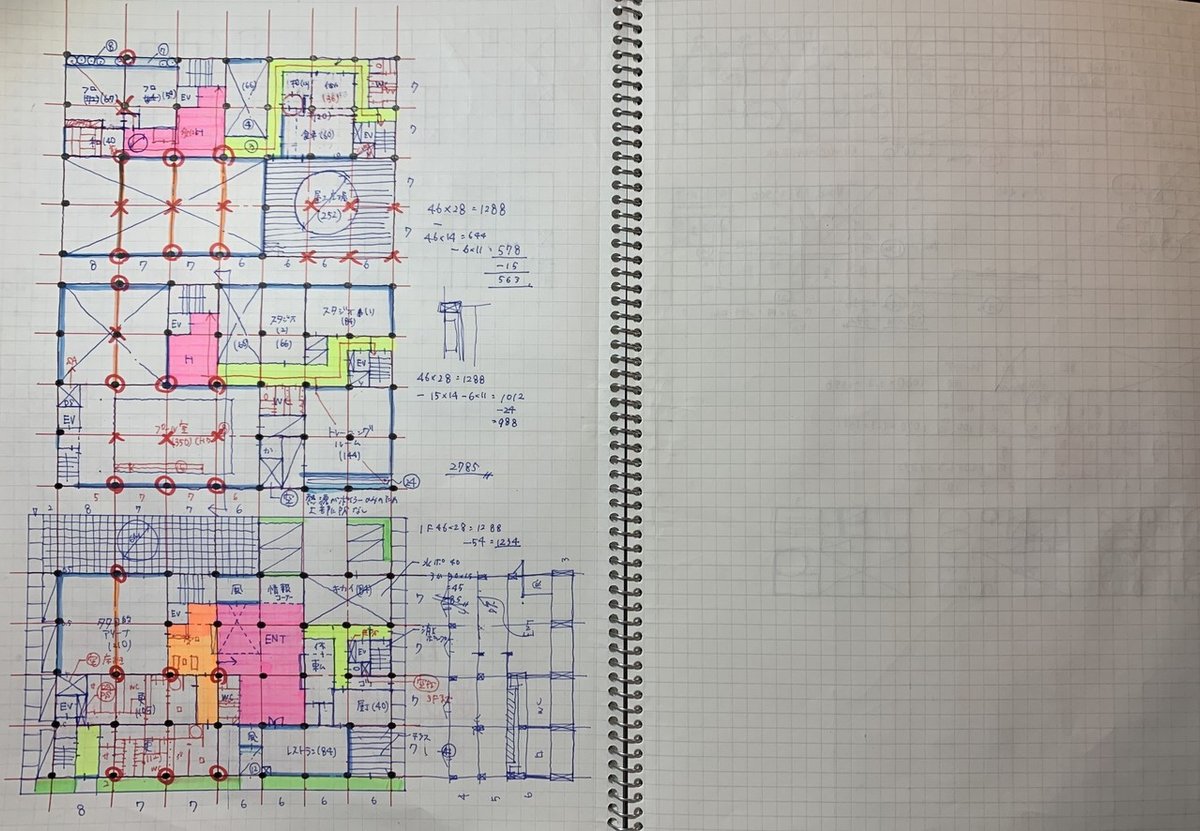

参考に私のエスキスの写真を載せます。

【フリクションペン】

人によるかとも思いましたが、参考として、私はエスキスはフリクションの青を使っていました。なんとなくシャーペンだとうまくできない気がしていました。

また、フリクションは青と赤を使っていたのですが、持ち変える時間をなくすため、3色のやつにしていました。(時間短縮は徹底していた!!)

【太ペン2色】

上記の写真にあるように、私は2色の太ペンを使っていました。

問題文で特に重要なところは、「絶対に忘れない」意味を込めて赤い太ペンでグリグリ描いたものです。

【マーカー5種】

正直ものはなんでも良いと思います。

マーカーは、問題用紙の線引きだけでなく、エスキスの色分けに使用します。授業を行えばわかるかと思いますが、必ず必要になります。

【黒の水性マーカー】

これはエスキスで柱を記載するために必要です。やらないとわからないかも知れませんが、いつか必要だったと思う時が来ますので、是非購入をお勧めします。

絶対水性ですよ。笑

油性だと製図台に大量のホクロできますので。

▼私が実際に使っていたもの(普通に買った方が安いかもです)

*****************

以上が必ず用意した方が良いものになります。

そして下記には私が使っていたもの(必要ではないけどおすすめ)するものを記載します。参考にして下さい。

❸『その他-私が実際に使用していたもの』

【立てられる筆箱】

製図試験は時間との戦いと言いましたが、ペンを探す時間を作らないために、立てられる筆箱が良いです。

▼私はこれを使っていました【グッドデザイン賞】(東急ハンズで3000円程度)

なぜか以上に高いですが、東急ハンズでは3000円程度で購入できますので、実際に訪れる方が良いと思います。

【エスキスはA4の方眼ノート】

これは人によると思いますが、私は宿題で出されたエスキスは全てノートに描いていました。

エスキス用紙も配られるのですが、A2だと仕事帰りにカフェでエスキスだけなんてことが出来ません。

その代わりノートだと、持ち運べますし、今までの記録がいつでも確認出来るのでお勧めです。

▼私はこれを使っていました(東急ハンズ)

【立てられる時計】

会場には時計がない場合が多いかと思います。学科試験会場に時計がなかった場合は、同じく製図試験会場にもありません。

そのため時計は必須アイテムになるわけですが、製図試験中に腕時計は邪魔です。腕時計とは別に「立てられる時計」が必要になります。

時間配分がとても重要なので、「あれ? 何時から始めたっけ? 何時間経ったっけ?」とならないためにもデジタルはやめた方が無難です。

ぱっと見で過ぎた時間がわかるような、一般的な時計が望ましいと思います。それと、Apple Watchは取り上げられます。

【ウェットティッシュ】

私はどうしても手の甲が汚れてしまっていたので、ウェットティッシュを使っていました。

作図していてちょっとした休憩に手を拭けば、一石二鳥です。

手袋をして書いている人もいましたが、私はウェットティッシュをお勧めします。

*****************

【A2製図板】

最後に念のため製図板のリンクも貼っておきます。

多くの方は学生時代に使用していたものか、資格学校で購入する場合が多いので、下記のリンクは必要ないかもしれませんが、購入手段がない方は是非ご利用ください。

また、製図板に貼ってある紙を止めるための磁石は使用しないことをオススメします。

*********************

以上になります。

参考になりましたでしょうか?

その他質問事項などあれば、気軽にご連絡下さい。

サポートによって頂いたものは書籍購入等、より良い記事を継続して書くために利用します。よろしくお願いします。