Hello, note. / 2019年振り返り10選(映画編)

昨年末から始めた、noteでの自己紹介兼ねた「2019年に良かったもの10選」。今回は「2019年に出会った映画」です。

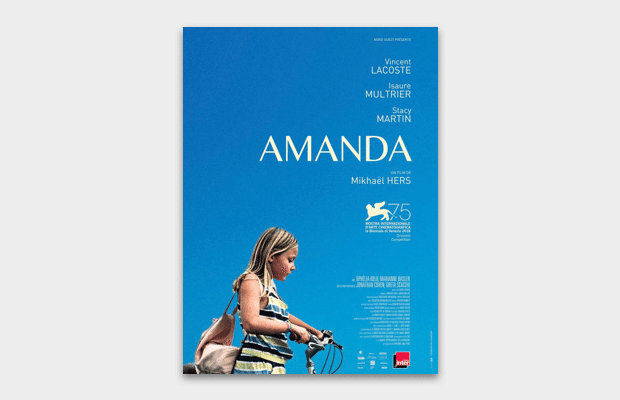

アマンダと僕 / ミカエル・アース

2019年はミカエル・アース監督と出会った年だった。劇場で心揺さぶられ、その後すぐに妻を連れてもう一度観に行った。二度劇場で観たのは、今年はこの作品だけ。

例は違えど、これから先自分も同じように不条理な悲しみに突然出会うことになるかもしれない。

その中で絶望せず、自分を傷つけず、他者を巻き込む傷つけあいへ発展させず生きていくための、唯一の方法が静かに丁寧に描かれていた。

ある意味「ジョーカー」と対になる一本で、それが2019年似た時期に公開されていたことも印象的だった。

負った傷とともに、日常の生活を積み重ね、大事な人をみつけ、やがて家族となっていくことで生きていくこと。そして"Elvis has left the building. " のエンディング。

この2つを伝える、優しさと希望の作品。

同じくミカエル監督による「サマーフィーリング」も素晴らしかった。

ラストショットで切り取られた世界の美しさの余韻と、合わせて流れ出すベン・ワットの"North Marine Drive"。完璧な2019年の夏映画だった。

カメラになった男—写真家 中平卓馬 / 小原真史

強烈だったのは、シンポジウムでのシーンだった。

大人たちが集い対話する場であれば、程度の差こそあれ暗黙な予定調和が起きる事は避けられない。というより不可欠だ。

が、中平さんは、それを許さない。

ドキュメンタリーとして自分が安全圏内で観ていられる立場なら、「王様は裸だ!」と叫び、世界の真実が暴露されるさまは痛快で面白いだろう。実際、大いに笑った。

でも、中平さんの目の奥は、恐ろしい。結局、自分もそこにいる大人達と変わらない事を見透かされてしまう。

「本当の事」を空気を読まず暴いてしまう人は、一歩引いて観ていられる立場ならば面白いかもしれないが、もし自分が当事者であればそれは恐怖でしかない。

嘘を許さない中平さんは、だから偉大なアーティストだし、恐怖の象徴でもある。

人間の可愛らしさと怖さと面白さが詰まったドキュメンタリー。笑いながら怖くて引きつり、でも笑ってしまう。

サタンタンゴ / タル・ベーラ

7時間18分。まずこれ以上の長さの映画を劇場で観ることは、きっとこれから先の人生でないだろうと思う。その意味でどうしたって特別にならざるをえない映画体験だった。

それぞれの構図と、モノクロの色彩の美しさに、対象をゆっくりゆっくり無駄なく丁寧に追っていく超長回しのカメラ移動の美しさ。

絵自体の美しさへさらに畳み掛ける、風の音、雨の音、時計の針、カラスの鳴き声、蠅の音、そして鐘。それら一つ一つの音の反復と増幅に事による絶望的な音響効果。

決して終わることを止めないあの地獄の宴会シーンは、自分の中での悪夢飲み会映画の最大値を更新した。

人生で一度くらいこんな映画体験があっていい。

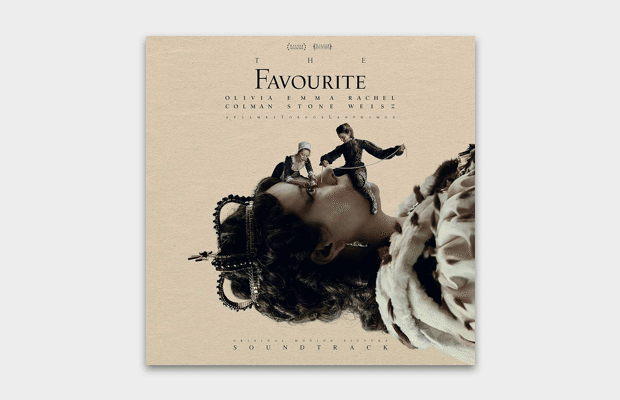

女王陛下のお気に入り / ヨルゴス・ランティモス

衣装や美術の美しさに掛け合わせた、現代的なダンスの振り付けの大胆さ。魚眼が描く異空間な映像世界と、ギィーギィーと鳴り続ける不吉を煽る弦の反復音。

ヨルゴス・ランティモスが描く、不穏すぎる世界とその美意識の強烈さは、毎回嫌いはずなのに結局惹きつけられて好きに変わってしまう。

今回は冒頭、各パートタイトルそしてエンディングまでのタイポグラフィの美しさに、完全にやられてしまった。

エンドロールまでタイポグラフィが完璧な作品として、今の所最上のものでないかと思っている。

ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド / クエンティン・タランティーノ

エンディングに漂う、淡く甘い煙のような映画でしか感じる取ることの出来ない夢の余韻。タイトルが語りかける優しさ。

現実世界に対して、映画でしか実現できないことを、タランティーノの映画へ寄せる愛で表現し切った作品と思う。

対象に、愛がある/ないは、ディテールが全て語ってくれる。タランティーノは毎作、それを証明している。

ジョーカー / トッド・フィリップス

不条理な現実世界に対し、静かに、諦めず、大切な人をみつけ、やがて家族となっていくことに活路を見いだせる「アマンダと僕」のような人もいれば、そうしたくても出来なかった人も居る。

その一方の側の象徴がアーサーだ。

どちらも現実だし、どちらにも共感する。

映画とは、表面的な伝達の指の間からこぼれ落ちていく「声にならなかった声を拾い、観客に想像力を与えること」が役割だと思っている。

よこがお / 深田晃司

淵はすぐそこにある。わたしたちは、その淵にいつも立っている。

その現実を、観るもの全員無縁でない事が映画によって叩き込まれていく。

人の顔は、今見えている正面からの顔だけが全てでない。横顔からはじめて見た時に知る恐ろしさ、美しさ、優しさ、やりきれなさもある。

轟音のエンディング後、息を呑みシーンと静まった劇場内の光景に総毛立った。

今の日本で生きる/生きていく人であれば、ためらわず深田晃司監督の作品は観てほしい。

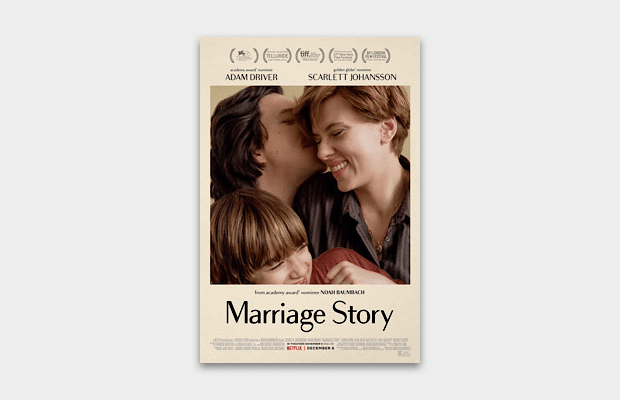

マリッジ・ストーリー / ノア・バームバック

生活を積み重ねていった者同士でないと、通じ合えない言語やサインがある。たとえその愛がお互いもう違うかたちになってしまったとしても、残ったその二人だけの言語は、やっぱり愛のかたちなのだと言いたい。

ノア・バームバックは一見意地悪く見えつつ、いつも弱さへ優しい目線がある。これまでの優しさは共感によるものに見えたが、今回の優しさは、成熟の優しさだった。

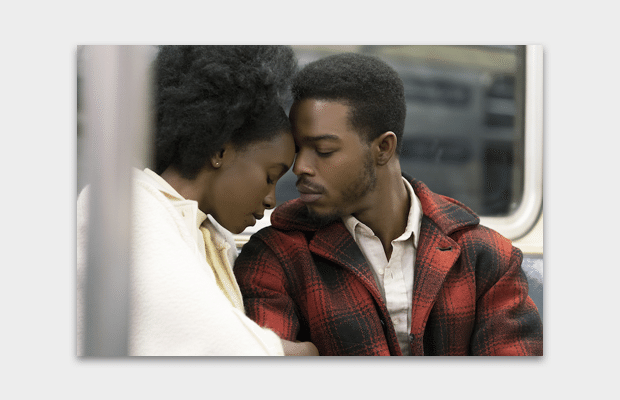

ビール・ストリートの恋人たち / バリー・ジェンキンス

バリー・ジェンキンス監督の、生き辛さを抱え、寄る辺なく片隅で生きる者たちへの深い共感と優しさが自分は好きだ。

今作では、そこに家族と愛を抱え、世界を肯定していくこと、がさらに加わった。

分断と不条理に対応する手段についてを、ここでも繊細な目線で教えてくれている。

ナイトクルージング / 佐々木誠

「目が見えていること=世界が見えていること」では全くない。

そして、目が見えないことは能力が欠けていることなのではなく、別の知覚能力を有する人、というだけの事。その当たり前を、全盲の加藤さんの映画づくりを通じて再発見できる旅。視覚に頼らない人は、何を手がかりに世界を認識しているんだろう?それを確認しあい、想像し、互いに歩み寄り、一緒にものをつくっていく。

その過程にはコミュニケーションの本質と、制作活動の本質とが詰まっている。最高に楽しくワクワクしっぱなしの時間だった。

世界の豊かさは、加藤さんによって拡張され、開かれていく。

10選プラス...

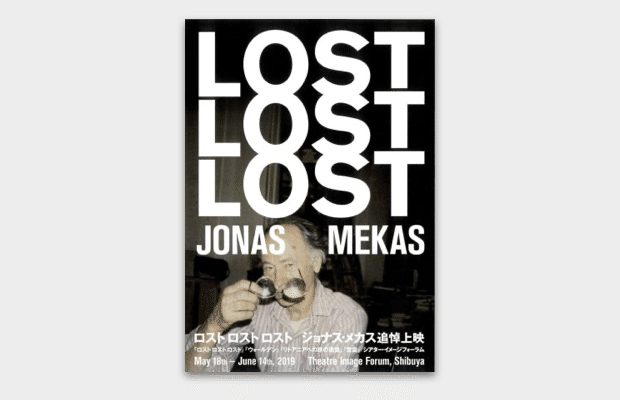

ロスト ロスト ロスト / ジョナス・メカス

私は多くのものを失った。だから今、目の前に起きているものを残している。たとえ断片でも。

車の荷台に野宿した朝、毛布にくるまり凍えながらそれでも走り回り、夢中に草花を撮るメカスの姿が本当に美しく愛おしかった。

全て生きているものは、植物も、動物も、人々も、星たちでさえも、全ては死を迎える。けれど同時に、何も死ぬことは無い。本当に死ぬことなどないのだ。

次回は一旦最後、「2019年に出会ったWebサイト画」10選の予定です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?