思考を因数分解する前のそもそも論

「マインドマップ」なるものが流行っています。曰く、

「思考を因数分解する」

のが大事とか。そもそも得意げに「因数分解」なんて言いますが、数学では因数分解というのは一意性があるものなんですが、人間の思考って一意に分解できるものなんでしょうか。

なんか、こういう数学用語の定義を無視して雰囲気だけで使っているのを見ると、たまにイラっとします。

それはともかく、例えば、

「何か具体的なアクションプランを決めたい」

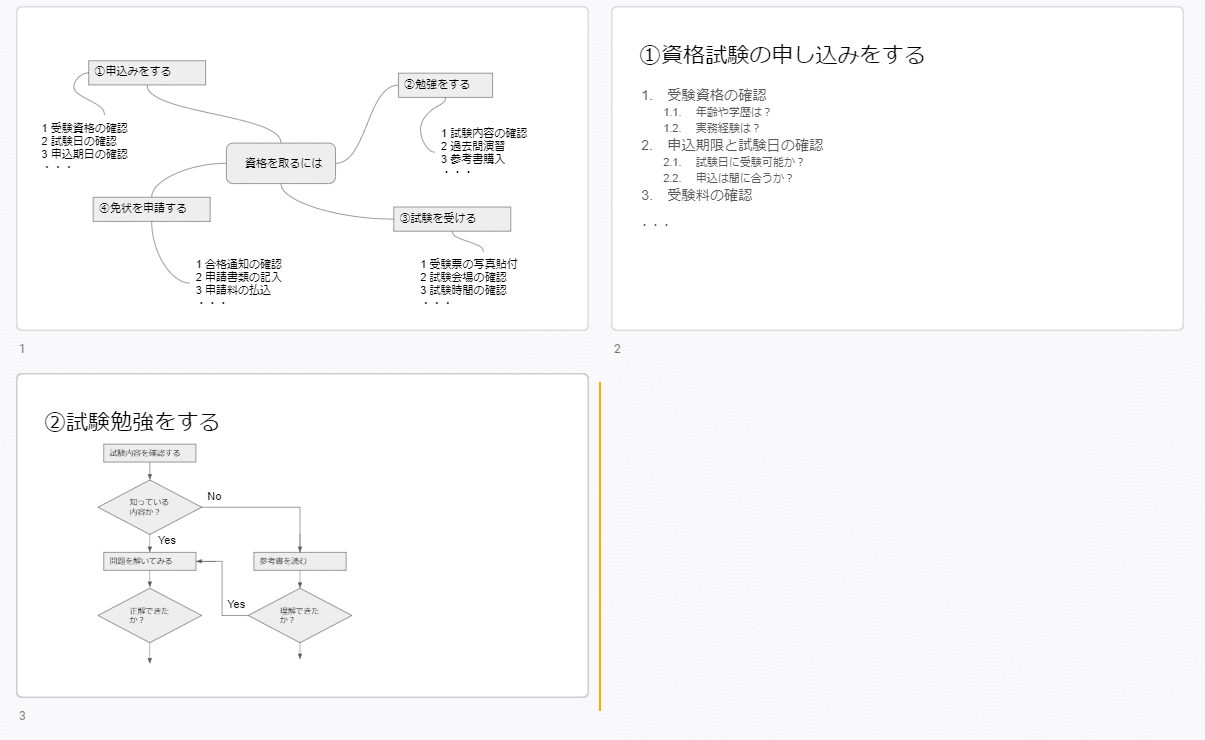

と思うテーマがあったとします。その「テーマとなるノード」の下に、「子ノード」を増やしていき、さらにそのノードから子ノードを増やし、項目をブレイクダウンしていきます(下図)。

ちなみに、上の例ではマインドマップそのものの説明のために適当に作ったので、あまりブレイクダウンはしておりません。具体的な業務とかですと、末端のノードは何百という数になるまで細分化するのが普通です。

●これもただのツールの一つ

世の中では「マインドマップ」という言葉が独り歩きして、それをツールの一つとしてちゃんと活用できている人は、あまりいないようです。

まるで、プレゼンテーションの技術が

「パワーポイントの使いこなし方」

みたいになってしまっていて、プレゼンの中身や伝えたい内容が整理されていないというのと同じ感じです。

マインドマップも、それ自体は紙の上でもできる事です。ただ、

文字を並び替えたり、関連付けを変えたり

という操作をディジタル化する事で、

アイデアをアウトプットしやすくなる

という効果があるだけです。もちろんそれは、それこそ「パワーポイント」のようなソフトにもその機能はありますし、後で文章化するのが前提であれば、「アウトラインプロセッサ」のようなツールの方が便利かもしれません。

もちろん、パワーポイントにはアウトラインプロセッサ機能もあります。

●マインドマップで何をするか

これの本領が発揮されるのは、以下の事です。

①アイデアのアウトプットと具体化

②アイデアや基本的認識の共有

③関係性のイメージ化

①は、特に最初に述べたように、

「具体的なアクションプランを決める」

という時に有効です。アイデアをどんどん具体化する事で、"To Do" まで落とし込むことが出来、さらに優先順位をつける事も容易になります。

②は、アイデア出しで「ブレインストーミング」を行う時や、定期的な方針確認で、進捗や進め方を情報共有する時に有効です。特に、チームでプロジェクトを進めている時に、同じプロジェクトに関する作業をしていても、

「重要と考える事項が異なっていた」とか

「業務の階層や順序についての認識が違っていた」

という細かな認識の差も、マインドマップで埋めることが出来ます。

③は、大きなプロジェクトを進める時に、

「どの作業が別個で進められるのか」

「ある作業を進めるのに必要な前提は何か」

という事を把握することが出来ます。また、例えば会社全体の業務を具体的に落とし込んでいく事で、

「別々に進めていた業務が、実は関連性があった」とか、

「ある部門のリソースやアイデアが、別の部門で活用できる可能性があった」

という発見をすることが出来ます。

●ただ落とし込んでいけばいいというわけではない

ここで注意しなければならないのは、

「マインドマップはただのツール」

という事です。これだけマインドマップがもてはやされると、

「マインドマップを使って得られた結論だから間違いない」

みたいな「マインドマップ信仰」とも言える人が出てくるので、厄介でもあります。

マインドマップの使い方として、

「まずはとにかく書き出してみるのがいい」

という事が言われます。

「アイデア出し」という観点からは、間違いではありません。しかし、

「細分化する」

という目的の場合は注意が必要です。というのは、

「各子ノードの項目は、その親ノードから出されるべきものなのか」

という事を整理する必要があります。

もちろん、「一旦出す」のは構いません。マインドマップツール上では、

「あるノードを別のノードにドラッグする事で、親ノードを変更」したり、

「いったん切断する事でフローティングノードとする」

といったことが出来ます。

しかし、子ノードばかりをどんどん作ってしまうと、後からその整理をするのが煩雑になり、

いったん作ったノード関係が、頭の中で固定化されてしまう

という恐れもあります。

例えば良くある話として、最初に挙げた例の「開発の役割」のテーマから、

「新しい事業をつくる」

というノードをいきなり出してしまう事があります。

そして、子ノードをどんどん作って話を進めてしまうと、

「開発」=「即事業化」

という共通のイメージが固定化されてしまいます。すると、事業化する事ばかり考えて、すぐに採算の合いそうにないアイデアは、全て没になってしまいます。

本来「開発の役割」は、

「今までにない価値を作る」

という事のはずです。初めから事業化できるとわかっているアイデアは、新しい価値とは言えません。まずは試してみて、あまり価値が無ければ

「何が足りないのか」を考えて、また別のアイデアを試してみる

という PDCA を回していくことのはずです。そして、

「新しい価値になりうる」

と判断されたら、そこから

「事業化のアイデア」として別の PDCA を回す

というのが、本来あるべき姿です。

だから、マインドマップによる進め方としては、

「子ノード作ったら、各ノードについて一旦そこから出るべきものかを検討する」

というプロセスが必要です。そして、もし妥当でないと判断したら、

「一旦フローティングノードとしておく」

というのが、いい使い方です。

●過熱し過ぎ感のあるマインドマップツール市場

マインドマップツールは、確かに頭の中を整理するにはとても強力なツールの一つです。しかし、現在はあまりに使い始める人が多いため、

画像の貼付けやアウトラインのCSV出力すら別料金のオプション

という、かなりの売り手市場になっています。

エクセルやパワーポイントのような、従来のドキュメント作成ツールにも、マインドマップに代わる十分な機能はあるので、まずはそれを活用してみる価値はあると思います。

例えば、以下はGoogleスライドで作った、マインドマップ風の資料です。

マインドマップのようなテキスト配置も作れますし、必要に応じてアウトライン化したり、フローチャートを交えたりと、適材適所で図解方法を選んで使うことが出来ます。また、作った資料はそのままプレゼン資料にもできるので、むしろ慣れると便利かもしれません。

ちなみに、マインドマップツールでは、子ノードを折りたたんで表示したりもできるので、その点は便利です。それをスライド作成ツールで行おうとしたら、別スライドに詳細を展開して、ページのリンクを張っておくという形にすれば、機能的には変わらないと思います。

●究極的には頭の中で

極論を言ってしまえば、マインドマップを頭の中で作れるようになってしまえば、どんなツールを使っても整理してアウトプットできるようになるわけです。

普通は頭の中で作るのが難しいので、アウトプットしながらマインドマップを作るツールが重宝するという事です。

つまり、普段から「整理して思考する」というトレーニングを行う事が、マインドマップツールを使う事より、何より効果があると言えます。私のこのnoteも、そのトレーニングの一環になっている感じがします。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?