文字の力

先日、会期ぎりぎりで須賀川市立博物館の「文字の力」展&風流のはじめ館の「俳画とあそぶ」を見に行ってきました。

なお、「文字の力展」関連の写真は、会場のパンフレットからの出典も含みます。

文字の力展

何度か紹介しているように、須賀川は

・歴史の街

・俳句の街

という顔を持ちます。今回の企画は、そんな須賀川らしい企画だなあ……と感じました。

俳句

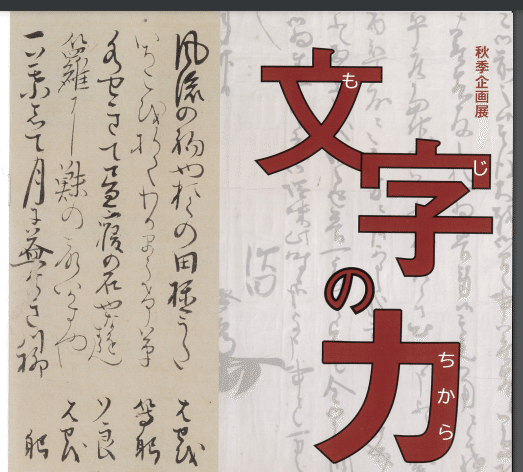

まず、パンフレット表紙にあるのは芭蕉・曽良・等躬の「三子三筆詩箋」。

言うまでもなく、松尾芭蕉、河合曽良、相楽等躬の直筆のやりとりです。

市の指定文化財にもなっていますが、『おくのほそ道』の道中、芭蕉と曽良が等躬の求めに応じて書き、それに等躬の返詠を加えて巻子に仕立てたというもの。

この詩箋は、用途としては漢詩を書くために使われたのだそうで、中国から輸入し珍重されていたとのこと。相楽家は宿場町の駅長も兼ねていましたから、その財力もあってのことなのでしょうが、芭蕉と曽良のために最大限の厚意を示したことが、伺えます。

そして、「おくのほそ道」にも収録されている有名な歌、

風流の初めやおくの田植えうた

が見られます。

確か、芭蕉と曽良が須賀川に到着して割とすぐに句会が開かれ、そこで詠まれた句だと記憶しています。

せっかくなので、第一紙の「芭蕉」の文章を、博物館の方の解説文も含めてまるっと紹介します。

みちのくの名所々々心におもひこめて

先関屋の跡なつかしきまゝに

ふるみちにかゝりていまの白川も

こへぬ頓ていはせの郡にいたいりて

乍単斎等躬子の芳扉を

扣彼陽関を出て故人に逢なるへし

風流の初やおくの田植うた はせを

いちこを折てわかまうけ草 等躬

水せきては昼寝の石やなをすらん ソ良

籮に鮇の聲いかす也 はせを

一葉にして月に益なき川柳 躬

雇に屋ねふく村そ秋なる 良

陸奥の名所名所に思いを込めて、まず関守の家の跡が懐かしく、旧道にかかり、今の白川の関も越えました。まもなく、岩瀬の郡に至って、等躬を訪ねました。あの白川の関を越えて、もう出逢わないと思った風雅を解する昔の友に逢うことが出来ました。

みちのくに入って、はじめて触れた風流が田植歌でした。 芭蕉

田舎なので野いちごぐらいしかありませんが、これをせめて私のもてなしとしましょう。 等躬

水をせき止めて、水音をなくし、ゆっくり昼寝ができるよう枕の石を直すのだろうか。 曽良

いやそうではなく、水を止めて、鰍を捕えて魚籠に入れるためだよ。 芭蕉

せっかくの月に柳の葉っぱが散り始めると、たいして風情がなくなって残念だ。魚籠の中に一葉落ちれば、鰍も生き返ったようになるでしょう。 等躬

隣近所の協力(雇)で、屋根ふきをしている穏やかな村の話です。 曽良

恐らく、この出逢いは「一期一会」に近いものだったのでしょう。ですが、実際に会ったのは一生に一度きりのことだったとしても、きっと日頃より書簡をやりとりして心通じ合う仲だったに違いありません。

俳画

今回の展示で、かなり驚いたのが「俳句」と「絵画」のコラボでしょうか。

絵と共に文や詩、歌などを書く表現を「書画」と言うそうです。noteでも、「みん俳」のプレ企画で短歌メーカー(でしたっけ?)で絵と俳句(もしくは短歌)のコラボを見かけましたが、あれも捉えようによっては「書画」の一種とも言えます。

元々中国や日本では「書画一致」という考え方があり、書と絵をセットで鑑賞したり、詩や和歌、俳句の文学的な内容と絵画を結びつけるのが盛んだったのだそうです。

江戸時代中期になると、「南画」へと発達していきました。

特に須賀川の場合、相楽等躬の力などもあって俳句が盛んだったことに加え、江戸時代後期には白河藩の庇護を受けた画人らも活躍。その一人が、亜欧堂田善です。

石井雨考と田善は、何とお隣同士。その豪華さにクラクラしますが、考えてみれば、両氏とも二階堂氏家臣団の末裔。先祖代々交流があったとしても、不思議ではないのでしょう。

※田善の本名は円谷さん。円谷英二監督の祖先に当たります。

こちらは、冬の句の一覧。

一応解説すると、旧臺の「はちたたき」、汲古の「霜」、雨考の「鴨」「冬」こもりから、冬の情景の句だとわかります。

さらに、田善のふぐの表情がユーモラスさを感じさせて、句に彩りを添えていますね。

個人的に一番驚いたのが、こちらのコラボ。

多代女さんも須賀川を代表する俳人の1人ですが、何とあの谷文晁とのコラボです。

もっとも、谷文晁も白河藩お抱えの絵師だった時期がありますので、言われてみればコラボしていても何ら不思議ではないのですよね。

それにしても、豪華過ぎる組み合わせです。

拓本

さて、須賀川市内にはあちこちに「石碑」があります。ですが石に刻むというのは、半ば永久的に残るにしても、年月が経ち風雨に晒されると、文字が判別しにくくなっていくのですよね。

現に、私も二本松大隣寺の大谷家の墓銘を読み取るのに苦労したばかりです。

そのような場合に役立つのが、「拓本」。これは石碑などに直接紙を当てて上から墨を打って、刻まれた文字を写し取る手法を言います。

なつかしやいつの昔の一本松

これは市原多代女さんの句で、石碑の建立者は並木文右衛門。塩田村出身(須賀川市東部)の俳人だそうです。

こちらは、『おくのほそ道』には出てきませんが、やはり芭蕉が詠んだ句の一つです。

五月雨に滝ふりうづむ水かさ哉

(原文:五月雨に飛泉婦梨う川む水可佐哉)

渭北という人が書いた『安達太良』などに、見られる句だそうです。

呪術

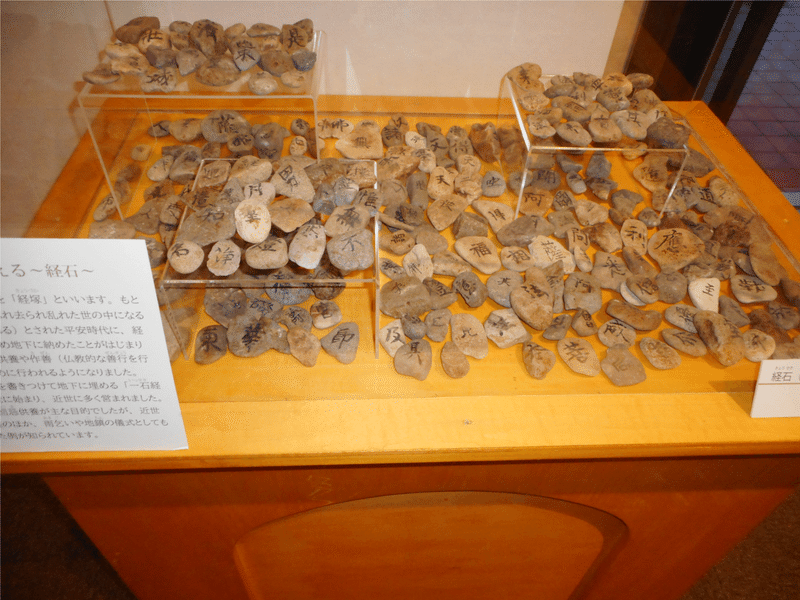

文字を伝える手段として「紙」を発明したと言われているのは、中国唐代の「蔡倫」。ただし、それ以前にも人は土器や石などに文字を残してきました。中には、呪術的な意味を持つものもあります。

こちらは、経塚から出土した経石。「福」「菩」「応」などの縁起を担いだと思われるものも混じっていますね。

戦国武将の書簡

また今回、結構楽しみだったのが「戦国武将」の手蹟を見ることでした。

これは、伊達政宗の書状です。手紙が書かれた背景としては、以下のような経緯だそう。

今の私にとって「くずし字」を読むことはほぼ不可能なのですが、あの有名な「鶺鴒の花押」(多分)があるのを見つけて、思わずニンマリ。

また、筆跡から何となく「豪放・奔放」な性格というイメージを受けました。字の大きさが、少しバラバラなのですよね。

一方対照的なのが、「須田美濃守」。こちらは二階堂家の家臣で、政宗の須賀川攻略の際に最後まで戦った方です。

政宗の書状とは逆に、細かい字でぴっちりと定規で測ったような文書が印象的です。

私が持ったイメージは、「謹厳居士」。『泪橋』で出てきた美濃守(秀一。盛秀の先祖です)をそのような性格の人物として描きましたが、子孫の書状の筆跡から、あながち外れていなかったのかも……なんて感じた次第です。

文字で伝える

また今回、改めて再考を迫られたのが「江戸時代の庶民の識字率」でしょうか。

やはり拙作『鬼と天狗』第二章の小話『守山藩』で、大善寺村の農民が上訴状を披露する場面を盛り込みましたが、あれは、「福島県史」に収録された各種の上訴状から大善寺村の状況に合わせてアレンジしたものです。

ところで、あのような名文を書いたのが誰か?という問題がありますが、今回博物館のパンフレットの中に、次のような文章がありました。

江戸時代以降、武士が領民に対し、命令を文書に書き記して伝達したのに対し、領民も自らの文書を主張するため、文書を用いて武士に訴え出るようになり、一般の人々にも文字の文化が広まるようになりました。

言われてみれば確かにその通りで、上からの命令が正確に伝わるには、情報を受け取る側の「識字力」が必要になります。

乍恐以書附願上候事

一.此度白坂宿助郷之村々難渋之趣ヲ以当領七ヵ村其他村々助郷之儀奉願上候処、御取受ハ不相成候得共指村之儀御座候得者。今般御用御序ヲ以村柄御見分被、仰付候筋モ可有御座候。

依而者一村難渋ニモ可相成候間難渋之次第モ有之候ハバ其段具ニ願出旨被御渡難有仕合ニ奉左ニ奉願候。

一.当村之儀ハ延宝八申内藤紀伊守御検地之節御竿入出高有之収納相増。其後天明三卯年始天保四巳年同七申年嘉永六丑年迄追々大凶作旱魃等打続必至ト難渋相成、猶又居村之儀ハ阿武隈川附ニ而洪水度々有之居屋鋪迄水押入難渋仕候。其上低地之田畑故諸作共ニ洪水毎水腐相成向納ハ勿論面々飯米等不足難渋仕候事。

(以下略)

これは私が作った上訴文の一部ですが、「乍恐以書附願上候事(恐れながら書付にて願い上ぐる候の事)」というのは、上訴文のテンプレのようなものだったらしく、今回会場で見た上訴文にも書かれていました。

やはり、拙作の上訴文の元となった文章は、農民らが「誰かに頼んで作ってもらった」のではなく、自分の言葉で伝えようとしたものかもしれません。

また、参考になりそうなのは「御用留」。

こちらは大塩平八郎の人相などについて触れた御用留ですが、私が「鬼と天狗」の参考資料として使っている「陣屋日記を読む」においても、守山藩の御用留について触れています。

各藩の御用留は、ひょっとすると「博物館」や「歴史資料館」などで目にすることが可能かもしれません。「くずし字」の読解が難物ですが、機会があれば、私も読解に挑戦してみたいと感じました。

まとめ

須賀川市立博物館は地元の博物館で行きやすいということもあり、最近はたまに足を運んでいます。

割と視点がユニークな企画が多いのですが、今回の企画は、クリエイターとして非常に学ぶべきことの多い企画でした。

文字は、使い方次第で寿ぎにも呪詛にも使えます。

「天に唾棄する」という慣用句がありますが、文句ばかり、人の悪口や貶す言葉ばかりを並べ立てる人は、やがて我が身を滅ぼす。

今年もまもなく終わりを迎えますが、今年は、今まで吐いてきた「言葉の力」の呪いが自身に跳ね返り、自滅した人を幾人も見かけた年でもありました。

今回の須賀川市立博物館の企画は、そんな私にとっての一年とリンクするような企画だったと感じずにはいられません。

#エッセイ

#文字の力

#ふるさとを語ろう

#イベントレポ

#須賀川市立博物館

#須賀川

#日本史がすき

これまで数々のサポートをいただきまして、誠にありがとうございます。 いただきましたサポートは、書籍購入及び地元での取材費に充てさせていただいております。 皆様のご厚情に感謝するとともに、さらに精進していく所存でございます。