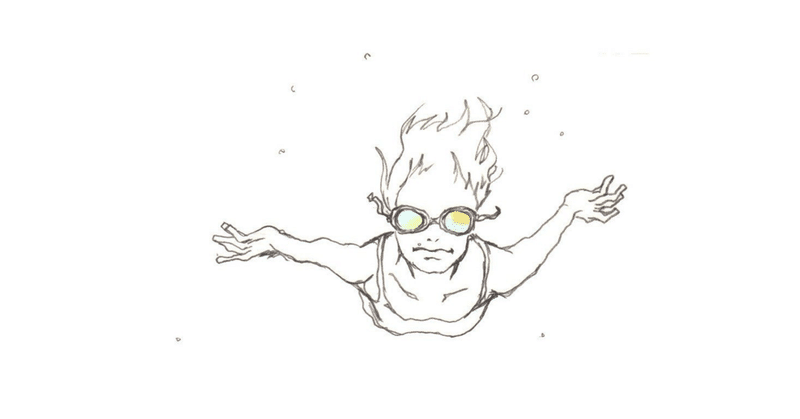

水泳と彼女

彼女が唯一、できると胸を張れるスポーツが水泳だった。

彼女の中の“できる”定義は、平均よりちょっと上の成績が出せること。そして、実際にしている姿を人に見せても恥ずかしくないということ。

水泳は唯一、そのどちらもクリアしていた。

初めて水の中に体を沈めたのは、彼女が5歳の時。

同じマンションに住む友達が、近所のスイミングスクールに通っていたことがきっかけだった。

どうしてもやりたかったのか、親が習わせたかったのか。今となってはどちらも記憶にはない。

ただ、周りが通っているし泳げた方がいいだろうくらいの気持ちで彼女も通うことになった。

迎えたスイミングスクール初日。

プールを上から見下ろすことができるデッキから、母親はビデオを構えて彼女を見守っていた。

彼女は号泣していた。

子供よりもっと子供だった頃より泣きわめくタイプではなかった彼女が、よりによって、いつも以上に声が響き渡る室内プールで泣いていた。

プールとデッキの間は厚いガラスで遮られているのに、ビデオには彼女の叫に近い泣き声が残されていた。

彼女はこの時のことを覚えていない。

ぎゃんぎゃん泣きわめいたことも、その理由も。

こわかったのか、嫌だったのか、恥ずかしかったのか、気持ち悪かったのか。わからない。

でも彼女はその後も通い続けた。それは親が無理に通わせたわけではない。ただ、泣いたことと辞めることは当時の彼女の中でイコールではなかったらしい。

通っていたスイミングスクールには独自のランクがあり、最高ランクは1級だった。

10級から始まった彼女は順調にランクをあげていき、幼稚園を卒園し小学校へ入学し、そして小学2年生の時に突如辞めた。

入った当初、あんなに泣き喚いても通っていたのに。

自分の中で、もう十分だと判断して辞めた。

その時は準2級。最高ランクの一歩手前だった。

その後。小学5年生の彼女は再び水の中に体を沈めていた。

ある程度は泳げる。技術もこれ以上望んではいない。

それでももう一度通い始めたのは、あの教室で一番上のランクでもある1級が欲しかったから。

このランクは通っていた教室内のランクというだけで、外で役立つことは特にない。

それでも彼女は、ずっとモヤモヤしていた。もういいかと判断した自分に、一番上のランクの手前で満足した自分に対して、子供ながらモヤモヤしていた。

1級をとるには、個人メドレーで定められたタイムを切らないといけない。

彼女は毎回、3番目の背泳ぎでバテてしまい、最後のクロールまで体力が持たなかった。

あと一歩。背泳ぎからクロールまでのあと一歩。

準2級から1級までのあと一歩が、もたない。

それでも彼女は1級がほしかった。もっていないランクがほしかった。

達成することで”できる”と言える自信をもちたかった。

彼女は何度も挑戦し、次第に体力ももつようになり、とうとう1級という自信を手にすることができた。

彼女が唯一、できると胸を張れるスポーツが水泳だった。

彼女の中の“できる”定義は、平均よりちょっと上の成績が出せること。そして実際にしている姿を人に見せても恥ずかしくないということ。水泳は唯一、そのどちらもクリアしていた。

「私は、泳げる」

彼女は、その自信をもっている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?