ジェルジ・リゲティのオルガン作品

ヴォルーミナ(Volumina)

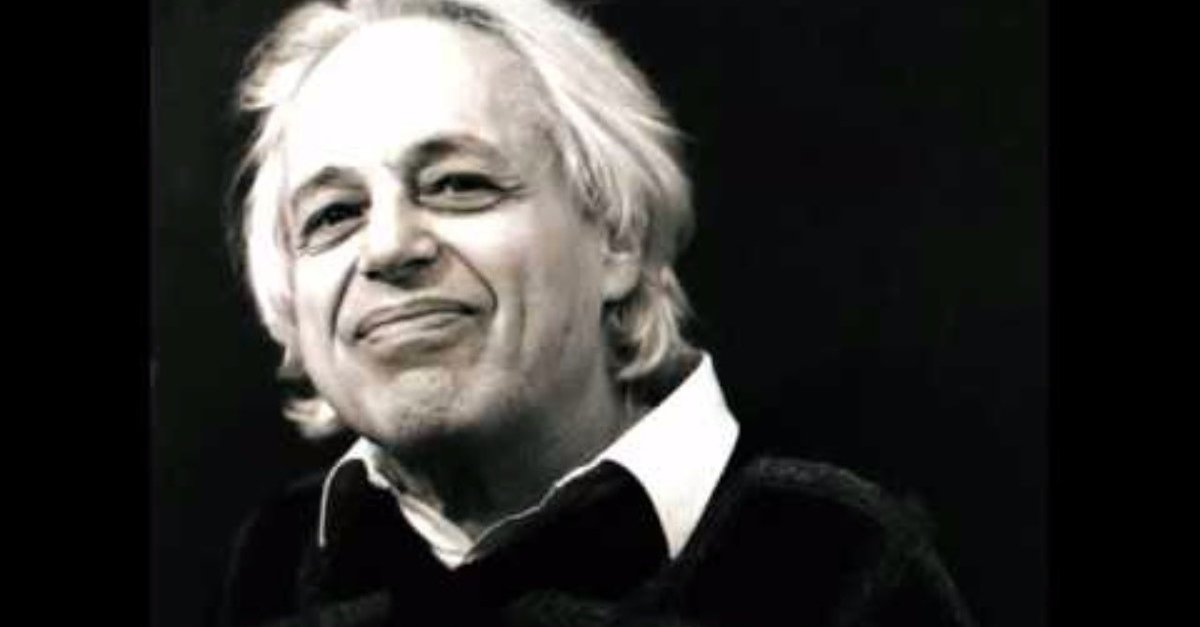

リゲティはどこまで一般的に知られているのだろうか。ジェルジ・リゲティ(1923-2006)は20世紀を代表する作曲家です。素晴らしい映画監督、スタンリー・キューブリックの作品でリゲティ作品が多用されているので、映画に詳しい方には『2001年宇宙の旅』や『シャイニング』、『アイズワイドシャット』とタイトルを挙げるとピンときて頂けるだろうか。私もキューブリック作品は大好きだけど、個人的にはリゲティの出てこない『時計じかけのオレンジ』が映画として最も好きだ。

私の初めてのリゲティ体験は確か、留学中に音大の卒試で誰かが弾いていた「ピアノのためのエチュード」(多分「悪魔の階段」)で、その後割と集中的にリゲティの作品に触れる機会があったように思う。でも最も衝撃だったのは、ハンガリー人のオルガニスト、ジグモント・サットマリー氏の講習会での「ヴォルーミナ(Volumina)」のレッスンだった。サットマリー氏が弾くと、ヴォルーミナの楽譜を一見しただけでは想像のできない立体的なサウンドが立ち上がってきて、それは彼がオルガンに触れると急に音色が変わるようで、本当にマジシャンかと思うようだった。作品の解釈や演奏技術とはこういうことなのかと、目から鱗が落ちる思いでした。下はVoluminaの楽譜の一部。

初演は1962年で、オルガニストはスウェーデン人のKarl Erik Welin。ラジオ・ブレーメンの企画で、マウリツィオ・カーゲル、ベンクト・ハンブレウス、リゲティの3人にオルガンの為の作曲が委嘱された。通常はレジスターを操作するアシスタントを必要とする作品だけど、上の動画ではオルガニストのドミニク・ズステック氏はアシスタントを付けず、全て一人で演奏してしまっている。彼もまた、リゲティを深く理解しているオルガニストの一人だ。

ズステック氏は私の尊敬する友人でもあるのだけど、実はこの夏、彼がオルガニストを務めるケルン(独)の教会で「Voluminaを弾いてほしい」と頼むと、自身の演奏会後で疲弊していて、しかも「楽譜がなくて・・・」と言いつつ打ち上げの後にわざわざ教会まで戻って、なんと「Voluminaなら暗譜でも弾けるかも」と本当に弾いてくれたのだった。全く、信じられない。

不純な響きを求めて

リゲティの音楽はなんと言うのか、普通の誰にも想像できない音楽という感じだ。

特に60年代のリゲティの作品は、旧共産圏のハンガリーから亡命し、シュトックハウゼンら西側の前衛音楽に濃く触れ、やがて凄まじさを感じさせる独自の表現を獲得していくまさにその時期に相当する。リゲティ曰く、「不健全な響き」「不純な響き」をストイックに追求し、緻密に作り上げた先のミクロポリフォニーが生み出す、恐ろしく強烈なリゲティにしか有り得ないサウンド。ルーマニア(当時はハンガリー領)のユダヤ人の家に生まれ、強制収容所で家族の多くを失い、自身も生死の狭間を生き抜いた。戦後は旧共産主義下のハンガリーで自由な創作は許されず、「社会主義リアリズム」に従わねば制裁を免れられない状況から脱するために死を覚悟して国境を越え、命からがらスイスへ亡命したリゲティは、世界をどのように見て感じていたのだろうか。1965年に作曲され、上述のキューブリック映画「2001年宇宙の旅」でも使用された「レクイエム」には、彼の壮絶な人生を垣間見させる響きがある。だけど不思議なことにリゲティの音楽には「不純さ」や「不健全さ」を追求していながらも音楽そのものにとてつもなく強い生命力がある。

ところで、オルガン作品。リゲティはオルガンという楽器が持つ限界点を熟知していた。その上で、その限界をいかに超越していくのかにチャレンジしていた。「Volumina」もそんな作品で、実際にオルガン界にとてつもなく大きな石を投じた。リゲティは60年代後半に「オルガンのための2つのエチュード」(1967,1969)を書き、同時期にオルガン製造についての新しいユニークなアイディア(これも実に面白い内容なのだ)を講演の中で発表したが、このエチュードを最後にオルガンの為の作曲はしていない。おそらくリゲティはこの当時のオルガンでできることはやり尽くした、という感であったのだろう。

リチェルカーレ

リゲティのオルガンの為の作品は実はもう1曲あって、それはリゲティの亡命前の作品だ。「リチェルカーレRicercare」というが、そもそもはピアノのために書かれた「ムジカ・リチェルカータ」の中に含まれている。「ムジカ・リチェルカータ」は11曲からなり、1曲目は2音だけ、2曲目は3音だけを用いるというように、短い曲毎で用いる音の数が一つずつ増えていき、最後には12音全てが用いられるという試み。12音技法も禁じられていた当時のハンガリーで、巧みに当局の目をくらますリゲティらしいユーモアにも富んだ手法であるが、この11曲目が「リチェルカーレ」である。副題に「G.フレスコバルディへのオマージュ」とあるが、曲集全体がフレスコバルディの「リチェルカーレ集」へのオマージュであるようだ。リゲティは同じくルーマニア出身のバルトーク研究もしていたので、バルトークを通してフレスコバルディに出会ったのかもしれない。(バルトークはフレスコバルディの作品を編曲している。)ここで引用されている「リチェルカーレ」はフレスコバルディの「音楽の花束Fiori Musicali」に収められている。1635年に出版されたこの曲集はオルガン・ミサとして作曲されており、のちにJ.S.バッハが全曲自ら写譜をし、「クラヴィア練習曲集第3巻(オルガン・ミサ)」のヒントになったことで知られている。「エチュード」的な作曲技法の展開を示す内容でもあるが、フレスコバルディやバッハ的な意味を引用するならば「クレド(信仰告白)」のようなものでもあり得る。冒頭の半音階的テーマはフレスコバルディそのものだが、リゲティにかかればその半音階のテーマが縦に延々と細長く伸び、やがてハーモニーを横にも広げるフーガにとって代わられるので、ラビリンスなサウンドはこの当時から確かに存在していることが感じられる。こうしたサウンドは、リゲティの80年代のピアノ作品などでも強く感じられる。「Ricercare」は、繊細な表現が印象的なサットマリーの演奏をご紹介したい。

作品解釈の力

しかしリゲティのオルガン作品に関していえば、是非多くの人に聴いてほしいCDがある。なぜなら、これが特別なオルガンによる演奏だからだ。ここで用いられているのはドイツ、ケルンのSt.Peter(聖ペーター教会)に、現代音楽のために設計され、2005年に完成したオルガンである。多くの打楽器群のほかオルガンのパイプに送る風圧をコントロールできる装置(Winddrossel)をはじめとした多くの特殊機能を備えたスーパー現代オルガンであるが、そのアイディアのいくつかは実際にリゲティ自身がかつて60年代に提案したものだった。

演奏は前述のオルガニスト、ドミニク・ズステック(Dominik Susteck)。オルガンのためのオリジナルの3作品ももちろん必聴だけど、ピアノのための「ムジカ・リチェルカータ」もとても面白い。このオルガンで演奏する為にズステック氏自身のアレンジ(解釈)が多々加えられており、それがまた圧巻。CDには彼の得意とする即興演奏も含まれているので、これも聴きどころだ。ちなみに、2019年8月の国際現代オルガン音楽フェスティバル、Orgel-Mixturenで、ズステック氏は新たに「リゲティへのオマージュ」として3つの即興演奏を披露している。2019年10月20日(日)21:05 (日本時間は21日04:05) にはその演奏の一部がDeutschlandfunk(ドイツ放送局)でドキュメントとして放送される予定だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?