柴田勝家、渾身の青春プロレス活劇!!【短編】シラノのリング

SFを主軸に活躍する柴田勝家さんから、スポーツと恋愛をテーマにした小説を1本書いてもらいました。題材は……柴田さんがこよなく愛するプロレスです! 柴田さんが描く作品を読まれる方は、普段と印象が違うので驚かれるかもしれません。笑いと熱気に満ちた青春小説の佳作が生まれました。是非読んでみてください!

著者プロフィール

柴田勝家(しばた・かついえ)……2014年、『ニルヤの島』で第2回ハヤカワSFコンテスト大賞を受賞しデビュー。代表作に『ヒト夜の永い夢』『アメリカン・ブッダ』など。2018年、「雲南省スー族におけるVR技術の使用例」で第49回星雲賞日本短編部門受賞。

1.

たまにプロレスは嘘なんだろう、って言う人がいる。

とんでもない! たしかにブック、いわゆる台本はあるけれど、そこにあるのは大まかな流れだけ。試合の流れや観客の反応で展開は千変万化するし、同じ試合なんて二度と見られやしない。

それにブックっていう存在を声に出すこと自体、遊園地の着ぐるみの中に人が入ってるって言うようなもんだ。人々に夢を与えるキャラクターたちは、常に本気で、それだけでプロフェッショナルじゃないか。

あと、いくら台本があるって言っても試合中はガチだ。マジで命賭けなきゃできない試合だってある。とりあえず98年のWWF、ヘル・イン・ア・セル戦を見てくれ。ジ・アンダーテイカーによってマンカインドが六メートル下まで突き落とされたヤツ。なお心臓が弱い人は想像するだけにしておいてほしい。

さて、これだけ言えば皆もわかってくれたと思う。とにかく嘘をつくことは辛くて難しい。やるからには本気で命懸け、リングに上がったら逃げることなんて許されない。

これは、そういう覚悟があるのか、ってお話。

※

というわけで、僕は今、自分の通う大泊経済(オートマ)大学の大教室にいる。

北の大地のさらに北の方にある、自分で言うのもなんだけど治安も学力も下の中くらいの大学。今だってオジイチャン教授がボソボソ喋ってるだけで、学生は誰も話を聞いちゃいない。近代国文学一般講義って書いてラクタンって読む。次からルビ振っとく?

そんな中、僕は真面目な青年なのでスマホで動画サイトを巡回している。見ている動画はもっぱらプロレス関連のものだ。

「どーん!」

で、ここで横から突っ込んでくるヤツがいる。助走つけてきた時点で覚悟はしていたが見逃した。なぜなら僕は頑丈だからだ。

「おはよ、春臣(はるおみ)」

「信じがたいが、もう講義が終わる十分前だ」

「いいじゃん、出席カード出すだけの近代国文学一般講義(ラクタン)だよ」

遠慮なく隣に座ってきたのは桃山(ももやま)陽菜妃(ひなき)。非常識の擬人化にして一般的女子大生の戯画化だ。小癪なことに実家が近所同士の、二つ年下の幼馴染だ。

「春臣だって、こんな後ろの方に座ってさぁ」

「僕は体が大きいから、邪魔にならないようにしているんだ」

「目ぇ悪いクセにぃ?」

陽菜妃は手を伸ばして、こちらの眼鏡のツルを弄んでくる。視界がクリアになったりボヤけたりするので止めてもらいたい。

「あとさ、何見てんの? またプロレスの動画?」

「いいだろ、別に」

ふーん、と陽菜妃が意地悪そうに息を吐く。横目で見れば、小生意気な幼馴染がニタニタと笑っていた。小さな顔に黒髪がかかって、どことなくクロネコのように見える。

「まだプロレスに興味あるんだ。陰キャのクセに」

「僕は陰キャじゃない」

断じて違う。

「あー、そうだぁ。今さぁ、ヒナのいるプロレス同好会、人が足りないんだよねぇ。二人しかいないし、存続の危機だ。困っちゃうなぁ」

それなら、と咳払いを一つ。

「その件なんだが……」

「あ、やっぱ無理。ダメダメ」

ぐっ、と喉を鳴らして抗議しておく。

「だってプロレス同好会、今は憧れのドスケベボーイ・ジュニア様と二人っきりだし。もうちょっと楽しみたいよねぇ」

「相変わらずだが、その先輩の呼び方は変えた方がいいぞ」

「いやだよ、ドスケベボーイ・ジュニア様はドスケベボーイ・ジュニア様だもん」

大教室でけったいな名前が連呼されている。今更なことなので他の学生たちは気にも留めないが、オジイチャン教授は僕の方をジッと見つめていた。

ここで痛い視線を受けつつ補足すると、学生プロレスに所属しているレスラーは大体、有名人のパロディだったり、下ネタだったりとヒドい名前をしている。伏せ字をしても貫通してくるヒドさなので、ここでは具体例はあげられない。

「あー、楽しみだなぁ。早く講義終わらないかなぁ。先輩に会いたいよー」

そして彼女は無邪気にそんなことを言う。それを聞かされる僕が、いったいどんな気持ちでいるのか、まったく配慮してくれない。

「そんなに、その先輩のことが好きなのか?」

「当たり前だよ。なんていうか、クールで男らしくてぇ、とにかく先輩は私にとって世界の全て、って感じ」

僕に対しては意地悪な笑みしか浮かべない彼女が、その先輩の話になると屈託のない表情をする。それが複雑だった。

「桃山……」

僕が一言発するタイミングでチャイムが鳴り響いた。はい、講義終了。出席カードを出せば目標達成。ここぞとばかりに学生たちが席を飛び出していく。

「はい、終わりぃ! じゃ、またね、春臣!」

それは隣の彼女も同様で、挨拶一つ残して、そそくさと大教室を出ていってしまった。

結局、今日も僕は伝えられなかった。

スマホを懐にしまう。最後に見ていた動画ではドス・カラスとジャンボ鶴田(つるた)が戦っていた。

のっそりと立ち上がり、無駄にデカい鞄を持って教室を出る。この古臭い4号棟を降りてから隣の3号棟へ。騒がしい食堂と購買部の横を抜けて、いつも照明の消えている廊下を歩く。

外へ出れば薄曇りの空、鬱蒼とした雑木林を蛇行する坂道、その先にあるのがボロボロの文化部棟で、その四階にプロレス同好会の部室がある。危険すぎて体育部棟から追い出されたんだ、というのは歴代のプロレス同好会員に伝承される言い訳。

部室棟に入るより先に、僕は手前にある2号棟を目指す。汚すぎて誰も来ないことで有名、そんな嫌われ者のトイレをお借りして、僕はせっせと服を脱ぐ。上下どっちもだ。

こうして上半身は素っ裸、下半身は二重に穿(は)いてた白いロングタイツ姿になる。脱いだ服は鞄に詰め込んで、それと引き換えに真っ白なマスクを奥から取り出す。

くすんだ鏡の前へ。

はちきれんばかりの大胸筋を動かしておく。これは僕なりの動作確認。そのまま純白のマスクですっぽりと顔面を覆う。外し忘れた眼鏡がずり下がる。首元から眼鏡を救出して、これで完成だ。

「よし」

ここから先は一言も喋れない。部室に入れば、きっと陽菜妃が目を輝かせて飛び込んでくるだろうから、それを華麗にかわす。イメージトレーニング終了。

これが僕、ドスケベボーイ・ジュニアこと白野(しらの)春臣の生き方。どれだけ嘘を吐き通せるかの一本勝負さ。

2.

どうしてこんな状況になっているのか、その説明をした方がいいのかな?

それじゃあ話そう。

ことの発端は一年半前。僕や陽菜妃が暮らしているのは人口二万人の地方都市で、人口密度は夜十時のスーパーの弁当コーナーと同じくらいの場所だ。この情報は必要だよ、一応ね。

ここからは思い出話、僕が大学一回生で陽菜妃が高校二年生の頃だ。

その日は大雪で、朝から一度も太陽が姿を見せていなかった。夜八時頃、夕飯を食べ終わった陽菜妃は突如として家を飛び出したそうだ。なんでも漫画を読み返していて、その続きを同級生に貸していたことを思い出し、どうしても読みたくなって取りに行ったとのこと。バカだと思う。

そんな陽菜妃は夜道を自転車で走っていた。すでに嫌な予感しかしないだろうから、さくっと言おう。彼女は道の途中で滑って転んで、凍てついた川へと落っこちた。

さて、ここで我が街の人口密度についての伏線回収だ。陽菜妃は助けを呼んだが周囲には誰もいなかった。溺れるほどの深さはないけど、とにかく冷たくて体が動かない。このまま死ぬんだ、って思ったそうだ。

朦朧とする意識の中、陽菜妃には輝く白いものが見えたらしい。

それは上半身裸で純白のマスクをかぶった筋骨隆々の男性。彼は恐れることなく橋から川へと飛び込み、颯爽と陽菜妃を抱えて岸まで泳いだ。命を救われた陽菜妃は御礼を伝えたいが、とにかく口が震えて何も言えない。

対する謎のマスクマンも、陽菜妃を近くの民家まで送り届けると何も言わずに去っていったそうな。

それが陽菜妃とドスケベボーイの出会いだった。

※

この話を僕は二人の人間から聞いた。

一人はもちろん陽菜妃だが、もう一人はドスケベボーイ本人だ。彼は本名を栗栖(くりす)秀次(しゅうじ)といって、大泊経済大学の四回生(うち留年二回)だった。僕にとってはプロレス同好会の先輩になる。

その頃のプロレス同好会もヒドいもので、新入会員は僕一人、あとは会長の栗栖先輩と他に数人の幽霊会員がいるだけだった。

そんな栗栖先輩がある日、こんなことを言ってきた。

「昨日さ、ロードワーク中に女子高生助けちゃった」

へぇ、と聞き流す僕だが、この数時間後に陽菜妃とバスで乗り合わせて、全く同じ話を聞かされることになる。

「人助けとか、善人の極みじゃないスか」

「いや、正直に言って、イケると思ったから」

「何がスか」

「流れで告白したら、落ちると思った」

むむ、と僕は首をひねる。

「ただ誤算があったね。俺ってさ、ロードワーク中もドスケベマスクつけてるじゃん。だから俺が何者なのか、女子高生に伝わってないかもしれないのよ」

むむむ、とさらに首をひねる。

「あと川の水が冷たくてよ。震えて何も言えねぇの。連絡先とか交換したかったのにさ、早く暖まりたくて、近くに送り届けてすぐ帰っちゃった」

「え、パイセン、下心で助けたんスか?」

「当たり前じゃん。だって可愛い女子高生だぜ?」

先輩は心の底からドスケベボーイだった。

「いやいや、そんな下心でイケるわけないでしょ」

と、僕は冷静に言った。

「昨日ね、ヒナは運命の人に会ったんだぁ」

下心でイケるヤツが幼馴染だった。

「凄いんだよ。筋肉ムキムキで、たくましくてぇ」

大学からの帰り道、途中の高校前からバスに乗ってきた陽菜妃と遭遇した。そして開口一番、彼女はそんなことを告げてきた。

この時、僕は幼馴染が言う「運命の人」を漫画やゲームのキャラのことだと思っていた。推しができるたびに同じようなことを言っていたからさ。

「マジで一目惚れー。筋肉まみれの運命の王子様」

この発言で漫画までは特定できた。そう思った。

「どこの人なんだろう。ヒナを助けてくれた、あの白いマスクの人……」

思い切り吹き出したが、それはバスの急ブレーキの衝撃で誤魔化すことができた。

「たしかに、オバちゃんが昨日は大変だったみたいに言ってたけどさ。ひょっとして川に落ちたのか?」

「あれ、ママそんなことまで言ってた?」

言われてない。半分はドスケベボーイ先輩からの情報だ。

「大変だったんだよ、死ぬかと思った」

それから数分間、陽菜妃は昨日の経緯を語ってきた。同じ話を同じ日に別人から聞かされる。一番の運命の人は僕だろう。

事ここに至って、栗栖先輩が助けた女子高生が陽菜妃であることは確実だった。それだけなら「まぁ、結局は同じ街での出来事だから、面白い偶然だったね」で終わらせられる。

問題は、この後の陽菜妃の態度だ。

「あの白いマスクの人に、もう一度会いたいなぁ」

夕暮れのバスの中で、ずっと妹みたいに思っていた幼馴染が物憂げに溜息を吐いた。横顔だけで恋心が伝わってくる。

だから僕は、ついこんなことを言ってしまう。

「なぁ、もしそのマスクの人が陽菜妃と付き合いたいとか言ったらどうする?」

「え、付き合う」

即答だった。

思わず天を仰ぐ。バスの天井付近に貼られた英会話教室の広告が目に入る。話すだけで世界が広がる、ってさ。

とても複雑な気持ちだった。きっと僕が真実を伝えれば、明日にでも二人は再会を果たす。栗栖先輩は僕にとって尊敬できる人だし、陽菜妃も大事な幼馴染だ。二人の幸せを願いたい。

だから――。

「会えるといいな」

ばっちり隠蔽した。

だってそうだろう。栗栖先輩の趣味は筋トレとプロレスだけで、なおかつ女心を全く理解しないナチュラルボーンドスケベボーイだ。対する陽菜妃は熱しやすく冷めやすい性格で、周囲の人間を無責任に振り回す青春破壊王。

そんな二人が出会ったら、きっと一日目に燃え上がるような恋をして二日目に焼け野原になる。僕は先輩の骨を拾うのは嫌だし、幼馴染を恋愛殺人鬼にしたくない。

そうした訳で、僕は二人の出会いを美しい思い出のまま終わらせることを選んだ。

「はぁ、どこにいるんだろう。ヒナの王子様」

「いつか会えるさ」

それが最良の判断だと思った。

今年の春になるまでは。

※

ここから先は手短に行こう。あまり伝えたくない思い出だからね。

春になり、栗栖先輩もようやく卒業することになった。そして先輩は自分がつけていたマスクを僕に託した。

「お前が新たなドスケベボーイになれ。ドスケベボーイ・ジュニアだ」

先輩はドスケベボーイ・シニアになるつもりだった。

ぶっちゃけ何度も断った。まず先輩の汗と涙が染み込んだマスクをかぶりたくなかった。そもそも僕の愛するプロレスはぶつかり合いのストロングスタイルで、華麗な飛び技を志向する先輩とは相容れない。

とはいえ、プロレス同好会では先輩の命令は絶対だ。いくら親友みたいな関係とはいえ、そこは守ってあげようと思った。それはプロレス同好会を受け継いだことへの義理でもあった。

こうして僕はドスケベボーイとなり、たった一人のプロレス同好会の会員になる、はずだった。

「ふぁあああ」

珍妙な声に振り返ると、部室の入り口に一人の女性が立っていた。

「ヒナの、王子様」

どさり、と鞄を落として、彼女は僕の方へ駆け寄ってくる。目を輝かせて、今まで見たこともないほどに頬を赤らめていた。

驚くべきことに、あの飽きっぽい性格の幼馴染は、一年以上もの間、ずっと片思いをしていたらしい。

さて、ここで悲しいすれ違いがある。まず僕は先輩から受け継いだマスクをかぶっていた。対する陽菜妃の方は、おそらく死にかけの中で見たマスクのことしか覚えてなかった。しかも、彼女のおぼろげな記憶から生まれた恋心は、時間をかけたことで熱烈なものに醸造されてしまっていた。

一言でも発したら全てが終わる。僕はそう確信した。

「やっと会えた」

窓から四月の爽やかな風が吹いていた。僕の冷や汗と、先輩が染み込ませた汗の匂いが漂っていたはず。

3.

プロレス同好会の部室にマスクマンと女子が二人きり。

「先輩、今日はどの試合を研究するんですか?」

女子の方、つまり陽菜妃が部室のロッカーに並べられたDVDを吟味している。それは歴代のプロレス同好会会員が集めた遺産たちだ。プロレス研究と称して、ひたすらに試合映像を見るというのがプロレス同好会の日常なんだ。

マスクマンこと僕が、スッ、と人差し指を立てて腕を上げる。

「ハルク・ホーガン、の……」

よく伝わるな、と思いつつ今度は舌を出す。

「第一回IWGPの猪木(いのき)戦ですねー。舌出し失神事件のヤツ」

本当になんで伝わるんだろう。コイツ、僕よりプロレス詳しいんじゃないだろうか。

「先輩、猪木好きなんですねぇ。意外です。飛び技主体のルチャでリングに立ってたって会誌にありましたし」

その情報は先代のドスケベボーイのものだ。ただし、そんなことは言えない。僕は無言のままDVDを受け取ってデッキで再生する。二人でソファに座って熱戦を鑑賞開始。

「ま、私は先輩と見られるなら、なんでもいいですけどね!」

僕も同じ気持ちだ。とにかく会話する隙を与えたくなかった。一緒にDVDを見ていれば、試合に見入っていることを利用して喋らなくてもいい。

そうやって、この一ヶ月くらいは必死に無言を貫き通したんだ。幸い、陽菜妃はドスケベボーイのことを秘密主義の覆面レスラーだと思いこんでいる。それに僕は眼鏡の陰キャだから、自信満々に半裸で学内をうろつくマスクマンを同一人物だとは思わないだろう。

「わ、わ、猪木ヤバいよ!」

隣の陽菜妃が肩に手を置いて体を揺すってくる。こういうボディタッチの多さは僕なら慣れているが、もし栗栖先輩が相手だったら危険だったはずだ。確実に勘違いする。いや、勘違いじゃないのか?

「わっ、スゴ……」

なお僕は眼鏡を外しているから、モニターの中の出来事はうっすらとしか判別できない。まぁ、何度も見ているから大丈夫だけど。

さて、ここで誤魔化しのために大きく頷く。まるで試合展開がわかっている玄人のように。実際知ってるんだけど。

「ねぇ、先輩」

画面内でホーガンのアックスボンバーが炸裂した頃、隣の陽菜妃が不意に声をかけてきた。

「私、こうしてプロレス同好会に入って良かったですよ。学内でたまたま先輩を見かけて、いきなり押しかけて入会させてもらったんですけど」

それはきっと、四月の頭に部活勧誘でマスクをかぶったまま立っていた時の話だろう。僕は腕を組んだまま無言で頷く。

「それで、本当は二人でもやっていきたいんですけど。もしかしなくてもウチって厳しいじゃないですか」

それも頷く。ここで言う厳しいはおそらく会員数のことだ。

ちなみにだけど、今いる部室というのは各同好会が日替わりで借りている共有の部屋だ。しかし悲しいかな、今やこの部室を使っているのはプロレス同好会だけなのだ。

少子化の昨今、大学も定員割れが当たり前となり、あらゆる同好会の会員数は減少するばかり。プロレス同好会以下の同好会は大体、他の部活に吸収合併されてしまった。それとは別に、これまで部室を一緒に使ってきた将棋同好会は部活に格上げとなった。将棋ブームが憎い。

そうしたわけで、当会は部室を専有できているが状況は非常に悪い。プロレス同好会も五人以上の会員を集めなければ解散させられてしまう。

だから陽菜妃が言おうとしていることもわかる。会員を増やしたいというのだろう。

「それで、えっと、私の知り合いで白野って先輩がいるんですけど、プロレスに興味あるみたいで……」

いや、そこで僕の名前を出すのは反則だろう。

「この人を会に誘うのって」

ブンブン、と首を振ってしまう。絶対にややこしいことになる。

「えっ、なんでそこまで……。もしかして先輩、その人と知り合いなんですか?」

本人である。

「あー、はい、わかりました。ごめんなさい、もう言いませーん」

大人しく陽菜妃が引き下がった。どうやらドスケベボーイと白野春臣に何か因縁があると勘違いしたようだ。実際ある。

「じゃ、二つ目の提案なんですけど!」

と、今度は表情を明るくさせて陽菜妃が詰め寄ってくる。

「今度の六月祭で興行やりましょ! ウチで試合組んで、よそから人呼んで、リング作って!」

ぐ、と思わず喉から声が出そうになる。

「そしたらプロレス同好会の実績になるし、ファンになってもらえれば会員が増えるかもですよ!」

ニコニコと笑みを浮かべる陽菜妃。無意識にこちらの膝に手を置いて、体重を預けて顔を近づけてくる。

とても嫌な予感がする。僕は人差し指を立てて自分自身を指差す。まさか僕もリングに立つのか、って意味で。

「はい! もちろん先輩が一番です! 他の学生プロレスの人に負けるわけありません!」

コイツ、急に察しが悪くなりやがった。

4.

桃山陽菜妃には過ぎたるものが二つある。

異様な行動力と類まれなるコミュニケーション能力、あと多方面へのコネクション。三つあったわ。

「やりました、トコ大のプロ研も参加してくれるって!」

陽菜妃がスマホで各所に連絡を取っている。学生プロレスの興行をしようと言い出した翌日のことだ。

通話しながらも、陽菜妃は部室のカレンダーに次々と打ち合わせの日程を書き込んでいく。すでに近隣大学は全制覇、団体規模の北学プロ連にも告知を出してもらうよう頼んでいるらしい。

「さ、次は会場の手配ですね! ちょっと教務課行ってきます!」

そう言いつつ、陽菜妃は彼女の叔父が経営する工務店にまで声をかけているようだった。この勢いだと一週間後には地元商店街の店舗全てにチラシが置かれることだろう。

「どうして、こうなった」

無人の部室で呻く。今なら声を出しても大丈夫だろう。マスクに両手を添えて顔を覆う。

「僕は、試合したことないんだぞ……」

これこそ僕がドスケベボーイの襲名を固辞した理由でもある。

自分で言うのもなんだけど、僕はプロレスを見るばかりで自分がリングに立とうなんて思わなかった。この同好会に入ったときも、裏方の仕事ができればいいやくらいに思っていた。

確かに、栗栖先輩が入会した頃はプロレス同好会も活動が盛んで、各地の文化祭でリングに立ったこともあるらしい。陽菜妃が読み込んでいた会誌にも、当時の試合結果が詳細に書き込まれている。

つまり、陽菜妃にとってはドスケベボーイがリングに立つのは当然のことなのだ。

「む、待てよ」

ここで小さな疑問。

会誌に載っているドスケベボーイの試合は五年以上前のものである。先代の栗栖先輩が、二回は留年しているから当然ではあるけど。陽菜妃はその事実を平然と受け入れている。

「アイツ、まさか……」

おそらく陽菜妃は、ドスケベボーイが最低でも三回は留年していると思い込んでいる。不名誉な誤解である。

しかし、そんなことは関係なく、陽菜妃にとってドスケベボーイという存在は運命の王子様なのだ。その正体が白野春臣だと知ったら、きっと落胆してしまう。

「よし」

僕は一つの決意を固めて立ち上がる。それは陽菜妃の夢を壊さないための第一歩だ。

ファンの夢を裏切らないのがプロレスラーだからさ。

※

僕のなけなしの行動力を消費し、ある人を召喚した。

待ち合わせは自宅から数キロ先にある公園。さらに夜ともなれば、万が一にも陽菜妃に会うことはないだろう。自転車で滑り込めば、すでに目的の人物は滑り台の横で待っていてくれた。

「遅れました、お久しぶりです」

僕が頭を下げれば、その人も暗闇の中から姿を現す。

「俺も今来たとこよ。元気にしてたか、ドスケベボーイ・ジュニア」

街灯に照らし出されるのは尊敬すべき先輩、ドスケベボーイ・シニアこと栗栖秀次。

なのだが。

「ちょっと、先輩」

先輩のシルエットが数ヶ月前と明らかに違っている。あれだけ魅せる筋肉を意識していた体が、今ではトドのように肥えている。漁港に転がせば害獣として狩られかねない。

「なんですか、この腹の肉はァ!」

むんずと先輩の腹肉を掴んで揺らす。

「やめろやめろ、仕方ないんだよ! 悲しいなァ、これが社会人になるってことなんだ!」

「三ヶ月ちょいでしょ! 甘やかすな!」

「あああー!」

そんな邂逅を果たしたのだが、これで僕の目論見は完全に外れたことになる。思わずその場にくずおれた。

「おいおい、なんだよ白野。一体どうしたんだよ?」

実は、と僕は洗いざらい白状することにした。

「おい、ストップだ」

だが開始一分で止められた。

「え、前に俺が助けた女子高生が同好会に来てんの?」

「うす」

「しかも白野の幼馴染なの?」

「うす。偶然って怖いっすね」

そして僕は、あの日に黙ってたことを謝った。

「なんだよぉ! もう一年留年しとけば良かったぁ!」

ここで先輩もくずおれ、公園で二人の男が膝をついている。

その体勢のまま、僕はプロレス同好会が興行を主催しようと動いていることまで話した。こっちへの反応は「面白そうじゃん」と上々のもの。しかし、本当に伝えるべきことは別にある。

「それで、僕がリングに上がらなくちゃいけない流れになってですね」

「ははぁ、それで俺を頼ったんだな。白野、リング経験ないしな」

「はい。ぶっちゃけ替え玉として出てもらうつもりでした。先輩の腹を見るまでは」

「テメェ!」

ここで先輩がヘッドロックをかましてくる。肉に埋もれて息が苦しい分、全盛期よりも凶悪な技になっていた。

「仕方ないでしょ! 陽菜妃のヤツが憧れてるのは、あの伝説の覆面レスラー、ドスケベボーイなんすよ!」

先輩の腕を取ってヘッドロックから脱する。そのままリストロックの形に持っていく。手首を固めて対峙する。

「知らねぇよ! そもそも俺のフリしてるお前が悪いんだろ!」

バン、と先輩が腕を振って体をひねる。丸い体が砂利の上を転がって、手首固めが外された。

「先輩が変なマスクを押し付けたせいでしょうが!」

「はぁ、それを言っちゃダメだろ!」

お互いに両手で組む。力が拮抗するとみるや、僕はローリングをするつもりで視線を左へ。それを見て取った先輩が力を加えてくれて、僕はその反動で砂利道を転がっていく。

「あと、なんでお前、その子に黙ってんだよ!」

先輩が上腕を叩く。これからラリアットを繰り出すという合図。のっそりと先輩が腕を上げて迫る。僕は体勢をかがめて回避。

「言ったでしょ、夢を壊したくないって!」

「違ぇだろ!」

振り返ると、先輩が滑り台の階段をのぼっていた。カンカンと踏み板が夜の公園に響く。

「お前、その子のことが好きなんだろ!」

図星だった。

困ったことに先輩は女心がわからないくせに、男心の方はメチャクチャわかるらしい。

「言えよ! 好きだって!」

先輩が滑り台の頂点に立つ。こちらを見下ろしてくるが、そこから飛び技を決めるなんてことはしない。だって下は砂利だし。そんな危険な技ができるのはDDTプロレス時代の飯伏幸太くらいだ。

「言わない!」

なら、正解はこっちだ。

僕は滑り台の出口へと回り込み、そこで受けの姿勢を取った。

「言え!」

案の定、先輩はスライダー部分へと身を放った。公園式ドロップキックだ。しかし肉が挟まって上手く滑れない。頑張れ。

「いやだァ!」

なんとか迫り出してきた先輩の両足を低い姿勢で受け止め、後方の砂場部分へと大袈裟に転がる。

「アイツが好きなのは、ドスケベボーイなんだ! 僕じゃない!」

「お前が!」

ここで先輩が倒れた僕をホールドしてくる。

「ドスケベボーイだろうが!」

押さえつけられている内に泣けてきた。どうしてこうなってしまったんだろう。大人が二人で何をしているんだろう。でも、負けたくなかった。

「いい加減、認めろぉ」

カウント2.9で返す! ここまではお約束だ。

が、重い。重すぎる。これは反則だ。

「あー、ギブです、ギブ!」

僕の敗北宣言を受けて先輩が立ち上がる。お互いに何事もなかったかのように、服についた砂を払い落としていく。

「じゃ、決まりな」

「何がスか?」

「お前はドスケベボーイ・ジュニアだ。だから、俺じゃなくて、お前がリングに上がれ。プロレスのリングも、恋のリングも」

正直に言って自信はなかったし、後半の方は何を言ってるのかわからなかった。しかし、まさに今やったことを再現すればいいだけ。その実感があった。

「白野、お前は頭ではプロレスを組み立てられるんだ。これまで実践してこなかっただけだ」

「じゃあ先輩、今のは僕に教えてくれて……」

先輩が不敵に笑った。こういうところが本当に尊敬できる。

「わかったなら、最後の仕上げだ。お前に俺の得意技(フェイバリット)を託す」

思わず息を呑む。それこそドスケベボーイを伝説にした技、先輩が研究を重ねてきたオートマ式プランチャ・スイシーダだ。それさえ覚えれば、なんとかドスケベボーイとして成立するかもしれない。

やはり先輩と会って良かった。僕の心に希望の光が差し込む。

「さて、特訓といきたいところだが」

希望の光。それはどうにも二つくらいあって、何やら懐中電灯に見えて。

「まずは、この状況を切り抜けるか」

前方から二人の警察官が近づいてくる。夜の公園で男性が争っているとでも通報されたのかもしれない。

「うす」

どうやら僕も明日から忙しくなりそうだ。むしろ職質とかで直後から忙しくなりそうだ。

5.

六月祭はオートマ大の二大イベントの一つだ。

秋学期に行われる文化祭がもう一つのイベントごとだが、その頃にはすでに寒いし、なんなら雪も降るかもしれない。だから屋外を使った催し物は六月祭の方で行われることになっている。

といったわけで、大学の中庭には食べ物なんかの模擬店が立ち並び、ステージでは音楽系の部活が演奏の準備をしている。すでに近隣住民の方々も学内に来ているし、呼び込みの声やエレキギターの音出しなどで実に騒がしい。

六月祭は我が街の数少ない娯楽だ。昔を懐かしむご老人たちや、無邪気な子供たちに家族連れ、さらには卒業したOB、OGや進学希望の高校生も訪れる。これは短い夏を迎えるための祭りでもある。

そんな中、僕は中庭に作られた特設リングの準備をしている。この日のために集まってくれた、近隣大学のプロレス同好会の人たちも一緒だ。

「春臣ぃ、働いてるぅ?」

そんな呑気な声が響く。ボルトを留める手を休めて振り返れば、右手にフランクフルトとフライドポテト、左手にからあげ棒とチョコバナナを持ち、口の中に何かを詰め込んでいる陽菜妃の姿があった。

「僕は働いてるけど……」

「あ、ヒナも働いてるからね! お世話になってる部活の人たちに挨拶回りしてたから!」

ごくん、と何かを飲み込んだ陽菜妃が、今度はフランクフルトを頬張り始めた。

「でも、良かったよ。春臣が手伝ってくれてさ」

「いいよ、暇だったし」

本当は暇じゃない。ドスケベボーイ・ジュニアとして試合前の準備をしなくてはいけないが、なにせ各大学のプロレス同好会が集まっている場だ。もし先代の知り合いと出会ったら、何気ない会話で正体がバレてしまうかもしれない。だから、今は白野春臣として設営の手伝いをした方が安全だ。

「ふーん」

と、僕の方には目もくれずに陽菜妃は手元のチョコバナナを同時に食べ始めた。どんな味覚をしているんだ。

「それより桃山こそ、僕なんかより愛しのドスケベボーイ様に会いに行ったらどうだ?」

あまりに呑気な幼馴染に意地悪してみたくなり、ついそんな質問をした。

「あー、ね。ドスケベボーイ・ジュニア様さ、精神統一したいから一人になるって書き置きして、どっか行っちゃった」

ここにいるが。

「ははぁ、なるほどな」

で、僕は意地悪を続行しようと思った。

「どうやら天下のドスケベボーイ様は、試合が怖くなって逃げ出したみたいだな」

自分で言っていて胸が痛くなる。マジで逃げ出したい気持ちがあるから、ある意味では本心である。

しかし、伝わらない僕の自虐ネタに陽菜妃は本気になってしまったようで。

「そんなことないし!」

彼女は僕の横までつかつかと歩いてくると、からあげ棒で鼻先を叩いてきた。食べ物を粗末にするのはよくない!

「ドスケベボーイ・ジュニア様は、絶対に逃げたりしないから」

期せずして励まされてしまった。

「春臣に何がわかるのさ」

多分、全部わかると思う。

だけど、そんな気持ちも言えるはずもなく、僕は陽菜妃を怒らせてしまったことを小さく後悔する。なお彼女は悔しそうな表情でからあげ棒を食べ始めた。

彼女は、そんなにもドスケベボーイのことが好きなのだろうか。無条件で信頼できるほどに。

「あのさ」

今更だけど、それは嫉妬する。

「お前って飽きっぽいのに、ドスケベボーイのことはずっと好きだよな」

相手の顔も見ずにそう呟いた。返答なんて期待してなかったけど、幼馴染は律儀にも会話をしてくれるようで。

「当たり前だよ」

口元にフライドポテトが差し出される。僕はボルトを締めながら、それを咥えた。どうやら、この一本だけが僕への差し入れだったらしい。

「ヒナにとってはヒーローなんだ。だから、ずっと好き」

何も言えずに、僕はフライドポテトを飲み込む。

口の中がしょっぱい。塩加減を間違えてやがる。確か作ってるのは将棋部(昇格済み)だ。あとで文句言ってやろう。

「さて、と」

そろそろリングの設営も完了だ。僕は陽菜妃に背を向ける。ここから先は孤独な戦いの始まりになるだろう。

だというのに。

「春臣、あれ!」

突如として響く破壊音と絹を裂くような悲鳴。思わず振り返れば、近くの模擬店が謎の半裸の集団に襲われていた。

「おうおう、ドスケベボーイは来てんのかァ?」

半裸集団の先頭に立つのは、まるで落ち武者のような風貌をした男だった。その筋肉の張りと黒いレギンスを見れば何者かは想像がついた。

「あれはツク大のレス研、邪婆悪苦(ジャバオック)!」

その名前は学生プロレスの間では有名だ。徹底的にヒールを演じ、各地の興行を大いに盛り上げる実力派。まさに今、彼らは六月祭で出店した模擬店を次々と襲撃している。

「オラオラ! ドスケベボーイを出さねぇと、ここで模擬店プロレスやってやろうかぁ!」

悪漢の襲来によって、あちこちの模擬店から悲鳴が上がっている。しかし、よくよく見ると彼らが破壊しているのは全て廃棄物のようだ。歩くたびにゴミを撒き散らしているが、多分あとで拾うと思う。なんという演出だ。

「春臣……」

陽菜妃が不安そうに僕の方を見た。しかし、僕はその期待に沿うことができない。なぜなら、今の僕はただの白野春臣だからだ。

「お、可愛子ちゃんがいたぜぇ!」

やがて集団が陽菜妃に目をつけた。先頭の落ち武者が彼女の手を掴み、どこかへ連れ去ろうとする。

「よう、俺は権田(ごんだ)馬並之助(うまなみのすけ)。へへ、てかラインやってる?」

悪漢集団が陽菜妃を担いでいく。僕はそれを見送ることしかできない。ここで立ち向かうべきは、僕じゃない。

「春臣!」

幼馴染の悲痛な声が響いた時、僕はすでに逃げ去っていた。いや、違うね、正確には戦いの準備さ。

猛ダッシュで2号棟の薄暗いトイレへ。

ざわめきが遠くに聞こえる。そんな中、僕はくすんだ鏡の前で眼鏡を外して深呼吸。そしてポケットにしまっていた純白のマスクに手を伸ばす。

「待ってろよ、今行く」

そして僕はドスケベボーイになる。

6.

特設リングの上で落ち武者スタイルの権田が仁王立ちしている。

彼の背後にはツク大のプロレス研究会の悪役レスラーたちが控えている。それぞれ下卑た表情を作って、さらってきた陽菜妃を取り囲んでいる。

「おう、早く出てこんかい! ドスケベボーイ!」

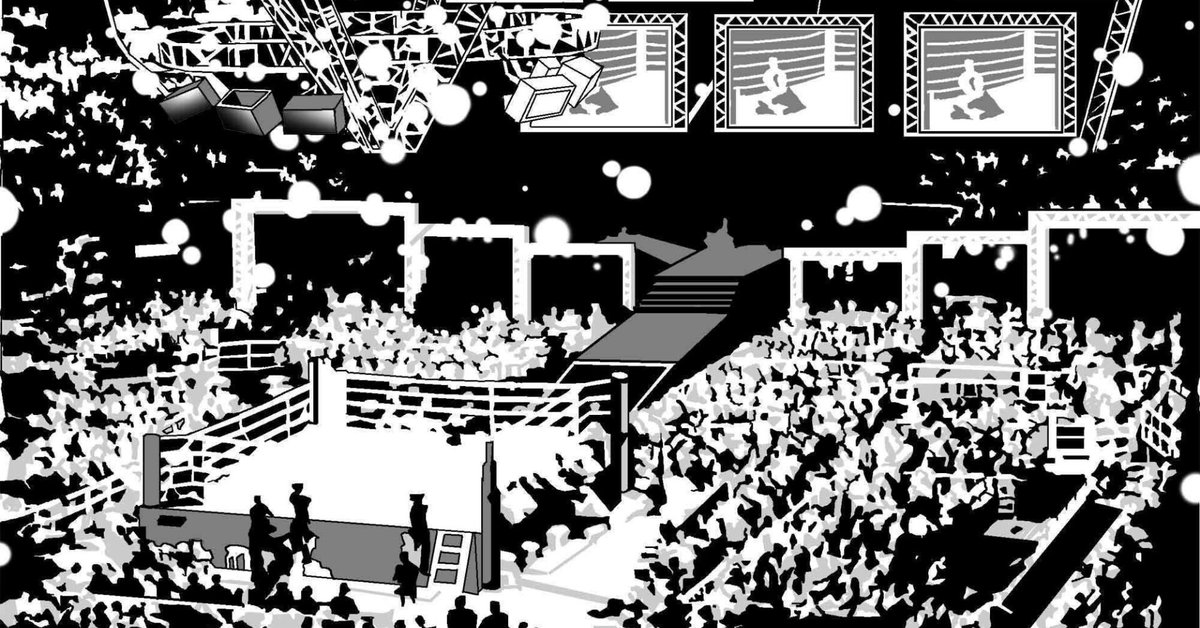

六月祭を荒らした悪役レスラーの登場によって、特設リングの周囲には多数の観客が押し寄せている。ド派手な暴れっぷりで、すっかり人々の注目を集めていた。

「早く来んと、この可愛子ちゃんのラインを聞き出しちまうぞぉ!」

フザけた調子に観客から笑い声が漏れる。

この流れで水を差すのもどうかと思うけど、多分、ここまでは台本だと思う。だってアイツらを呼んだのは捕まってる張本人だ。

だから、ここは僕も乗ることにする。

「おお? 来やがったなぁ!」

わざとらしい権田の反応に観客もどよめく。彼らの背後から僕は悠然と登場する。そして、左右にどいてくれるように手を振る。勝手知ったる他大学の学生レスラーたちが観客を下がらせて、僕のために花道を作ってくれた。

特設リングまで約十メートルの距離。僕はダッシュを始め、ぐんぐんとスピードを上げていく。イメージするのはトップロープを飛び越えての華麗な登場で、それは先輩が得意としてきたものだ。

が、予想以上に高いのでサードロープの下から滑り込む。

それでも観客たちから盛大な拍手と歓声で出迎えられた。軽く跳んでリングの硬さを足で確認する。いや、硬いな。ここに叩きつけられたらマジで痛いだろうなぁ。

「おうおう、待ちくたびれたぜ。天下のドスケベボーイ様がよ、試合が怖くなって逃げ出したのかと思ったぜぇ」

奇しくも、それはさっき僕が陽菜妃に言ったのと同じセリフだ。もしかしてセンスが僕と同じなのか?

「で、お前は」

権田が白い歯を見せて笑う。口元のドジョウ髭がいやらしい角度を作った。

「へへ、そういうことか」

この権田という男は、何やら僕の方を見て得心したようだった。とても嫌な予感がする。

「おい、プロモーター!」

権田はリングの中央で大袈裟に両手を広げる。

「ここで俺はマスカラ・コントラ・カベジェラを提案するぜぇ!」

な、なにぃ! と声を上げたかった。だが周囲の観客はプロレスファンではないので意味がわかっていないらしい。

「フフ、ようはマスクと髪の毛を賭けた戦いのことだぜ! ドスケベボーイが負けたらマスクを脱いでもらい、俺が負けたらこの頭髪を全剃りしてやらぁ!」

権田が大声で周囲に説明してくれていた。ありがたい。

などと言っている場合ではない。この権田という男、とんでもない提案をしてきた。たかが、とは言いたくないけど、学生プロレスでマスクを賭けるなんて非常識だ。

この男は、それを賭けるだけの価値があると知っている。

「フフ、言っておくがな、俺は今まで何度もドスケベボーイと戦ってきたんだぜ。おっと、アンタと戦ってきた、と言い直してやろうか?」

やはりそうだ、権田は僕が初代ドスケベボーイではないと看破しているのだ。

「さぁ、俺の提案を受けてくれるか、コミッショナーさんよぉ!」

僕としては全力で拒否したい。だが、まずコミッショナーが何と言うのか。というか今回のコミッショナーって誰だ。

「いいよー」

リングサイドで陽菜妃がオーケーサインを作っていた。悪漢たちに囲まれながら焼きそばを食べている。どうやらアイツがコミッショナーらしい。最悪だ。

「だとよ、ドスケベボーイ。ま、お前が一言イヤだと言ったら止めてやってもいいぜ?」

権田は僕が無言を貫き通していることも把握している。万事休す。

「おっと、無言は了承とみなすぜ! なぁ、そうだろ!」

ここで周囲から大歓声。権田は完全に観客を味方につけたのだ。場を盛り上げることに関して、ヤツは間違いなくプロレスラーだった。

というか、この空気は覚えがある。飲み会で「一発芸をやれ」と言われた時のアレだ。普段の僕だったら耐えられなかっただろうが、今の僕はプロレスラーなんだ。

だから、と僕は首を掻き切るポーズをヤツに送る。

観客たちの歓声がひときわ大きくなる。僕だって場を盛り上げてみせる。

「そうこなくちゃな」

さて、試合前に一言だけ付け加えておこう。

やっぱりプロレスに台本なんてなくて、常に本気でやるしかないみたいだ。

※

いよいよゴングの時が迫っていた。

「時まさに六月、我らがオートマ大に梅雨の気配は一切なし! しかしこれが地球温暖化なのか、会場のボルテージはマックス、溢れんばかりの熱気が押し寄せてくる!」

実況席から声が響く。マイクを握るのは我がオートマ大学放送部の学生だ。

「選手はすでに入場していますが、ここでご紹介しましょう!」

他大の人たちと一緒に作ったリングの上で、僕と権田が相対する。

「史上最悪の大学生! 浪人三年、留年四回、ここは地獄の崖っぷち! ツク大の生きる伝説、ザ・リアルレジェンド! 権田ァ、馬並之助!」

権田が目を見開き、周囲に睨みを利かす。これでもかと舌を伸ばして悪辣な表情を作り上げる。そして大歓声。

「我々は待っていた! この男がリングで飛び回る日を! オートマ大が誇る純白の貴公子! 絶対的ベビーフェイス! ドスケベボーイ・ジュニアぁ!」

僕は権田のように周囲を煽ったりはできない。ただ力を示せばいい。まずは先輩から教わったように、コーナーポストに駆け上がって……。いや、ジャンプはしない。ただ腕を掲げるだけ。

だが、それでも観客から声援が送られてくる。ドスケベボーイの人気を窺わせる一幕だ。

ここでレフェリーを務める他大の学生が、わざとらしく凶器を持っていないか確認してくる。すると権田のレギンスの中からクソでかい角材が出てきた。メチャクチャ注意されている。会場からは笑い声が漏れる。

よし、つかみはばっちりだな、権田。

「まもなく、ゴングです!」

カン、と始まりの音が響き渡る。

僕は両手を前へ出して間合いをはかる。対する権田も同じ距離で手をワキワキとさせてくる。

「立ち上がりは静かに、しかし情熱的に! 二人の戦士が力比べを始めようとしています!」

実況の声に呼応するように二人でがっしりと手を握り合う。頭の上で組んだ手を腕相撲のように下げていく。ダン、とリングを権田が踏む。それっぽい。

せーの、と権田から小声がある。それに合わせて僕もわざとらしくリングを踏めば、二人分の重みでリングが軋み大きな音が響く。

「力は拮抗! ならば技の応酬になるというのか!」

権田が視線を右へやった。この動きは以前に栗栖先輩にやったものと同じだ! 僕が力をかければ権田がリング上を華麗に転がっていく。無駄のない動きだった。

再び組むと見せかけて、今度は権田が水平チョップを放ってくる。これは僕が胸筋で受ける。かなり痛いが、骨でなく肉同士を打ち付けてクッションにする。肉が弾ける音は見た目以上に派手だった。

「ラッシュ、ラッシュ、ラッシュ! 権田馬並之助の猛攻だァ!」

ガクッと膝を落とす。片膝立ちになって受ける体勢を作る、でもシャイニングウィザードとかは勘弁な。

権田がのっそりと下がってロープから反動をつける。蹴り抜いてくるつもりだろう。

ぐん、と視界の中で権田が大きくなって次の瞬間にはスネが胸に収まっていた。息が詰まる。思い切り派手にリングへ倒れて両手をついてパァンと音を響かせておく。

客席からは悲鳴が漏れた。

「上手ぇな」

ボソリ、と僕にだけ聞こえる音量で権田が呟いた。

ありがとう、と言いたいけれど今は無言。褒めてもらえて嬉しいね。なんてったって受け身だけは練習を欠かさなかったからさ。

「ドスケベボーイ、マットに沈むか! 権田はまだまだやってくるぞぉ!」

倒れ続けていると、権田が僕の足に自分の足を組み込んでいく。足4の字固めだろう。僕も足に隙間を作って組みやすくしておく。

「行くぞ、オラぁ!」

権田が叫んで一気に背後へ倒れ込む。僕の足が悲鳴をあげる。痛みとしては地味なのだが、オーバーリアクションで何度もリングに手を打ち付ける。古風なスタイルだが、見た目が派手で演出効果が高い。

「キマってるゥ! まさに肉体の知恵の輪! ドスケベボーイは解くことができるのかァ!」

苦しみながらも、僕は体格を活かして何度も体をよじる。足4の字は反転させれば相手にダメージを与えられるからだ。もちろん権田もそれを知っている。

そして大きくゴロリと体を返す。

「ああ! 返したァ! IQ300!」

権田のわざとらしい叫び声が響き渡る。ドスケベボーイの逆転に観客たちは大盛り上がりだ。

両手で踏ん張るが、大柄な権田の手がロープへと伸びていく。極(き)めるたびにリングが大きく跳ねる。

「ロープ!」

ここで権田がロープを掴み取り、レフェリーが間に入って僕らを引き剥がす。ここから中盤といったところだ。

「一進一退の攻防! 我々が目撃しているのはプロレスなのか、それともマット上の絵画なのか! ルーヴル美術館よ、早く収蔵してくれ!」

あと、さっきから実況のクセが強い。うちの大学にこんな逸材がいたのか。

それはそれとして、ここから上手く技の応酬を重ねて、観客をハラハラさせていく。やはり権田というレスラーは学生プロレスの猛者(もさ)なのだ。魅せるプロレスを熟知している。

それに比べれば、僕は少し経験が浅かったようで。

「あぁっと! ここで権田がマットに沈む!」

僕のラリアットを受けた権田が仰向けに倒れた。コーナーポストの近くまで来てくれたので、ここでフライングボディプレスの一つでも入れれば盛り上がるだろう。

しかし、僕は権田がかつて戦ったドスケベボーイではない。飛び技は苦手なのだ。

倒れた権田が視線を送っている。来いよ、って感じ。

でも、僕は目をそらしてしまった。思わず背を向けて、権田が復帰するまでの時間を与えてしまう。

「これは、どうしたんだドスケベボーイ」

実況の声が響く。

「騎士道精神が過ぎるゥ! 俺たちの戦いはいつでも真っ向勝負なんだ! そういうことかァ!」

ものすごくフォローされた。実況名人か。

「後悔するぜ、ドスケベボーイ!」

上手く乗ってきた権田が立ち上がる。僕も手招きで「来いよ」のアピールを返す。

ここで観客の盛り上がりは最高潮となった。

正直に言えば、もうスタミナが切れている。ほんの十分ほどでこれなのだから、やはりテレビの向こうにいるプロレスラーたちは化け物じみている。

しかし、権田も大分疲れているのだろう。試合開始直後のキレはすでにない。

「おい」

組み合った瞬間、権田が小声で囁いてくる。

「このあとのラリアット避けろ」

わかった、の意味を込めて権田の肩を叩く。

そのまま巨体を放ってロープへ。反動で戻ってきた権田は渾身のラリアットの構え。僕はそれをかがんで回避する。

観客から悲鳴が漏れた。

すぐさま振り返れば、トップロープから権田が場外へと落ちていく瞬間だった。おそらくリングサイドに敷かれた安全マットに倒れ込んだだろう。

「お下がりください! お下がりください!」

実況も煽ってくる。この流れはよく知っている。プロレス同好会の六年前の会誌にもあった。ドスケベボーイがその名を学生プロレス界に知らしめた、あのオートマ式プランチャ・スイシーダを初披露したのと同じ状況だった。

僕は覚悟を決める。周囲の歓声と心臓の音が消えていく。夕日と遠くの街灯がボヤけていく。

タッタッと軽くステップを踏んでから背後へ。ロープの反動から助走をつけて駆ける。

先輩と何度も特訓したはずだ。大事なのはジャンプの重心の高さだ。小学校の頃に跳び箱をやったろ、って。その要領でトップロープを越えろ、って。

でもね、先輩。

「これはァ!」

僕は小学校の跳び箱で失敗したんですよ。

目を開けた時、夕焼け空が下方にあった。観客席で不安そうに見守る人たちの顔が上方に。

「おいおいおい、こんなことがあっていいのか!」

どうやら僕は最後の最後で失敗してしまったらしい。跳んだはいいが、トップロープに足を引っ掛けて、そのまま逆さ吊りになってしまった。

「技が失敗したというのか! これを見逃す権田ではないぞ! すぐさま立ち上がる!」

会場がどよめく。フラフラの権田は僕の頭を掴んだままリングインを果たす。ついでに絡んでいた足のロープは解いてくれた。

「馬鹿が」

失望したように、権田が僕をマットの中央へと転がす。這い上がろうとしたけど間に合わない。権田の丸太みたいな腕が首元に巻き付いてきた。ヘッドロックをかけられる。

「この場の全員に教えてやるよ!」

権田の大声が響く。僕は体力を使い果たし、この体勢から返す妙案も思いつかない。ただギリギリと絞められるまま。

「俺は昔、ドスケベボーイに負けて髪を剃られたんだ。それからだぜ、その部分が今も生えてこねぇ。だから、こんな髪型なのよ!」

権田の絶叫に観客の笑い声。

「笑ってんじゃねぇ!」

そこで権田が力を込めるモーション。実際には少しだけ僕に余裕をくれたんだけど、もう返せる気力もないんだ。

「はっはっはァ! このままギブアップと同時にマスクを剥ぎ取ってやるぜぇ!」

権田のゴツい手が僕の顎を覆う。指の先がマスクの端にかかった。観客席からは悲鳴だけが聞こえてくる。その中で権田の小さな囁きが僕の耳に入ってきた。

「なぁ、本当に剥がすぞ。いいか?」

それは権田からの最終確認だった。

僕はそれに応えることもできない。正直に言って苦しい。息もできない。体中が痛い。

そもそも僕は、なんでプロレスなんてしているんだ。見ているだけで十分だったじゃないか。リングに上がるべきじゃなかった。こんなに苦しいのなら、最初から諦めていれば良かった。

あと僕がドスケベボーイじゃなくて、白野春臣で何が悪いんだ。ここでギブアップして正体がバレようとも痛くも痒くもない。それで世界が終わるわけでもあるまいし。

ああ、いや。

世界が終わってしまう女の子が、ただ一人だけいるな。

「ああっと!」

視界の端で何かが飛んでいった。多分、キャベツだ。

それと同時にヘッドロックが緩んだ。

「なに諦めてんのさ!」

声がする。とても聞き慣れてるヤツの。

「カット、カットだァ! 突如としてリングサイドからコミッショナーが乱入! 華麗なジャンピングニー!」

息を吐く。体を起こして声の方を見れば、そこに陽菜妃がいる。リングの中まで入っててさ、片手に焼きそば持ったままで、他大の人たちに取り押さえられている。

「ドスケベボーイは、ヒナの王子様なんだぞ! だから、諦めんな!」

泣き喚く幼馴染の姿を見るのは、久しぶりだった。大昔にアイツが迷子になった時以来だ。そんなに泣くようなことなのか。

きっと、泣くようなことなんだろうな。

「復活! ドスケベボーイ・ジュニアが立ち上がったァ!」

歓声が聞こえてくる。皆が自分を応援してくれる。今までさ、ずっとフィクションの中の話だと思ってたよ。声援が力に変わるっていうのは。

「おう、続きやっか」

背後から権田が声をかけてくる。いきなり反撃に来ないということは、向こうももう限界が近いらしい。

だから、ここから先は台本なし、完全なアドリブ。ドスケベボーイじゃなくて、僕個人としてのプロレスだ。

「さぁ、二人が見合った!」

権田が伸ばした手を掴んだ。颯爽と脇固めの形へ持っていく。ここまでは僕の理想形。

「なんだこれは、まさか! まさか!」

権田はきちんと受けてくれる。体を前転させて脇固めを抜けようとする。だから僕は、フリーになった権田の足をもう片方の腕で抱えて、そのまま転がって押さえ込む。

派手な飛び技じゃない。だけど僕が愛してやまない技。

「いぶし銀のサブミッション! 木戸(きど)修(おさむ)の遺伝子がここにある! キド・クラッチ炸裂ゥ!」

レフェリーが飛び込んでくる。権田は足をバタつかせるが抜け出すことはできないはずだ。

フォールカウントが始まる。

「ワン!」

会場の人たちもカウントを唱和する。

「トゥ!」

これが僕にとって最初のリング。

そして、最後のカウントは僕自身が声に出していた。

「スリー」

ゴングの音が鳴り響く。夕空には一番星が輝いている。

7.

さて、ここから先は後日談だ。

まず試合当日の話だけど、これは残念ながら大した話題はない。後夜祭でマスクを脱いで陽菜妃に告白、なんていうロマンチックな展開を僕も夢見たけど実現しなかった。

そもそも僕は試合直後に疲れ果てて、打ち上げにも参加せずに自宅へ直帰して十五時間眠った。その間にラインに送られてきた写真には、仲良さそうに肩を組む栗栖先輩とスキンヘッドの権田さんが写っていた。

「権ちゃんが褒めてたぞ」

という先輩からのメッセージがあった。推理するまでもないけど、権田さんは全ての事情を知った上で一芝居打ってくれたらしい。それで律儀に髪まで剃るのだからエンターテイナーの鑑(かがみ)だ。

それから今のプロレス同好会の様子を伝えたい。

「うーっす」

そんな調子で僕が部室に入ると、秋学期から入会してくれた後輩たちが挨拶してくる。盛況とまではいかないけど、僕が知っている限りは全盛期の人の入りだ。

「あれ、陽菜妃まだ来てないの?」

何気なく僕がその名前を呼ぶと、後輩たちが揃って口に指を当てる。その名前で呼ぶと怒るらしい。

「どーん!」

で、背後からフライングボディプレスを食らう。僕は頑丈だから大丈夫だ。

「お前な」

振り返ると、そこにブカブカのマスクをつけた女性がいる。イカした仕草でマスクの端を持ち上げる彼女こそドスケベボーイ・デーヴァ、つまり三代目である。

「はいはい、春臣の小言はあとね。今日は皆でDVD見ながら技の研究するからさ!」

あの運命的な試合のあと、僕はドスケベボーイ・ジュニアであることを止めた。一人の白野春臣としてリングに上がっていくことを決意したのである。

一方の陽菜妃はといえば、ドスケベボーイの名前が消えるのはイヤだと駄々をこねた。お互いに協議を重ねた結果、陽菜妃の方が三代目を襲名するという前代未聞の解決に至った。

「ドスケベ先輩! 自分、飛び技の研究したいッス!」

会員の一人がそんなことを言う。横から聞くととんでもないセリフだ。そもそも一回生だから同期のはずだが、彼らにとって陽菜妃は憧れのスーパースターらしい。

なんといっても、彼ら新入会員の大半は僕のファイトに感動して入会を決めたわけではなく、トップロープから華麗に膝蹴りを決めた陽菜妃に魅せられたようだった。

まぁ、僕にとってはどっちでも良い。とにかくプロレス同好会は存続することができたし、ドスケベボーイという重荷からも解放されたのだから。

「人が多いから、僕は出てくよ」

そう言って、僕は部室から立ち去る。どこに行こうか悩んだところで、てっとり早く一人になれる場所を選んだ。

半年前の僕だったら、きっと陽菜妃に言い寄ろうとする男性会員に嫉妬しただろうね。でも、今は心の余裕がある。

僕は懐かしの2号棟のトイレへとやってくる。あの頃はほぼ毎日お世話になっていたが、今は必要なくなった。

「春臣」

トイレの入口から声がかかる。マスクをつけたままの陽菜妃がいた。

「入ってくんな、男子トイレだぞ」

「平気っしょ。だってドスケベボーイは性別不明だもんね」

くすんだ鏡に僕ら二人が映る。

「ねね、なんで部室出たの。嫉妬した? それとも二人きりで会いたくなっちゃった?」

「部室が狭かったからだよ。早く部活に昇格できるといいな」

目の前のドスケベボーイが距離を詰めてくる。改めて見ると表情が隠れているから、目の前の幼馴染が何を考えているかわからない。

「ねぇ、今ならキスしてもいいよ」

「ゴメンだね。そのマスクには栗栖先輩の血と汗も染み込んでるんだ」

ゴス、と比較的に強めのチョップを食らう。でも頑丈だから平気。

「ところで陽菜妃さ、いつからドスケベボーイが僕だって気づいてたんだ?」

ここで陽菜妃が自らの口元に指を添える。わずかにめくられたマスクの向こうに意地悪そうな笑みがあった。

「言ったじゃん。ドスケベボーイはヒナのヒーローで、ずっと好きだった、って」

外から寒風が吹き込む。白いマスクが僕の目の前に迫る。汗の匂いが漂ってくる。

部室で出会ったあの日より、ずっとシチュエーションは悪くて、ずっと良い。

〈了〉