子どもの「学びの構え」を鍛える算数授業

初めまして。チーム算数の たいが_南大我(京都)です。

公立小で3年,私立小で現在3年目で,今年は4年生を担任しています。

今回は私がこれまで悩んできたこと,そして今の勤務校で学び,意識していることをここで共有できたらと考えています。

初めてのnote投稿で不慣れなもので,駄文で長文ですが最後まで読んで頂けましたら幸いです。

■課題意識:先行実践を取り入れても上手くいかないことはありませんか?

私のような若手教員の多くは,数々の先生方が研究してきた先行実践をもとにして授業をすることが少ないことと思います。

しかしそのような時,以下のような思いをもつことはないでしょうか。

「なぜあの先生の素晴らしい授業を真似しているのに,自学級では上手くいかないのだろうか?」

「こんなに面白い問いなのに,なぜ問いが子どものものにならないのだろうか?」

「結局,子どもに気づかせたいことをこちらが誘導してしまっている…」

このような経験をしているのは私だけではないと思います。

このような授業になっている原因を予想すれば数多くあります。

もちろん自分のコーディネート力や教材研究の足りなさはありますが,中でも私は子どもの実態を省みることを意識しています。

それは,子どもの実態に合わせて教材を変えるべき(教材を子どもに合わせる)という視点であることはもちろんですが,

「その教材を楽しめるだけの子どもたちにまだ育っていない」

という視点ももって,その教材を楽しめるように子どもを鍛える(子どもを教材に合わせる)ような視点も必要だと考えています。

■提言:「学びの構え」を鍛えることで,問いを楽しめる子どもが育つ

この考え方のもとになっているのは,尊敬する先生からお聞きした次のような話です。

「授業を料理に例えて考えたら,手っ取り早くカップラーメンが食べたいと思う子どもに,いくらこだわり抜いたフランス料理を出しても意味がない。『俺はカップラーメンが食いたいから,先生早よ出してえや。』と,そう言われるだけ。そのこだわり・美味さを味わえるだけの舌が育っていなければ,どんな美味い料理も味わえない。」

「こだわり・美味さが授業における教材の『価値』であり,子どもに味わってほしいことだとすると,それを味わうための舌は『学びの構え』になる。これは単なる学習内容の積み上げで無く,これが鍛えられていないと授業は子どものものにならない。」

子どものレベルに合わせていくことはもちろんですが,自分が思い描いた授業を実践したいならば,その学び方=味わい方を知っている子どもたちでもって本時に臨んでいなければなりません。

そのためには,「学びの構え」を鍛える授業(算数に限りませんが)を,教師が意識的に年間を通して位置付ける必要があります。

特に,各教科の授業開きではそのようなねらいをもって授業することが多いのではないでしょうか。

ですが,授業開きだけでなく,年間を通して「学びの構え」を価値づけるようにする必要があります。

それは毎日の授業の中で表出される子どもの学びの姿に対してその場で対応することで育てる側面もありますが,やはり子どもの中に強烈に印象付けるような機会が必要になると考えるからです。

それが,「学びの構え」を鍛える授業だと思っています。

これは単元の中のある時間の授業かもしれませんし,トピック的な投げ込みの授業ということもあります。

兎にも角にも,子どもの「学びの構え」は勝手には育ちません。

話し合いで練り上げられる子どもたちにしたいなら,話し合う良さが感じられる授業を位置づけること。

粘り強く追究できる子どもたちにしたいなら,粘り強く追求することで深まる授業を位置づけること。

教材の余白に気づける子どもたちにしたいなら,子どもたちが余白に飛び込めるような授業を位置付けること。

そしてそれらを子どもの視点から実感・認識させること。

この意識的な繰り返しが必要だと考えています。

■実践:第4学年「角の大きさ」 友だちと協働する「学びの構え」を価値づける授業

今年度担任している4年生の子どもたちは,コロナ禍の1年目に入学した子どもたちです。

その時私は本校にはまだいませんでしたが,入学式も後ろ倒しになり,1年生はいきなりオンライン授業からのスタートだったと聞いています。

そしてここまでの3年間は,コロナ禍で友だちと繋がって学ぶという経験が乏しい時間だったことと想像しました。

4月最初の参観・懇談では,そのことを保護者と共に確認し,1年間を通して「人と協働し,自立して学ぶ力を育みたい」という願いを共通理解することが必要だと考えました。

そこで,参観授業でのねらいを,「自分一人の力で学ぶことでは得られないものが,協働的な学びの中にはある。」という思いを感じさせることにしました。

この授業を通して,1年の後半に位置づける授業へと子どもたちの「学びの構え」を一段高める足掛かりにしようと考えました。

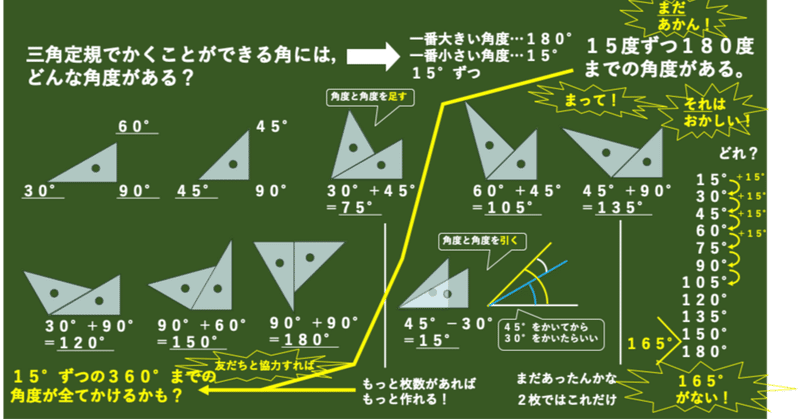

三角定規でつくることのできる角を調べる学習活動

板書の写真が無いので板書計画になりますが,大まかな流れは以下のようになります。

「三角定規を使うことで,分度器よりも素早く幾つかの角度が作図できるという良さがある」「三角定規の角の大きさを覚えたい」という前時の思考から,脈をもって授業に入る。

一組の三角定規を用いてつくることのできる角度を追究する。(指示はないが,子どもは自然に自分のもつ一組を用いると認識する)

調べたことを全体で共有し,角度を足したり引いたりすることで様々な角度がつくれ,「15度ずつ180度までの角度が作れる」と学習をまとめる。

「15度ずつ180度まで」という子どもと,「165度がない」ことに気づいて違和感をもつ子どもが表出することでズレが生まれ,二段階目の追究をする。

一組の三角定規では165度をつくることはできないが,三角定規の数を増やすことで165度や180度より大きい角をつくることができるという気づきを得る。

「だれのどのような行いによって学びが深くなったか」を振り返る。

【授業づくり・授業における見取りと対応 で意識したポイント】

上記4と5の間において,自然に近くの友だちと三角定規を共有して追究している子どもを取り上げることで,友だちと協働して追究する価値が生まれます。

そして,教師が板書できないほどの気づき,教科書には載っていない気づきと子どもが出会うことが学びの深まりの実感になります。

「では,なぜそのような学びの深まりを得ることができたのか?」

このことを終末で問うことで,「友だちと協力して見つけることは楽しいし,一人よりももっとよく分かる」ということを印象づけて授業を終えることができます。

この授業では,その後の懇談でこれらの意図を保護者に説明し,「学びの構え」を家庭と学校で協働して鍛えていく意識を共有しました。

■おわりに:子どもが「学びの構え」をメタ認知することで学び方が変わる

「学びの構え」は必ずしも1回の授業で身につけるものではないと捉えています。

それぞれの子どもによって,いつそれを自分の「価値」として積み上げるのかは千差万別ですし,続けていかなければ忘れていくこともあります。

1年を通して「学びの構え」を鍛えるように授業を位置付け,守り・伸ばすという意識をもって見取り,対応していくことが必要ではないでしょうか。

子ども同士がお互いの授業の中での働きかけを意識することで,学び方が高まっていくはずです。

そこに,見方・考え方のような内容的・方法的な算数の価値を積み上げていく。

これは,こちらが子どもたちによい教材を提供することに他なりません。

そうすれば,教材の面白さを感じられる子どもたちに成長し,自分たちらしい学び方を持ち込んで,心地よい学びの空気感をつくる子どもたちになっていくのではないでしょうか。

また,先生方が意識されていることも教えて頂けたら嬉しい限りです。

たいが_南大我(京都)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?