全員参加の算数授業〜対話を通して「問い」を生む〜

1.はじめに

今回、3回連続企画ということで、私の考える算数授業について何度も提案をさせていただきました。このような機会をいただいたことに大変感謝しております。企画、運営を中心となって進めてくださったサトシさんをはじめ、授業てらす算数部の皆様、本当にありがとうございました。そして、力のない私の提案をきいてくださった参加者の先生方、ありがとうございました。

私の歩んできた道を振り返るきっかけとなり、学びを深めることができました。すてきな時間をいただけたことについてまずお礼を伝えさせていただきます。ありがとうございました。

2.提案の概要

「全員参加の算数授業〜対話を通して「問い」を生む〜」ということで、3回の提案をさせていただきました。

①全員参加のための手立て

②全員参加のための教材づくり

③算数授業で学級をつくる

上記の3回を通して、現在私が考えていることをお伝えさせていただきました。まだまだ未熟な私にとって、提案の機会をいただき、ご指導いただけたことが本当に幸せな時間でした。

「①全員参加のための手立て」では、私の授業観と授業の手立てについて提案させていただきました。

私の考える全員参加の授業は、『主体的に問題(材)に関わり、

「問い」をもち、対話を通して、学び続ける子どもの姿が見られる授業』です。そして、その授業観を達成するために根底にあるのは授業のユニバーサルデザイン(UD)です。全員が授業に参加し、「できた」「わかった」と思える授業を目指しています。

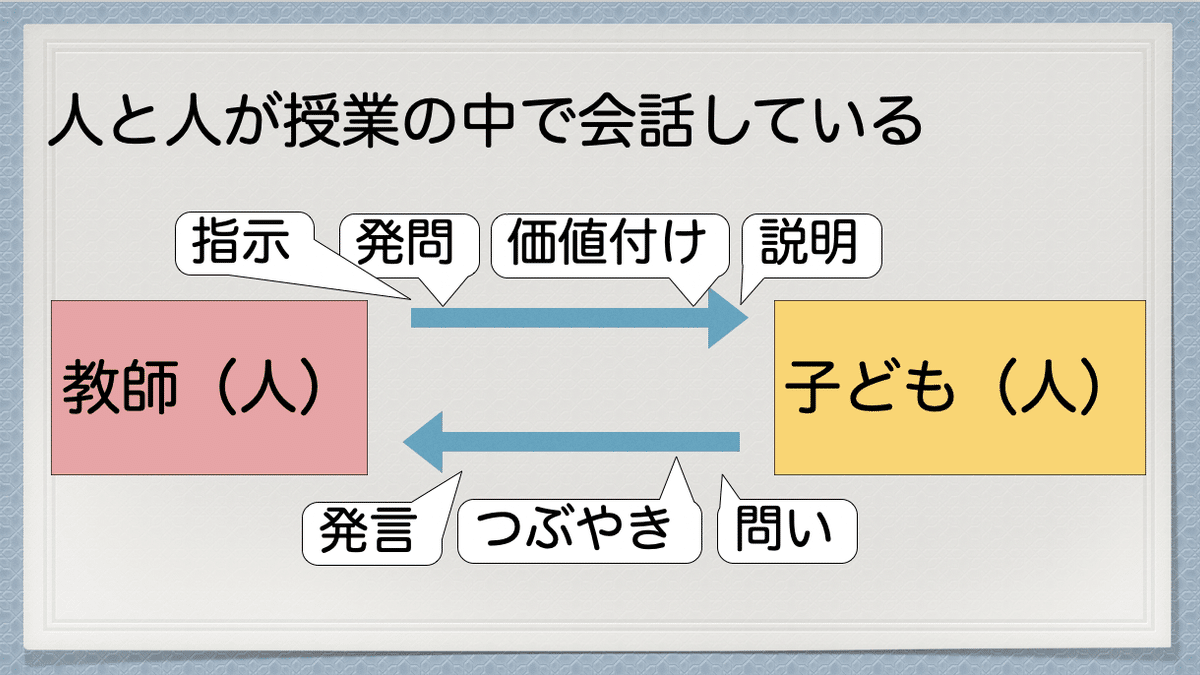

具体的なイメージは下の図になります。

授業のUD化を実現するための手立てを考えることが大切だと考えています。教師が何にアプローチをするかによって、子どもに伝えられることが変わるからです。私は以下のように指導について考え、「発問」「指導技術」「板書」「教材」の4つの手立てを講じることで、全員参加のユニバーサルデザイン化された授業を行うことができると考えています。

3.教科書アレンジ

「発問」「指導技術」「板書」についても書きたいところですが、長くなってしまうため、今回は「教材」の手立てについて書かせていただきます。私が考える教材の手立ては教科書アレンジです。毎日ある授業は楽しくないといけません。しかし、教材研究が大変なことも事実です。そのため、教科書アレンジという視点で、教科書にほんの少しの工夫をすることで子どもたちも教師も全員が幸せになれる授業ができるようになると考えてます。

教科書アレンジの方法は以下のようになっています。

①シンプルで、分かりやすい教材

②ゲーム化を取り入れ、楽しく参加できる教材

③子どもがやってみたいと考えたくなる教材

④子どもの思考に寄り添った適応問題(発展)

まず大切なのは子どもが楽しい教材となっているかです。教科書を見て、学ばせたいこととレディネスをすり合わせた上で、全ての子どもが資質・能力を高め、楽しく学ことができるのかを考えます。もし、教科書と学級の子どもたちの実態がずれているのであれば、子どもが動き出すように教科書をアレンジしなくてはいないと考えています。楽しいが子どもの主体性を育むと私は考えているため子どもの「楽しさ」を大切にしています。

4.実践について

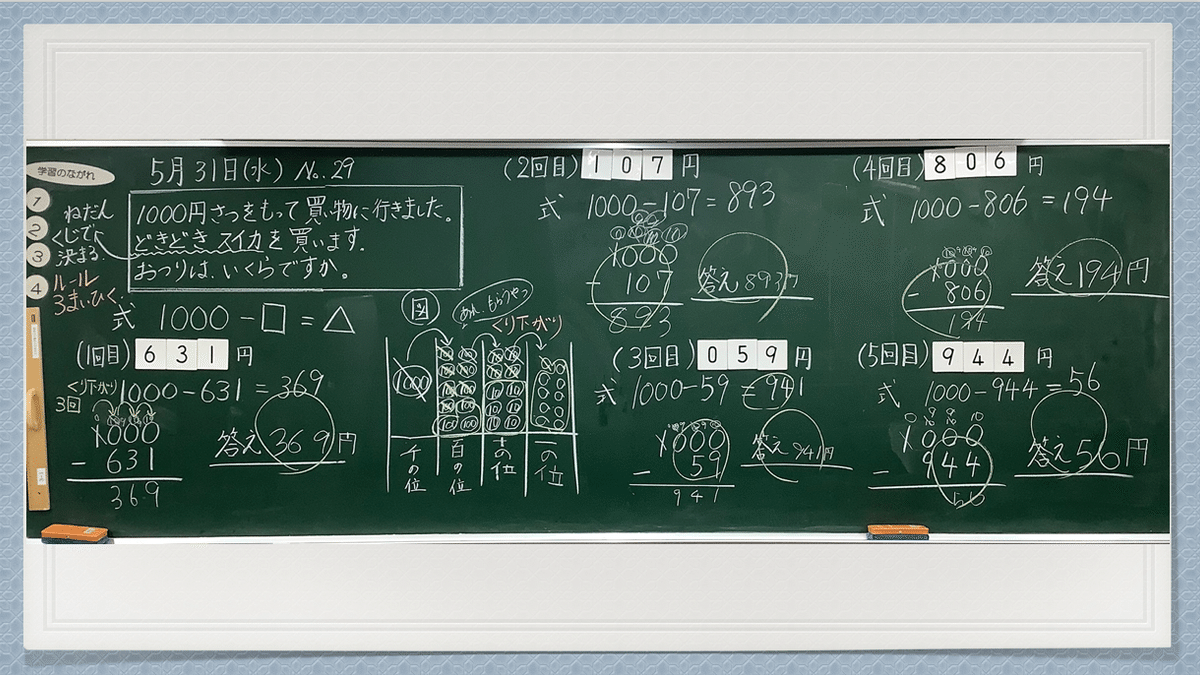

3年「たし算とひき算の筆算」での実践です。

教科書では、

265円の画用紙を買うために、レジで1000円さつを出しました。おつりはいくらですか?

という問題になっています。この問題提示の仕方だと、子どもは受け身になってしまう。そして、適応問題までのスムーズな接続ができないと私は考えました。

そこで、私は次のような教材アレンジを考えました。

1000円さつをもって買い物にいきました。どきどきスイカを買います。

おつりはいくらですか?

1000ー◻︎=△という問題場面になるように提示を行いました。◻︎の中に入れる数値は、数カードを3枚引いて決めることにしました。そうすることで、数カードを引いきたいという情意的な手立てを行うことができました。そして、数カードを引く中で△の数値を大きくしたい(小さくしたい)という思考が生まれ、新たな課題設定をすることができました。また、ゲーム化をして楽しく学習しているうちに、1000ー◻︎の習熟を図ることもできました。

教科書アレンジを行ったことで、子ども一人一人が学びに向かう姿を見ることができたと考えています。

下は実際の授業後の板書になります。

5.算数授業で学級をつくる

最後は、算数で学級をつくることについて述べさせていただきます。

算数授業で目指すものは何でしょう?

私は、算数授業を通して、「人を育てる」ことを目指しています。子どもの多様な学び方、友達の話を聞き解釈する力、ノートにメモする意欲など、これから生きていく上で大切な力を育み、心を育てることが大切だと考えています。

授業で学級をつくるには、よい授業を行う必要があると思います。

よい学級×よい教材=よい授業になると考えます。そして、よい授業がよい学級につながりサイクルができると考えています。だからこそ、授業で学級をつくっていく必要があるのだと思います。

よい授業を行うためには、子どもの声をよく聞くことが大切だと考えています。つまり、教師と子どものレスポンスがしっかりとできていることがよい授業を行うポイントになると考えています。子どもの声を聞き、問い返したり、価値付けたりすることですすんでいく授業が子どもが伸び伸びと学ぶ授業になるのではないかと思います。

一人一人の思考や気持ちに寄り添うことで、全員参加の授業になると考えています。

6.さいごに

この3回連続企画を通して、自分自身の実践と考えを振り返るきっかけとなりました。このような機会をくださった授業てらすの皆様にお礼申し上げます。ありがとうございました。

また、企画・運営に携わっていただいた算数部の皆様、私のような未熟者の提案を真剣に聞いてくださった先生方、本当にありがとうございました。

私は、凡人で未熟者ですが、子どもたちが少しでも幸せになるようにこれからも精一杯できることを頑張っていきたいと思います。

ありがとうございました。

(かずや_鈴木一矢@東京)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?