ITツールの活用が求められる建設コンサルタントの人材育成

上村俊英

論説委員

(株)建設技術研究所

多様な働き方への要望の高まりやICTの活用により、OJTが質・量的に減少する傾向にある。そのため、これまで先輩や同僚と同じ実空間で自然的に共有できていた情報やノウハウを、自ら求めていく必要がある。求める情報のうち土木技術に関する内容は企業や自力での対応が比較的容易だが、ITの活用を早期に広げるには、技術者の学びへの動機付けと、指南してくれる相談役の存在が有効ではないかと感じている。以下に、私見を述べる。

多様な働き方への取組が新型コロナ感染対策でのITツールの活用によりワンランク進展した。対面での生産に回帰する向きもあるが、労働力の確保やより広い情報やノウハウの確保のために、更には次のパンデミックへの対応やウェルビーイングに向けて、テレワークは今後も拡大するものと思われる。

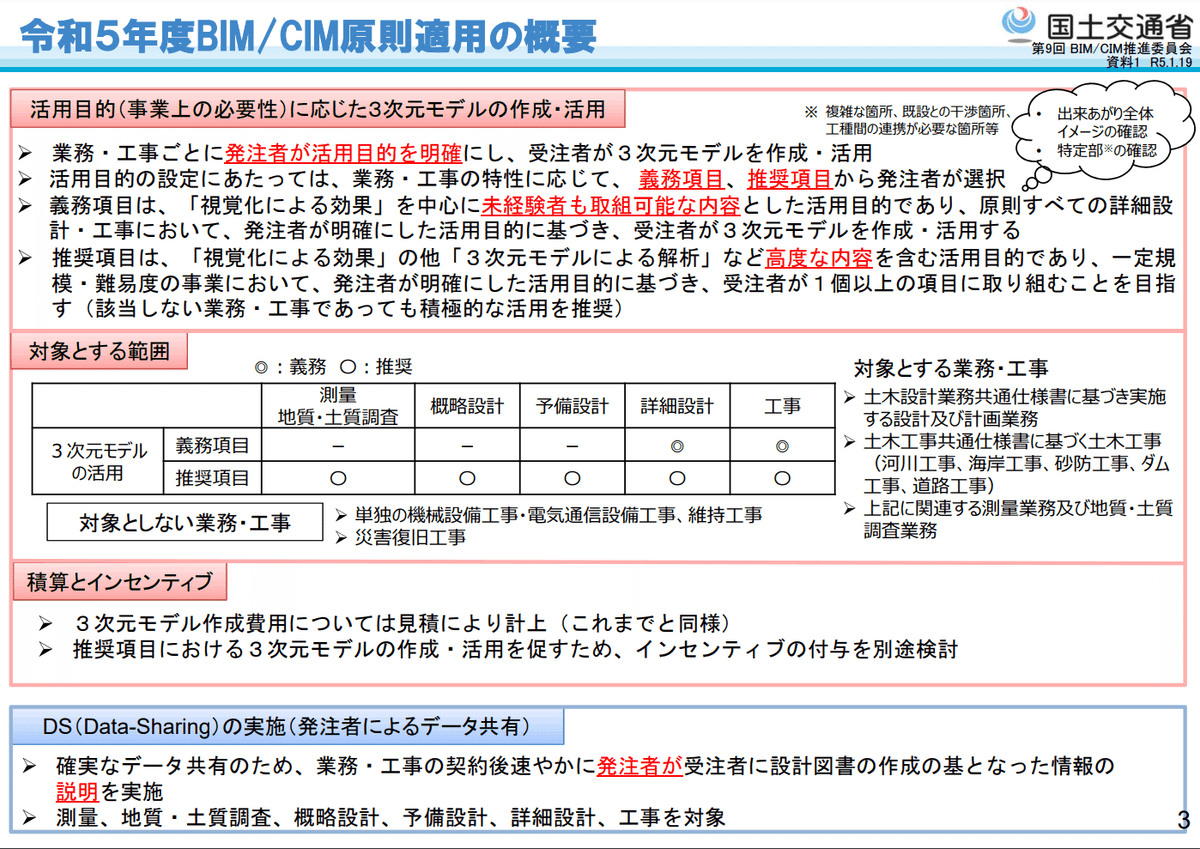

建設コンサルタントにもWEBや情報共有システムの他、BIM/CIM、AIなどのIT導入による業務の効率化が求められている。特に国土交通省からは令和5年度からのBIM/CIMの原則全設計業務への適用など、活用の加速化が求められている。

WEBや情報共有システムの活用が人材育成に与える影響はどうか。まず、ウェビナーにより研修機会の増加、移動時間と経費の削減が進み、情報量の拡大や自己研鑽の動機付けに繋がっていると期待される。一方で、対面での具体的な課題の共有や実効性の高い指導にはつながりにくい。同じく、テレワークの推進と時短への取組は、同一空間での日々の気付きによる指導も含めて、OJTの質・量を減少させている。

BIM/CIM、AIなどの業務の効率化・高度化に関わる取組は企業の規模によって大きな差が生じている。また、取組が進んでいる企業においても、関心が高い一部の人材が担い手となっているのが大方の現状であろう。

このように、土木工学に関わるノウハウや技術の伝承・習得とBIM/CIM、AIなどITの新たなスキルの習得をいかに効率的、効果的に進めるかが課題になっている。このうち土木工学については学生時代に履修していること、体系化されていることから、企業内や自力での取組が可能と思われるが、ITに関しては、技術的ストックやノウハウを全ての企業が持っているわけではなく、就業後に各種研修やガイド本の類による学習と実務での経験が頼りである。

国土交通省などによるIT化のガイドラインや技術開発支援制度等の整備、土木学会や建設コンサルタンツ協会による基礎研修などが見られるが、生産現場に実装する段階での課題がある。例えば、BIM/CIMに関しては、設計の対象によってソフトの適応性が異なるなど、使ってみて分かったという事例もある。

官とIT専門業界を含む産、更には学との実務レベルでの課題解決が望まれるが、体制の構築、課題の整理や対応などを体系的に取りまとめる手順は、確実ではあるが時間と手間を要すると思われる。

一方で、巷には多数の情報やノウハウが参考書やインターネットサイトに出始めている。これに建コン企業やIT関連企業の持つ経験やノウハウも含めて、欲しい情報に導くポータルサイト的な場を設けることが有効ではないかと考える。これらのノウハウや経験をソフトの導入、モデルの構築、シミュレート、評価、照査という作業のステップや基本操作、応用操作というレベルで、どの参考書やネット情報を参考に習得していけばいいか、というロールモデルを提供するというものである。今はIT関連に関心が高い人材を中心に取組が始まっているが、その周辺にも一定の関心を持ちつつもやや壁を感じている技術者も多い。このような周辺人材の動機付けと取組を一気に広げることに寄与すると期待される。

ITツールやソフトが進化するなかで人材不足問題も深刻化してきている。企業にとって競争力を高めるために人材育成は重要な課題であるが、生産ツールの使い方に関する範囲については関係者が協働で取組んで、全ての技術者が早期にレベルアップしていくことを期待する。

土木学会 第189回論説・オピニオン(2023年2月)

国内有数の工学系団体である土木学会は、「土木工学の進歩および土木事業の発達ならびに土木技術者の資質向上を図り、もって学術文化の進展と社会の発展に寄与する」ことを目指し、さまざまな活動を展開しています。 http://www.jsce.or.jp/