JPRの育児休暇について聞いてみた

こんにちは。JPR広報部の有賀(あるが)です。

新年あけましておめでとうございます🎍

突然ですが、昨年秋に友人が出産しました。まずはご出生おめでとう💚(私信ですみません)これからも育児がスタートして大変だと思いますが、母子ともに健康第一で頑張ってください👶

昨年の話になりますが、この友人をきっかけに気になったことが一つ。

コロナ禍にも関わらず?JPRでも結婚や産休・育休取得する社員が増えたような気がするんですよ。

JPR社員の育休取得率はどのくらいかしら?と。

タイミングを合わせたかのように、2022年10月から改正された育児休業制度について、JPR人事部が社内説明会を開催するとのお知らせが到着。

ということで、興味がわいた私は(育休取得予定は無いけれど)こっそり社内説明会を覗いてみました。

もしもし、人事部の皆さん、お邪魔します。

JPR社員の育休取得率

説明会資料によると、

JPR社員の育休取得率、過去6年平均で、女性は100%、男性は約20%とのこと。

男性社員も育休を取得していることは知っていましたが、男女でギャップはあったんですね。

そうなのか。

じゃあ、じゃあ、日本の平均はどんな感じかしら?

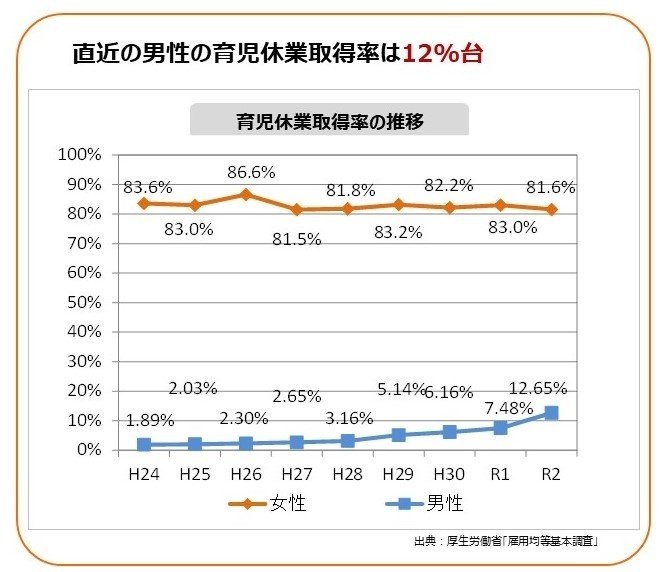

厚生労働省によると、日本での育児休業取得率は女性で約80%、男性は12%台!

全国平均でも男女間で大きな開きがあるんですね。

だから、今回の改正で出生時育児休業(産後パパ育休)の制度ができたのかと納得です。

現時点で、JPRはかろうじて全国平均を上回っていますが、事業規模に比例して年間の育休取得対象者がさほど多くはない=母数が少ないので、年によって比率はだいぶ増減するとのこと。

政府の目標はパパ育休の取得率30%だそうですので、JPR人事部も取得向上のため、社内告知や個別相談を積極的に実施しているそうです。

人事部Mさんにお聞きしてみました。

「人事部では特に男性の育休取得率向上を目標としていますが、先日開催した社内説明会のような、制度や仕組みそのものを知っていただく機会を今後も増やしていきたいと考えています。

今回の社内説明会では、『制度について知らない事も多い中、自分でもなかなか調べるのが大変だったりするので、このような制度全般に関する説明を聞く機会は大変有難かった』という感想や、男性社員と思われる方からも『取得しやすい制度・仕組みがあることで心強く感じた。機会があれば取得したい』という嬉しいコメントもいただきました。

今後はパパとママが交替して育児休業を取る事や、男性が長期間育休取得する事が増えてくると考えられるので、そういった環境の変化に対応できるよう、職場の上長や同僚の方を対象とした情報発信などにも取り組んでいきたいですね。」

ママ社員もパパ社員も応援します

コロナの影響で、JPRも一気にテレワーク勤務が普及しました。(私もオフィスに行くのは月に数回程度です)

JPR社内のママ社員さん達が口を揃えて言っていることが「テレワークがメインとなったお陰で通勤時間がなくなり、本当に助かっている」ということ。

確かに、テレワーク勤務が仕事と育児の両立に有効な手段だというのはとても分かりやすい。

もしもし、JPR人事部さん。もう一つ質問です。

ほかにもママ社員・パパ社員を応援する制度がありましたよね?

「はい。育児休業の他にも、法定のものを含めて様々な制度がありますのでご紹介します。

時短勤務制度(お子様が小学校1年生の9月末まで取得可能)

残業時間の上限制限:1ヵ月で24時間、年間150時間を限度とすることができる

所定外勤務の免除:こどもが3歳になるまで申請可能

小学校就学前のお子様の看護のために、年間7日まで、対象の子が2人以上のときは年10日まで、看護休暇(無給)、を取得できる

配偶者の出産時に3日間の特別休暇(有給)を取得できる

そのほか、妊娠中および出産後1年以内の女性社員が保健指導・健康検査の時間は、遅刻・早退としないという制度もあります。

このような制度やテレワークを活用して働くママ社員・パパ社員が増える事は、多様な社員が活躍することにも繋がり、これからのJPRの成長にとって欠かせない取り組みの一つです。

また、働くママ・パパが仕事と家庭生活を両立していくには、同じ職場で働く社員の皆さんの理解やサポートがとても重要になります。

人事部でも、全社員に知っていただく・理解を深めてもらえるよう、社員向けメルマガや社内チャットでの情報発信を行っています。」

なるほど。

私が認識していた以上に制度が整えられていますし、私もパパママを応援する1人だと、ハッとさせられました。

応援団としては、まだまだ力不足かもしれませんが、誰にでも快適な労働環境へと整えることが、まわりまわって会社の持続性にもつながっていくと信じて、新年から私も意識をもっと変えていきます。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。