感情教育4〜感情の記録をとろう〜

自分がどういう感情か認知し始めたら、

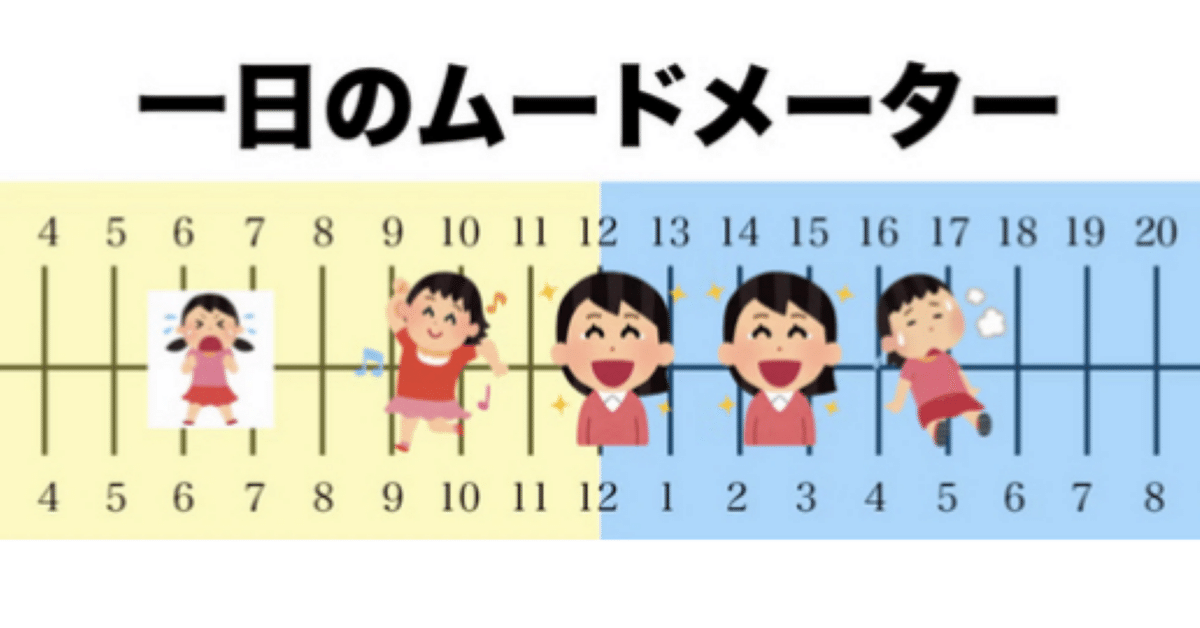

それがどの時間帯に多いか、時間軸で捉えることが大切です。

人の感情には波があります。

ずっと楽しいこともなければ、ずっと悲しいこともありません。

けれど、ASDのある人は、一部を切り取ってしまうことがあります。

そのため、1時間目の音楽の時間はすごく楽しそうにしていたのに、

「あの人の靴音がうるさくて、ずっとイライラしっぱなしだった。」

となってしまいます。

あれ?あんなに楽しいそうな時間帯もあったじゃないか。

そう思っても、一部を切り取ってしまうのです。

だからこそ、感情には波があることを自覚させ、

把握さる必要があります。

その時間軸は3つあります。

(1)時間軸① 1日

次の質問をしてみましょう。

①「あなたが一番楽しいのは1日のどの時間帯ですか?」

②「その時に何が起き、どのように感じますか?」

③「もっと楽しい時間を増やすためには何かできるでしょうか?」

例えば、体育が好きな生徒なら、

①4時間目の体育が楽しかった!となります。

②その時に、今まで飛べなかった高跳びを跳べたから、嬉しかった。

③練習を増やしたり、得意な種目を増やしていく。

などが考えられます。

もちろん、もっとささやかな喜びに気づかせてもいいのです。

そして「1日にの異なる時間帯に何をして、どのように感じたかを話してください。」と質問します。

例えば、午前7時は? 午前10時は? 正午は? 午後3時は?

午後8時は? 深夜は?など、です。

1日を振り返ってみると、感情は単一ではなく、波がある。

感情にはグラデーションがあるんだということを自覚することができます。

(2)時間軸② 一週間

1日の流れがわかったら、少し時間軸を1週間に広げましょう。

①時間割が固定的な学校なら、「各曜日に行う授業は何ですか?」

②「いつ学校に行きますか?何曜日が良い日で、なぜその日は楽しいと感じますか?」

③「学校に行く日で、良い曜日には何をしていますか?

何の授業があり、何の授業がないのですか?」

1週間の流れの中で、自分の感情を観察します。

その感情が、教科であったり、出来事であったり、活動であったり、

どんな出来事とリンクするのかを把握させていきます。

体育の授業が嫌いだとしても、バトミントンが好きということはあり得るからです。

逆に、音楽の授業は好きでも、リコーダーは嫌いということもあり得ます。

(3)時間軸③ 一年

さらに広げると、1年になります。

①「1年の中で、最も楽しい時はいつですか?」

②「その時にあなたは何をしますか?」

③ クリスマスや体育祭など、日本の伝統行事や学校行事の有無を尋ねます。

そうすると、楽しい時期が一年にはたくさんあることに気づきます。

1日を通して、1週間を通して、1年を通して、

感情には波があり、それは出来事とセットになっている。

そして、自分でも楽しい感情を増やすためにできることがあるのだと、

自覚させることができます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?