「地味すご下越の縄文」をよりよくたのしむために~その1~

はじめに

新潟県下越地域の6施設(新潟県埋蔵文化財センター、新潟市文化財センター、胎内市黒川郷土文化伝習館、阿賀野市歴史民俗資料館、阿賀町郷土資料館、村上市縄文の里・朝日)で共同開催している企画展「地味にすごい!下越の縄文時代」の魅力を紹介します。

以前も紹介したのですが、今回は、各施設の逸品を中心に紹介します。逸品かどうかについては、個人の感想なので、ぜひとも、あなたの逸品を見つけに、夏休みですし、涼むこともできますし、歴史探訪に出かけませんか?

新潟県埋蔵文化財センター

新潟市秋葉区にある新潟県埋蔵文化財センターでの展示は、

下越の縄文時代を概説的に説明してくれる展示になっています。

新潟県埋蔵文化財センターの逸品

ここでの逸品は、やはりヒスイ製の大珠でしょう。

大珠は、縄文時代中期中頃(約5000年前)から登場するペンダントトップになる装飾品と考えられています。

長さが5㎝以上の玉類を、主に大珠と呼称しています。阿賀町北野遺跡からは、ヒスイ製2点、アルビタイト製1点、計3点、村上市長割遺跡からは長さ10㎝の蛇紋岩製の大珠が出土しています。

大珠は、大きい宝石という魅力と、現地にない素材で作られたものが遠くから運ばれてきているという事実が相まって、下越の縄文人の営みへと思いをはせる素敵なアイテムなのです。

まだまだある逸品

新潟県埋蔵文化財センターに展示されているものには、まだまだ魅力的な縄文アイテムが展示されています。

縄文時代晩期(約3000年前)になると、縄文人の感性がいろいろなものに反映されるのです。

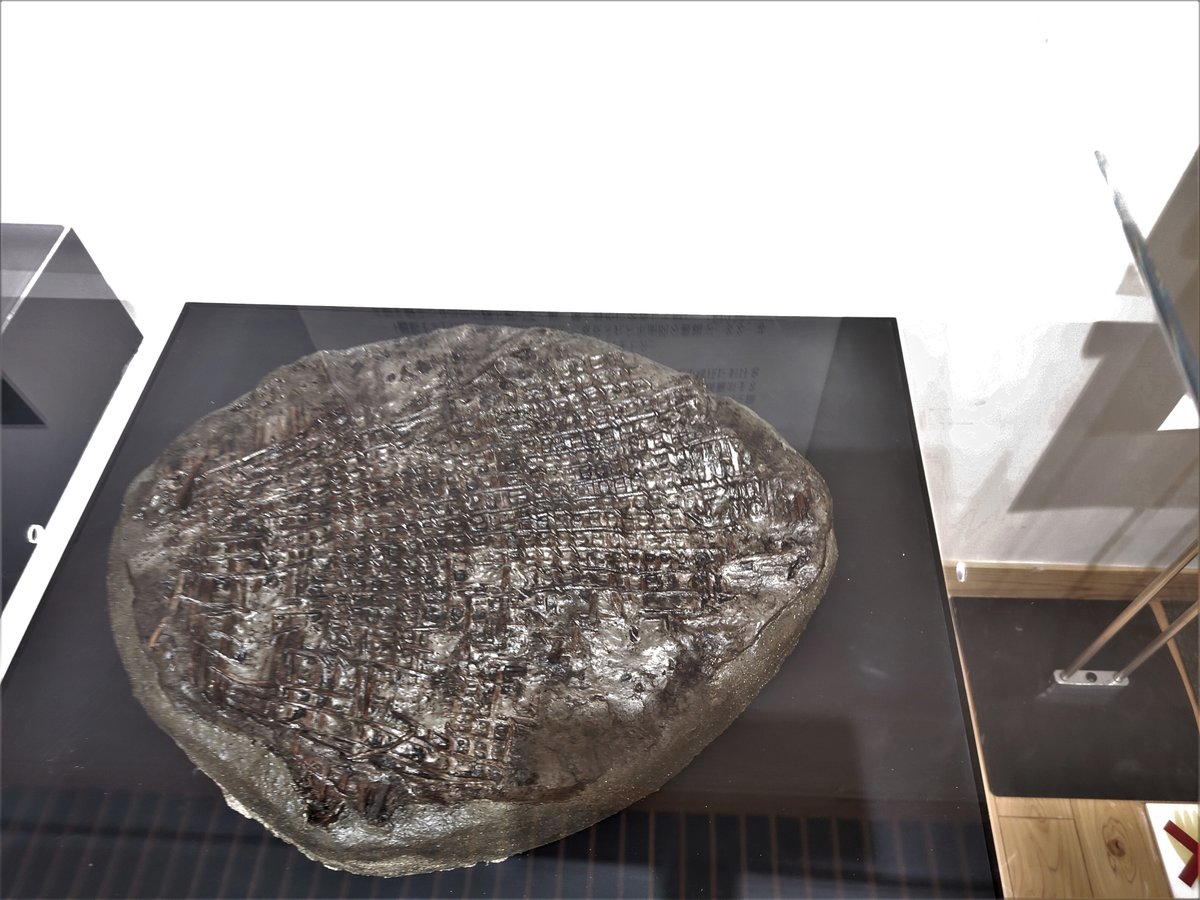

顔面表現されているような岩版

石に文様を刻み込んだ道具で、お守りのようなものと考えられています。この岩版の真ん中には、顔面表現のように、横方向の刻みが3ヵ所に刻まれています。

縄文人の祈りをこめた道具です。

動物形土製品は、海獣、つまりオットセイやアシカ、または、水鳥を表しているのではないかと考えれています。

動物は、縄文人の命をつなぐ存在で、その感謝の形が、土製品として表わされているようです。

縄文人と自然との共存が示された土製品。素敵です。

彫刻された木の棒

縄文時代晩期末、新発田市青田遺跡出土の飾把手付木製品も良いものです。スコップの把手のような飾りが施された木製の棒です。

スコップの柄にしたのか?飾りのついた杖なのか?それとも?といった縄文人の生活を想像させる道具です。

縄文人の使った木製品は、長い年月で失われているものが大半で、出土すること自体が珍しい出土品です。

謎が謎を呼ぶ糸玉

縄文時代晩期末、新発田市青田遺跡出土の糸玉。赤い漆でコーティングし、まとめて、しばったものです。

どんな意味があるのか、よく分からない道具です。漆でコーティングされていて、しばることができるんだという縄文人の漆に関する技術力に驚かされますし、糸を結ぶことに意味を見出しているという現代人にも通ずるような考えをしていることにも、ハッとさせられます。

新潟市文化財センター

新潟市西区木場にある新潟市文化財センターの展示は、

新潟市を、新津丘陵、角田山麓、新潟砂丘の3つのエリアに分けて、その特色を紹介してくれています。

新潟市文化財センターの逸品

ここでは、新津丘陵で行われていた、縄文時代の天然アスファルト工房に残された出土品が良いものです。

新潟市の平遺跡の状況から縄文時代中期(約5000年前)から天然アスファルトが使われていたことが分かっています。

また、大沢谷内遺跡では、アスファルトを精製・加工した工房があったようで、土器内面に付着したり、土器外面にたれた痕があったりします。

まだまだある逸品

新津丘陵の大沢谷内遺跡からは、アスファルトだけでなく、新潟市各地から持ち込まれたと考えられる出土品があります。いろいろな場所から持ち込まれているようで、市場のようになっていたのではないかと考えられます。

特筆すべきは、大沢谷内遺跡付近では手に入らない、加工された木材を薪として使っていたのです。大沢谷内遺跡での物々交換会は、何日かあって、集まってくる新潟市内の縄文人たちがワイワイしていたのかなと妄想させます。

阿賀野市歴史民俗資料館

阿賀野市にある阿賀野市歴史民俗資料館の展示は、

阿賀野市の縄文時代を「数」から紐解く展示となっています。縄文人が感じていた数を出土品を通して紹介しています。

阿賀野市歴史民俗資料館の逸品

ここでは、いろいろと数に関する展示が行われているのですが、なんといっても県内でナンバーワンの大きな顔の土偶たちが、良いものです。

どちらの土偶も精巧で、すばらしい土偶です。面構えがいい。

ずっと見てられます。

石船戸遺跡の遮光器土偶の精巧さも、新潟県内ナンバーワンです。首周りの羊歯状文、後ろ頭にも施される文様。どれもこれも精巧です。

まだまだある逸品

ツベタ遺跡の深鉢の底部付近には、文様をかたどった「手」のような文様表現が施されています。

同じ時期に、長野県、山梨県に手を表している文様がありますが、5本指でなく、3本や4本指で、人間の手ではないようなのですが、ツベタ遺跡の深鉢は5本指です。

なにかをつかもうとしているかのようですし、土器を持ち上げているようでもあります。じっくりと見ると、手が何をしようとしているのか、分かるかもしれませんよ。

常設展示ですが、ツベタ遺跡のバンザイ土偶もすごくいいです。ほぼほぼ完形です。バンザーイってしてます。深呼吸なのかも。空を仰いでいるのかも。という具合に、見ているだけで、楽しくなる土偶です。

土橋遺跡から出土した三十稲場式土器についている8字状の突起部分についての展示です。

土器文様の物語や共通性を見つける視点、土器への理解を教えてくれるいい展示なんです。見に行ってね。

胎内市黒川郷土文化伝習館

胎内市の黒川郷土文化伝習館の展示は、

胎内市が扇状地であり、そのために、低湿地や湧水豊富である土地柄であることで、縄文時代が良好な状態で保存されていたことが展示に示されています。

ここでの写真は、令和4年6月26日まで会場だった伝習館に隣接する胎内市美術館の時のものです。

黒川郷土文化伝習館の逸品

分谷地A遺跡出土の朱漆塗り把手付木製容器です。複雑な形状の把手や独特の形といった胎内市の縄文人の技術力の高さを示す木製品です。

把手のところをよく見ましょう。

赤に対しての、黒です。やはり、把手の作りが複雑で、技術力の高さがうかがえます。

この木製容器の中からは、ニワトコ・サルナシ・ヤマグワなどいろいろな木の実が見つかりました。縄文エナジードリンクを作っていた事が分かりました。トチノミやクルミなども入っており、多くの木の実が使われていたことが分かりました。ヤマブドウだけじゃないんだなぁ。縄文ブレンドの果実酒だったのかなぁと思いをはせること、うけあいです。

まだまだある逸品

縄文時代前期(約6000年前)、二軒茶屋遺跡出土の土製の鈴です。ふるとカラカラといいますが、中身は空でなく、15個以上の何かが入っているそうです。

日本最古の土鈴の音は、どんな音色を聞かせてくれるのかな?

野地遺跡(約3500年前)出土のカゴ。編目はもちろん編み方まで分かる逸品。縄文人が植物をどのように利用していたのかがよく分かります。

土器、石器だけではない、縄文人の営みがありありと示されています。

阿賀町郷土資料館

阿賀町郷土資料館の展示は、

『火焔土器はありますか?~阿賀の「大木」と越後の「火焔」~』と題して、阿賀町の縄文時代を縄文時代中期中葉(約5000年前)を中心に紹介してくれています。

火焔土器はあるのか?おい、どっちな~んだい?

気になる方は、早速、阿賀町へHere we goです。

阿賀町郷土資料館の逸品

違和感。。。でも、親近感。。。

そんなことを縄文時代中期中葉の縄文人たちに感じさせてたであろう土器たちです。

阿賀町は、新潟最東部地域で、福島県会津地域と接しており、土器の特徴は東北南部的となっています。

この地域を、北陸、信濃川流域、阿賀野川下流域などのいろいろな地域の人々が訪れていたようで、土器文様に各地の特徴が交じり合った土器、いわゆる折衷土器が残されていました。

土器の文様施文方法、構図、施文工具など異なる要素が阿賀町の土器に集まっています。親密な関係であったことが想像されます。

まだまだある逸品

写真、反射で。。。実際に見に行ってください。

阿賀町の土偶は、独特です。同時期の土偶は、顔面表現があまり上手くありませんが、阿賀町の縄文人の表現力はすごいです。

全国でも類例の少ない靴形土製品。形から左足のものかも。雪深いからブーツみたいなのを毛皮とかで作っていたのかと想像させる逸品です。

縄文の里・朝日

村上市縄文の里・朝日の展示は、

村上市の縄文時代を、土器の変遷、石器、呪術具、アクセサリーから村上市の縄文人の生活を紹介しています。

縄文の里・朝日の逸品

縄文時代中期中葉(約5000年前)の台付深鉢。いわゆる折衷土器です。

口縁部の突起は、火焔型土器の仲間の王冠型土器、胴部半ばから斜めにのびる文様構図は、北陸の土器の特徴。突起上端の文様や胴部半ばに渦巻きがある文様構図は東北の土器的です。

村上市もいろいろな地域の人達と親密な交流が行われていたことが分かります。

縄文時代中期中葉の春木山遺跡出土の中空突起。この3つは、袋状土坑という貯蔵穴内に入れられていました。中空突起部分だけです。

大きな土器のはずですが、土器自体はどこに行ったのか?なぜ袋状土坑に入れたのか?突起部分に意味があるのか?縄文ミステリーが始まります。

奥三面遺跡群元屋敷遺跡出土の石棒です。先端一部が割れていますが、ほぼ完形です。

このての石棒は、持ったら、振り回したい欲望と、壊しちゃうという弱気と偉くなったような高揚感がないまぜになります。

縄文人もこんな気持ちだったのかなと、はんなりします。

まだまだ各会場に逸品、あります。

6会場の逸品を紹介してきましたが、まだまだ逸品はありますし、あなたの気になる縄文アイテムを見つけに行きましょう。

そのためにも各会場の様子を下見がてら、下記の記事も見てみてね。

ぜひ、この夏は、あなたの縄文ライフをエンジョイさせに、新潟県の下越地域に来てくださ~い。

ここまで読んでいただいて、ありがとうございました。

みなさん、好奇心と共にあらんことを。。。

サポートなんて滅相もないです。 みなさんのお目汚しもいいとこですし、 いいんです、いいんです。 あなたの人生に少しふれられただけで、充分なんです。