【今、縄文が熱い】地味にすごい!下越の縄文時代 6施設の展示紹介5

今回は、第6会場の阿賀町郷土資料館の「地味にすごい!下越の縄文時代」をご紹介します。

他施設の見学感想もみるとたのしいかも。

阿賀町郷土資料館では、いったいどんな展示が待ちかまえているのでしょうか。

阿賀町郷土資料館

阿賀町ってどこ?

阿賀町は、新潟県を流れる阿賀野川の上流域にあります。福島県との県境で会津地域と接しています。阿賀野川とその支流である常浪川の段丘にひろがる山あいの町です。麒麟山や越後山脈にそびえる御神楽岳など、縄文人にとって最高のシチュエーションを備えた自然あふれる町です。室谷洞窟や小瀬ヶ沢洞窟では、最古の縄文人もこの地で過ごしました。

本当は、山形県小国町とも接していそうなのですが、数メートルで接していないという飯豊山の秘密を有した土地柄。狐の嫁入りもありますし、日本の昔からの不思議をつめこんだワンダーランドが阿賀町です。

出典:Map-It マップイット(c)

企画展へ

モデルになった屋敷島遺跡の土偶は中です。

阿賀町郷土資料館の展示も副題。

”火焔型土器は、ありますか?”~阿賀の「大木」と越後の「火焔」~

たずねられました。ありま~す、スタッ。。。じゃあないようです。

たずねられた問いには、応えねばなるまいです。

きっと、ヒントは、阿賀の大木さんと越後の火焔さんが知ってそう。そんな予感がする。

阿賀町の縄文土器ワールドにいざ。

阿賀町郷土資料館の企画展、テーマは出会いっぽい。土器だけにドキドキする展開。

新潟県では火焔型土器、でも阿賀は、東北の大木式土器。立場の違う2個体が出会う町、阿賀町。2個体の運命はいかに。。。

という妄想をふくらませて、土器に接しましょう。

あと、縄文時代中期の土器なので、チューを想像しますが、ガラスケースなどに触れないようにしましょう。

阿賀町の縄文時代中期前葉の土器群

まだ越後や北陸に出会ってないです。

あ、でも、となりには同時代の北陸系土器が。。。

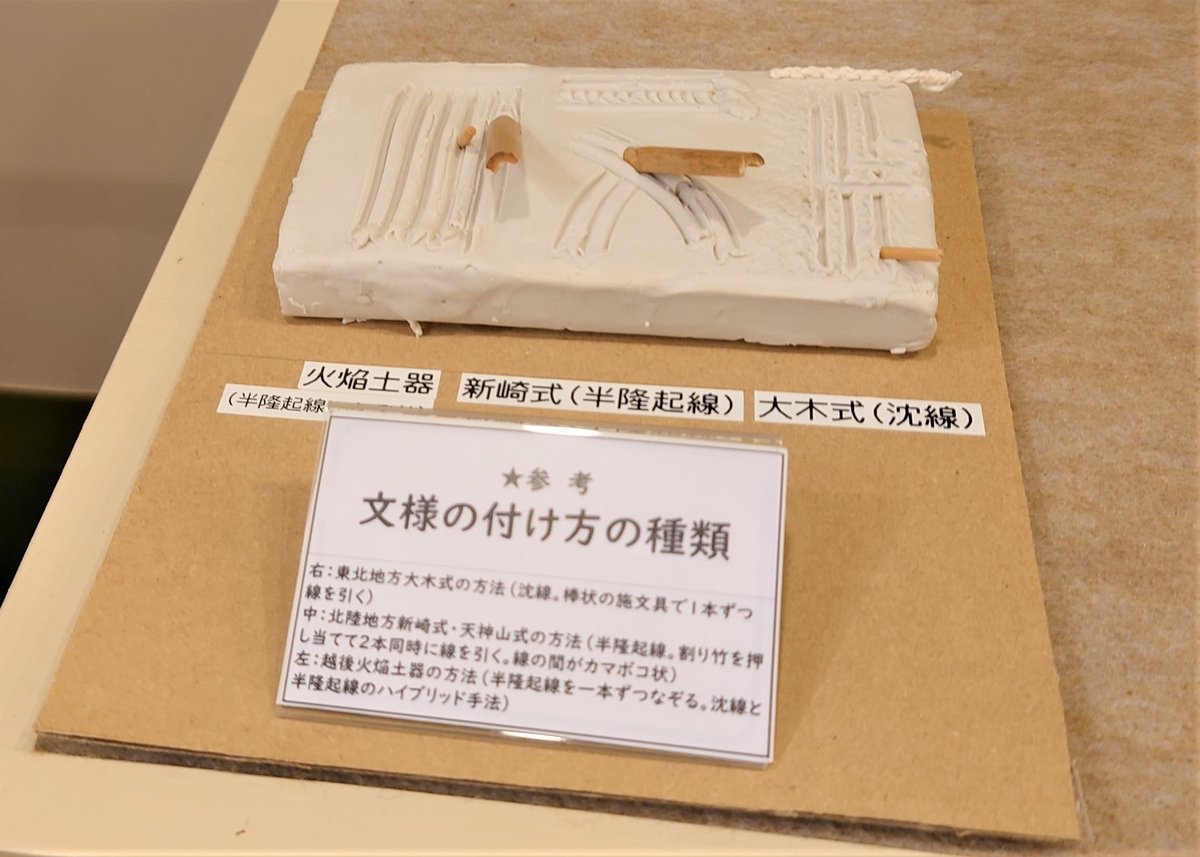

縄文時代中期の土器では、地域によって文様を描く道具が違います。

東北系土器である大木式土器は、先端の丸い、棒で文様が描かれます。

これに対し、

北陸の土器では、竹を半分に割った、先端が半円形になった道具(半截竹管)で、2本同時に線を引きます。道具の先端がアーチになっているので、線以外の部分にもふれるので、二本線の間がカマボコ状になります。

越後の火焔型土器は、東北、北陸の道具を組み合わせます。半截竹管で線を表現し、線の部分を棒でなぞります。

文様施文道具の違いからも地域の特色が分かります。

阿賀町の縄文時代中期前葉の土器群は、東北系土器である大木式土器を主体として、阿賀野川上流域や信濃川流域などの北陸系土器、信州、関東の土器など広い地域の人々との、交流があったことが分かります。

阿賀町の火焔型土器

ありま~す、火焔型土器、ありま~す。

ただし条件がありま~す。

ひと~つ、鶏頭冠状突起のあるものを「火焔型」、山形の突起があるのは「王冠型」とする。

ふた~つ、口縁部と胴部で文様を描く場所がはっきりと分かれる。

みっ~つ、文様に粘土紐を貼り付け、立体的で彫刻のような雰囲気を醸しだす。

以上の3つの特徴をもつ土器を阿賀町の火焔型土器と認定しています。

うむ、阿賀町に火焔型土器はありま~す。

しかし、鶏頭冠状突起がない。信濃川流域だと突起部分だけでも出土するのに。

不思議。

ルールにのっとて、土器づくりしてるので、「火焔型」の火焔型土器と見当をつけられるのですが。。。

阿賀町における縄文時代中期中葉の縄文人には、なんか、ひみつがある予感がします。

阿賀町の主役の土器、大木式土器

火焔型土器と同時代と考えられる大木式土器は、大木式7b式、8a式、8b式土器という土器群です。

はじめは、縄文とちょっとした渦巻文様だったのですが、だんだんと立体的な突起や枝分かれした渦巻文などバラエティーあふれる文様になります。

火焔型土器に負けんという感じです。

左の土器の突起が主張し始めました。

大木7b式土器は、口縁部と胴部で区切りがされています。上下で縦方向にのびる文様が施されます。

大木8a式土器は、口縁部と胴部に区切りがあります。上の方には横方向にのびる文様、下の方は、縦方向にのびる文様が施されます。

大木7b式土器では、直線的な文様が、大木8a式土器では、曲線、渦巻がモチーフになります。

また、正面を意識したような片方だけの立体的な突起がつきます。

細い粘土紐を貼り付け、文様を立体的に見える工夫がされています。

火焔型土器?火焔型土器じゃない?どっち?

火焔型土器ってすごく特徴的で、見たら、「俺たちのところでも作ろうぜ」ってなると思います。そんなチャレンジ精神あふれる土器が、この阿賀町にもあるのです。

そんな土器のことを、火炎系土器といっています。

火焔型土器との違いとして、

突起がゆるやか

文様の図柄が大きい

大木式のような装飾

という特徴があります。

そ~とのぞいでみてごらん

突起・口縁部文様・縄文は、東北

合わさるとこんなんになります。

文様は北陸

ほんとはもっと細かく入り組んだ要素がてんこ盛りですが、展示でご確認ください。

阿賀町郷土資料館での企画展はここまで。

すごく濃密な縄文時代中期前・中葉の土器群を紹介してくれました。

新潟の縄文時代の主役は火焔型土器と考えがちですが、阿賀町では、東北地方の大木式土器が主役。

しかも、火焔型土器や北陸といった他地域の土器文様要素を取り入れています。これは、ただ単に土器が持ってこられていたのではなく、施文方法、施文道具といった情報が阿賀町に持ちこまれたということです。

やはり、クロスロード新潟。東北地方への拠点として、阿賀町の縄文遺跡があったようです。

常設展示

さあ、あわせて、常設展示も見ましょう。

く、やはり反射が。。。実物を見に来てね。

もう一つ顔があります。展示で見てください。

常設展示もいい感じです。土偶や靴形土製品がさりげなく展示されてて、見つけるとキター!ってなります。

阿賀町郷土資料館の企画展を見て、

下越の縄文時代といっても海側と山側では、やはりその独自性が違ってきます。

阿賀町の縄文人は、山の生活に適応しつつ、会津地域などの東北縄文文化の影響を色こく受け、阿賀野川をのぼってくる他地域の縄文人と交流していたことが分かります。

新潟であって、新潟とは一味違う縄文人が阿賀町には息づいていました。

阿賀町郷土資料館の「地味にすごい!下越の縄文時代」の紹介でした。単純にすごい!阿賀町の縄文時代。阿賀町の縄文人はあんなこと、こんなことして暮らしていたんだなぁ。。。

やはり、本物をその目で見てほしいです。写真には写らない実物の魅力がありますね。

縄文の謎がまたひとつ。。。

阿賀町郷土資料館 第6会場

観覧無料

10:00~16:00

*休館日:月・火曜日(月・火曜が祝日の場合、その直後)

〒959-4507 東蒲原郡阿賀町両郷甲2200

TEL:0254-95-2253

Email:syakaikyo@town.aga.lg.jp

HP:https://www.town.aga.niigata.jp/agamachi_soshiki/shakai_kyoiku/rekishi_bunkazai/373.html

ここまで読んでくれてありがとうございました。

実際に阿賀町郷土資料館に見学に行かれた方は、感想を教えてください。

サポートなんて滅相もないです。 みなさんのお目汚しもいいとこですし、 いいんです、いいんです。 あなたの人生に少しふれられただけで、充分なんです。