【歴史修正主義】について その2(かな?)

べらし@ScottEngel0211

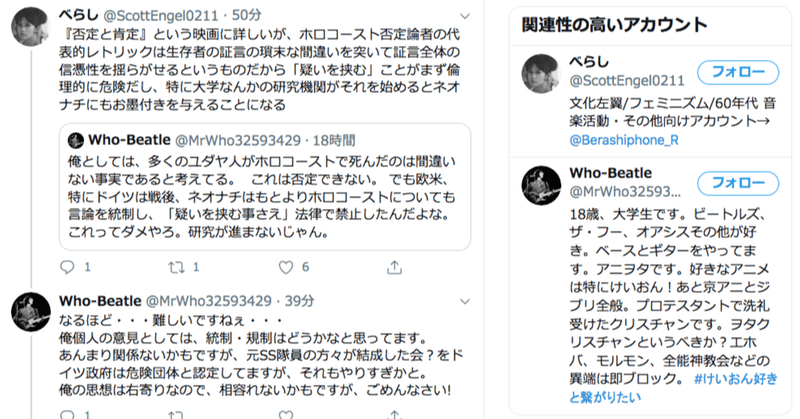

『否定と肯定』という映画に詳しいが、ホロコースト否定論者の代表的レトリックは生存者の証言の瑣末な間違いを突いて証言全体の信憑性を揺らがせるというものだから「疑いを挟む」ことがまず倫理的に危険だし、特に大学なんかの研究機関がそれを始めるとネオナチにもお墨付きを与えることになる。

『否定と肯定』という映画は、見たことがないのでなんとも言えないのだが、ドイツのホロコーストについて全く興味が無いし、ドイツ人の名誉の為に全く反論する余地は全くない。

南京攻略戦後について調べたりしていることにあたり、【先行研究】での【虐殺】という用語を【肯定する学派】からは、【歴史修正主義】とか【修正主義】、又は【ネトウヨ】などという【差別用語】を投げつけられたりする。

南京攻略戦に当時の発端となる上海事変では日本軍と敵対していて、中国派のナチス・ドイツの軍人により訓練された蒋介石の部隊との戦闘であったのだから、彼らの【ジェノサイド】について、何か虚偽を晴らす考えは起きない。ドイツ人が望むならば、自分達の歴史についてふり返って精査すべき問題かと考える。

さて、この人物のコメントで、当方が問題視するのは、否定論者の代表的レトリックとして挙げられている、

①生存者の証言の瑣末な間違いを突いて証言全体の信憑性を揺らがせる

②「疑いを挟む」ことがまず倫理的に危険

③大学なんかの研究機関がそれを始めると否定論にお墨付きを与えることになる

①については、以前、当方のブログの方で、南京の証言者として名高い女性への著名な南京事件の研究家であられる笠原十久司先生インタビュー記事をもちいて、ブログに反論記事を書いたことがある。

確かに【インタビュー全体の内、瑣末な部分】からすれば、【短い部分】ではあるのだが、その【内容】が、全体の【信憑性を揺るがせる】ものであるので、その点に就いて【考察・分析】されなかったのは、インタビュアーである笠原十九司先生の【杜撰な検証】の問題であったかと考えている。

当方のブログ記事を見て頂ければお判りかと思う。参考【南京事件の一つとされる【夏淑琴】事件についての考察】(https://blog.goo.ne.jp/jojjsssjjoj/e/59a282463d631d10b5f4d1fee4e95924)

②について【疑いを挟む】のは、科学や客観的にみる【常識】であり、新たな【視点】で見ることによって【事実探究】が深まるので【疑いを挟む】のは必要である。化学でも、物理でも、疑いを持って再検証し、間違いのない論理と実証性にたどり着くのであるから、コンピューターのプログラムと同様デバッグは必要だと考えるし、更なる効率などの手法を得ることが出来ると考える。特に【社会科学】である【歴史学】のように、【検証】【実証研究】が【完全】ではない分野では、常に【疑い】を持つ事は有用である。

【加害責任】とか【戦争犯罪】とか、【歴史】である【国家】や【民族】に対する【断罪】が行われる【年代】での【事案】については尚更で、【「疑いを挟む」ことがまず倫理的に危険】としてしまうのは、【事実探究】を【妨げる】という【学問の発展を脅かすもの】でないかと考える。

本来【歴史】についてはどのような立場・主張であっても【学問の場で自由にオープンな論議】を【逸脱】すると言うことはなく、自由でオープンな学問の場での議論での【意見】や【主張】の交換は、新たな視点や自身の持つ【主張】の【変更】も可能なのである。

【歴史】が、【学問】ではなく【政治闘争】であるならば、【自分達の主張を逸脱する主張は封殺・弾圧】という手段も取ることになるだろうが、日本のように自由民主主義国家のように、どのような【政治主張】(刑法で規定されているような犯罪行為を助長するような主張以外)を行ったとしても何等問題ではない。

それならば、【学問】ならなおさらであり【他論】を【批判】したり、【異】を唱えたりしても問題ではないし、【史料】という【エビデンス】を確保又は踏まえているのなら問題はないはずである。

東京大学などが推奨しているリベラルアーツは【学際的】に【事案】を考察するものと考えるが、確かに、【加害責任】とか【戦争責任】、【差別】などという【事象】に対して、【ジェンダー】や【哲学】、【思想】からというのは、【学際】に当たるが、【歴史】を考える場合は、それだけでは不足で、従来の【外交史】【軍事史】【国際政治史】、【戦時宣伝史】【インテリジェンス史】【メディア史】【国際法論・法制史】【法律史】も併せてから述べるべきと考える。

問題なのは、重要な【戦時宣伝史】や【インテリジェンス史】は、取り上げられないばかりか、後で紹介するがこれを怠った為に大恥をかいた人物が居る。

【国際法】についても併せて述べられることが少なく、国際法を【国内法】と同じに考えているかのように見える学者たちも存在する。【戦争犯罪】を考えのであれば、【国際法】や【罪刑法定主義】という【文明社会の基礎思想】は必要不可欠な知識だと考えるが、理解されてない歴史学者もおり、【戦争犯罪】の【成立】がどの時点で国際社会の【法律】としてコンセンサスが得られたのかを理解されてない論旨ばかりである。

【疑いを挟む】ことは、本当に重要で、欠落した【認識】から生まれた【仮説】などを【史実】とするのは、本当に問題と考えるので、【疑いを挟む】事は非常に学問にとって必要不可欠な行為と考える。

③は、大学の研究ならば、一般では行わないような、ある【史料】に対して、その内容の【蓋然性】の判定や【学際的】な視点からの検討が精査に行われるべきだが、そう言った類の【研究】は、南京事件に関しては一部の学者を除いて見たことがない。確かに、史料を発掘し広く集めたまでは良いが、それら個々の史料を分類・精査して分析しているという【研究書】も見たことがない。

例えば、当方のブログからで申し訳ないが、笠原十九司先生の『南京事件論争史』という一般書の中で、日本軍兵卒が行ったエビデンスとして宇都宮直賢氏の回想録を紹介している箇所があるが、当時の【安全区】を実質的に運営し、数々の日本軍の【非軍紀行為】を日本の外務省及び各国領事、欧米ジャーナリストに伝達していた米国キリスト教の宣教師達の【苦情】【陳情】を集めた『南京安全区檔案』という文献や、イエール大学所蔵の彼らの身内への手紙や日記にそれらが見当たらない。参考【笠原十九司氏の著書『南京事件論争史 日本人は史実をどう認識してきたか』についての考察メモ】(https://blog.goo.ne.jp/jojjsssjjoj/e/8e3b4ea3d03de2696fa4dfe8cc10258b)

又、秦郁彦氏がその著書『南京事件 「虐殺」の構造』で、記載しているニューヨークタイムズの記者で当時南京の陥落前から陥落後3日間を城内で過ごし、見聞したという記事を2回に分けて発信しているが、その中で、最初の12月18日の記事に於ける【一般市民の殺害が拡大された。警官と消防夫がとくに狙われた。犠牲者の多くは銃剣で刺殺された】での、【警官と消防夫の殺害】がその他の欧米人の【史料】からは【発見する事は出来ない】し、【外国人目撃者達】も前述の史料から【目撃者】を見つけることが出来なかった。参考【秦郁彦著述『南京事件「虐殺」の構造』をテキスト・クリテークする ダーディンその1】(https://blog.goo.ne.jp/jojjsssjjoj/e/3cada08d102961a16c7ac4e10648d39c)

つまり、細かな分析をしていくと、当時の報道に於ける情報なども、【疑い】が出てくるはずなのである。

しかしながら、こういった詳細な【分析】に関しては、大学などでの研究機関で行われた論文・一般書などは見たことがない。一般の研究者には松村俊夫氏が重要な論文を書かれているので非常に有益な分析を為されている。参考【松村俊夫論文:日本語版『アメリカ人の「南京虐殺の目撃証人」は一人もいなかった』】(http://hassin.org/01/wp-content/uploads/NO-AMERICAN-J.pdf)

もし【否定論にお墨付きを与えることになる】という【理由】で【分析・検証】を行わないならば、当時を知るという上で【損失は甚だしく】【肯定】のためだけの【史料】を【精査せずに】集めて【分析をしない】ということは、【蓋然性の低い史料の内容】ですら【事実】となる恐れがあり、それはもはや【科学】とは言えなくなってしまう。

①の【瑣末な情報】であっても、【全体】を【替えてしまう】事もあるので、【精査】は必要不可欠である。

【歴史修正主義】に対して【史料】に基づいた【反論】【説明】ならまだしも、全体の信頼度を担保する【瑣末なケース】の【検証】の結果、全体として【事実に近づく】のならわかるが、【瑣末なケース】を【放置】して、【虐殺】という【主観的な感情評価付の用語】を【使用して】、【疑いを挟まない】などということは学問としてあってはならないと考える。

【虐殺】と言う用語は、【惨い・酷い】という【評価】が付いた【用語】であり、【学問】としてみる場合、【客観性】が全く無い【用語】であると考える。

【酷い・惨い】というならば、主観的な立場では、戦場後方で【休憩・野戦病院入院・傷病者と物資運搬】中という実際戦闘を行っていない兵士が地雷や迫撃砲・銃弾・爆撃で殺害されることも【惨い・酷い】には変わりがない。

そこに何等【境界線】があるわけではないので、ただの【相手】を誹謗中傷する【印象用語】に過ぎないと考えている。

例えば、【一般人を兵士が射殺した。】と書けば、【酷い・惨い】事をしたという【印象】を与えることは可能である。

しかし、前提として【銃を兵士に向けた為、兵士が射殺した。】となれば、【一般人】が【兵士】と変わらない状態であり、【印象】はがらりと変わる。

歴史の【史料】を見る場合、日記などでは、人に見せるものではなく自分の為の記録であるので、【前提】が抜けているケースがある。

【捕虜】の処分について、【皆殺せとのことである】と日記に書いてあれば、それは【命令】があったと認識してしまうのが【普通】であろうが、その次行に【兵士の食糧もないのに】とつづけば、【殺害命令】か【待機命令】は不明になる。又、前提として捕虜側から食糧が無く危機的状況の【嘆願書】が出ていれば尚更【待機命令】は【捕虜の殺害】と同じ意味になってしまう。実際の所、日記を書いた本人の【心】を知る手立てがないと判らない。

【酷い・惨い】という殺害が伴う【戦闘】に於いて、【敵兵】の【殺害】は【合法】であり、【捕虜・一般人】でも【絶対的】に【殺害】が【不法行為】又は【陸戦法規慣例に関する条約】に【違反】しているわけでもない。【ケース・バイ・ケース】であり、本来【歴史研究者】はそれを丹念に解き明かしていくものだと考えている。

それなのに訳の分かってないジャーナリストなどが出てきて、【政治的】な【中国側の主張】を【一方的】に【検証】もせずに【真実】とかきたてたりすることの方が【非常】に【学問】にとって【問題】だと考える。これは【戦時宣伝】を考慮に入れず論旨を展開された為に、まんまと騙されたとお認めになった笠原十九司先生(笠原十九司共著『南京大虐殺否定論13のウソ』P.222)を見習うべきであり、【戦時宣伝】というのが【専門的研究者】であっても【容易に判別出来ない】ものだった(笑い)という例でもあるかも知れない(通常の思考力があれば判断・理解出来る)。(実際は、南京大虐殺・三光作戦を何としてでも【肯定】したかった笠原十九司先生のどうしようもないミスだったと考える。)

笠原十九司先生の例は、【史料】の【精査】をせずに【事実】としてしまう事への恐ろしさの例であろう。これを【見抜けなかったら】、そのまま【学術研究】の成果となって居るわけである。

【疑いを挟まない】ことで、【精査をしないこと】それは【学問】なのか? いや【精査されていない情報】を【真実】とした場合、それは【フェイクニュース】又は【デマ】だと考える。

南京攻略戦時での【虐殺(前述のとおり)】を【肯定する学派】の研究者は、こういった【精査されていない情報】を【真実】とすることで、自分達の【論旨】を創りあげ【主張】してきた。

学問ならば、【精査】して【蓋然性の低い情報】は【破棄】し、一旦棚上げするかで、【蓋然性の高い情報】のみで【論旨】を構成すべきであると考える。

こういった【先行研究】に対する【疑いを挟む】ことは、必要不可欠なことが判る事例ではないかと考える。

①全体の信憑性を揺がすような【生存者の証言】は、【瑣末な内容】であっても【精査すべき】。

②先行研究に対して【疑いを挟む】ことがまず【学問的】に【必要不可欠】である。

③大学等の研究機関は、【否定論にお墨付きを与えること】を恐れず【史料】に対して【誠実】に【精査する】こと

であると考える。

映画からこのような話になったが、映画は映画で、フィクションという【虚構】であって、【事実】ではない。【真実】はある【史観】や【思考】の【尺度】により【真実】は、【尺度】の数だけありえるので、フィクションという【虚構】でも【真実】とは呼べるかも知れないが、【事実】とは異なると考えるべきである。

映画のアメリカ人の学者が醜い陰険な人物で、イギリスのナチスのホロコーストを否定する学者がスマートとでエレガントで、爽やかな人物像で描かれて居れば、見る方の印象も随分変わるはずである。つまり【映画】というものはその程度のものであり、【人の印象】を【左右】するトリックを使って、【意図する方向】へ【誘導】仕様としているだけなのである。そこには【制作者】の【悪意】しか無く【事実】というものは全くない。

ナチスの【非道】を全く調べるつもりもないし、擁護するつもりもないので、この【映画】の【虚構】である【印象操作】でもって、【南京事件】について【適用】しようとする動きには【反対】を表明しておきたい。

因みに、映画での【裁判】で争われたのは、【名誉毀損】であって【ホロコースト】の【事実】かどうかでは無い点が重要と考える。

【言論の自由】として、【否定論】を言うのは、先の【家永教科書裁判】で示された通り、【主張する】ことは【自由】なのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?