【連載企画】明治時代の教科書を現代語訳してみた【第零課】

こんばんは、みんです。

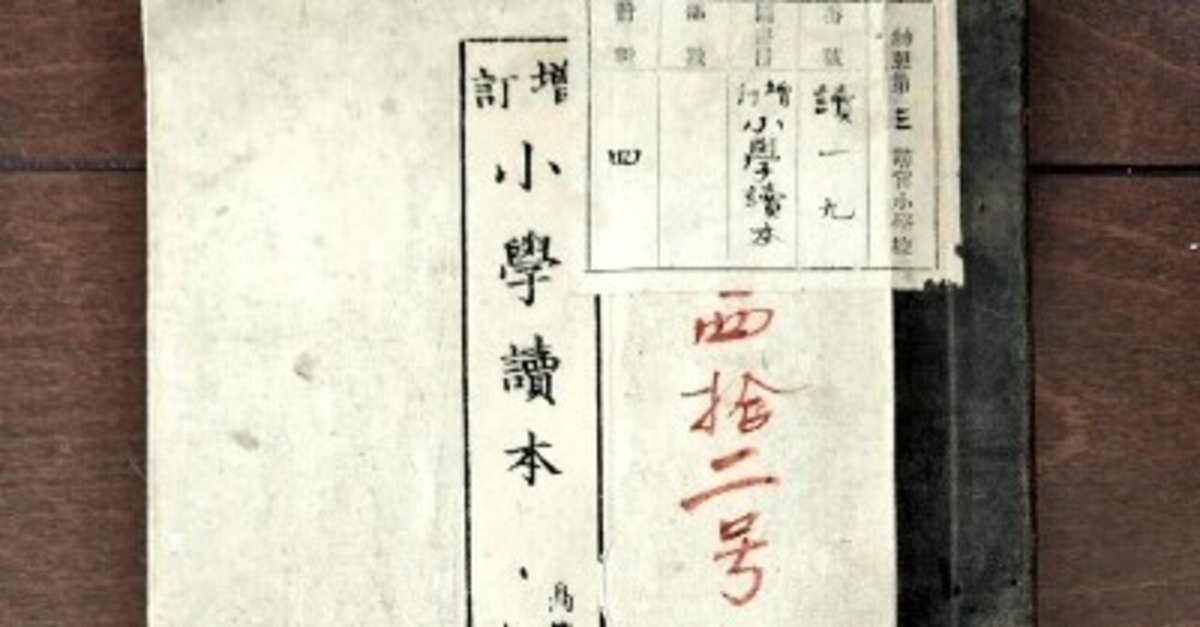

さて、今月から旧アカウントで不定期更新していた明治時代の小学校の教科書『小學讀本』を現代語訳していきます。

とはいえみなさんが旧アカウントのnoteをご存じなわけではないので、今回はざっくりとした手に入れた経緯と何をしていくのかについて、簡単にお話します。

【手に入れた経緯と概要】

小6から台の歴史好きだった私。中3ぐらいのときに、母が勤務する小学校の体育館が立て直しのために解体されることになり、そのときに大量に出てきた1冊が今回現代語訳する『小學讀本』です。状態のいいものを1冊もらい受け、今日に至ります。

刊行は明治19(1886)年。大日本帝国憲法の発布が明治22(1889)年なので、まだしっかりとした憲法ができる前に世に出ていた教科書です。

編纂者は内田嘉一という人物。身分欄には「平民」とありますが、調べていくと高名な儒学者であることがわかりました。内容も確かに儒学の思想がそこかしこに見受けられ、いかにも日本人らしい教育方針だと思われます。

ところどころ虫食いがあり、一部は推測して読まなければなりません。しかし、幸いにもまったく読めないほどの状態ではないため、今回自分の興味も手伝って現代語訳する運びになりました。

【この企画では何をする?】

単刀直入に現代語訳と、文章に対する解説を交えてシリーズ化していきます。歴史学科卒の私のスキルをフルに生かす見せ場です(笑)

この『小學讀本』の企画を通じて、昔の日本人(現代で言う中・高校生)はどんな教育を受けていたのか、どんな内容だったのかなど、いろいろと過去に思いをはせていただければと思います。

更新は毎週木曜日を予定していますが、諸般の事情で遅れる場合もあります。また、見つけやすいようにTwitter・noteの両方で「#小學」をつけますので、過去の作品も探しやすいようにするつもりです。

では、簡単にではありますが、今後ともお付き合いいただけますと幸いです!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?