3Dアーカイブ#1

興味を持った理由

僕の興味の強いテーマのひとつに「3Dアーカイブ」がある。

とくに、日常風景に溶け込んだオブジェクトを3Dスキャンし、アーカイブしていくという行為に魅力や可能性を感じて、何かできないかといろいろと思考を巡らしている。(といっても、現状は隙間時間でちょこちょこ向き合う程度なのだが)

思い返せば、建築学生だった頃から、3Dモデルや3Dプリンターにはそれなりに興味や馴染みがあった(いや、憧れか)。

また、最初に入社した会社が開発をしていた「さわれる検索|Yahoo!」というプロジェクトにも少なからず影響は受けていると思う。

(新卒1年目とかで、基本雑務程度でしかこのプロジェクトに関わっていないが、サンプルデータ収集のため、Thingiverseなどの既存サービスから膨大な数の3Dデータを漁っていた)

その後も、企画を考える時などに「街のあらゆるものを3Dスキャンしてフィギュア化する」といったアイデア(これはフィギュアと縁のある土地における、地域連携の施策として考えたもの)を提案してみたり、時々思い出しては仕事に繋げられないか。みたいなことを考えていた。(とは言え、ほとんどの時間は忘れて過ごしている)

そんな中、「吉原写真館」という新潟県新発田の土地に根差し、明治3年から続く写真館に伺う機会があった。僕の母方の家系なのだが、長きにわたって肖像写真・家族写真を撮り続けている(現在の館長は6代目で、その建造物は2017年に有形文化財にも登録されている)。時代の変遷がみれる膨大な仕事に触れ、街の写真館としてデータを「アーカイブ」、言い換えれば「記録と継承(ストーリーテリング)」の役割を担っているように思え、感銘を受けた。単純でおめでたい奴だが、いずれ自分の専門分野で、こんなことをライフワークにできると良いな、という意識も高まった。

余談だが、過去に「聞き間違えない国語辞典|Panasonic」という仕事で、三省堂の国語辞典『大辞林』のデータを見せてもらったことがある。膨大な量の言葉を、時代を超えて継ぎ足しを重ね、アーカイブしていく仕事(まさに「船を編む」だ)に触れた時にも同じような感動があった。

そんなこともあり、独立を機に、目先の利益やクライアントワークに繋げることなどは一旦置いといて(別の仕事で頑張るとして)、興味のあるテーマを追及して、まずは「何らかの価値を生み出すこと」にトライしたいと考えるようになった。

私的で、鮮やかで、豊かな記憶装置

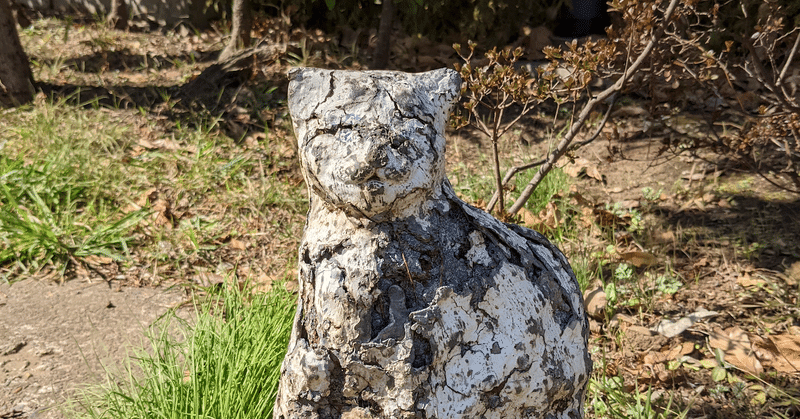

3Dスキャン/アーカイブは、モノを「愛でる行為」とも言える。対象と向き合い、汚れや変形などの経年変化までも そのモノ固有の“かたち”としてトレースする。 <いま・ここ>の“かたち”が3Dデータとして記録され、残る。 それを鑑賞することも、出力して触れることもできる。

そんな生き生きとした<いま・ここ>を備えた3Dデータが共通の条件や文脈のなかで蓄積(=アーカイブ)されていくことによって、もっと私的で、鮮やかで、豊かな「記憶装置」になり得るのではないか。

一般化・均質化が中枢で働く、ストックフォトや図鑑ではない。

公共性・包括性を追及する、WikipediaやGoogle Earthでもない。

3Dアーカイブの新たな価値を見出すことができるのではないか、という仮説のもと、いくつかのリサーチ(調査・実験)を同時並行で進めていく。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?