就活は嘘だらけ…偽情報に惑わされない方法

こんにちは。「リサリサ」と申します。人事担当者として働いています。SNSもあり多くの就活生が多すぎる情報に溺れ右往左往しています。

私たち人事も、SNSを見ていますが、サマーインターン直後に「内々定報告」が多くてちょっとびっくりしました。

はたして、「これって、本当でしょうか?」

今日は就活白書について詳しく見ていきましょう。きちんとしたデータから「市場」を把握することで、慌てずあせらず就活しましょうよ。

というお話しです。

就活白書を見たい方は→ https://data.recruitcareer.co.jp/white_paper/

就職白書とは

リクルートがやっている研究機関で「就職みらい研究所」が学生や企業にアンケートをとって発表している団体です。

人材各社は似たような機関がありますが、「就職みらい研究所」はn数(集計数)も多く、比較的頼りになる統計を出してきます。

我々人事も、白書の結果を元に採用戦略の立案を日々行っています。

SNSで見かける意識高い系Twitteが痛い

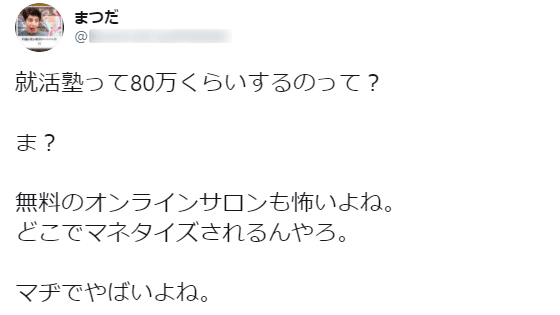

ここ数年の傾向ですが、元外資系、元大手、元リク、元人事のフリーランサーや、就活コメンテーターが非常に多くあらわれ「持論」を展開しています。さらには「サロン」作って課金させるケースも散見されます。

実際、企業で人事を担当している人からすると迷惑。

最近では、すっかり玄人と化した「面白くない新卒」が多いという印象です。昔から、不景気になるとこの手の輩はでてきます。就活塾とか80万くらいしますからね…

サマーインターンで内々定続出?

とくに、21卒からの傾向ですがSNSでは「サマーインターン直後に内々定」がムーブメントです。Twitterでも多くの内定報告がありました。

「周りの人は、全然就活してないけど、twitterでは内々定でてるけどなぜ?」という人も多かったと思います。

こんな時こそ、政府機関や、信用のおけるデータを選択し、状況を把握する癖をつけたいですね。

みんなほんとに「内々定」もっているのか?という疑問を「就職白書」で見てみましょう。

見るべき数字① 内定率

結論から言ってしまえば、翌々年入社であれば、年内に内々定を取る人は統計上全体の1割程度しか内々定を持っていないです。

就職白書によると就活シーズンがスタートする2月の時点で内々定率は10%を超えている年はない。

翌々年の4月入社の学生(22卒)もいくら就活が早期化しているといっても10%は超えないと言えると思われる。

なお、内訳は下記の図となる。

コロナの影響で20年との比較はあまり意味をなさないが、理系の方が文系に比べて早めに内定が出ており、男女差については見た目の差を感じない

見るべき数字② 就職活動実施率

①の内定率と異なる部分で、「就職活動実施率」というのもある。これは内定を持っているけど就活を続けている人となる。

ここで、内定を持っているけど実施していない人は、「納得就活」したと想定してよいと思います。

21卒をみると、緊急事態宣言までは過去最速で実施率は下がっていることから「早期決着」を読み解くことができますね。

なお、内訳はこちら

こちらもコロナで20卒との比較意味がなくなっているが、6月地点では顕著。

理系は半数しか活動せず。女性は比較的就活を継続していることがわかる

想定しておくこと

このようなデータを見るときは、調査対象数や性質にも注意をすべき。

そもそも数人のアンケート結果とかでは意味をなさない。

ちなみに今回使った就職白書については、2021卒 大学生991名の数値。

となっている。

twitter上の就活アカウントよりは信ぴょう性ありそうですよね。

まとめ

SNSや評判等の情報は感覚として大事なものですが、市場を見るときは意見や解釈を除外して数字で判断する方がよいと思います。

夏のインターンで内々定を取っている人が多いと感じたり、自分の周りの友人が就活をしていないと錯覚したりすることも多いと思いますが、見るべき数字から、「市場」をきちんと理解することが重要です。

最後に、このデータを見れるのは就活生だけではありません。人事もデータをもとに企画を立案したり、採用戦略を変えることもあります。

市場に合わせた考え方は、社会人になっても必要なことですね。

※注意点

就職白書も就活生からのアンケート結果になります。そもそもリクナビを使っていないといけないし、就活サイトのアンケートに真面目に答える学生のデータなので、実際の内定状況よりも「よい」可能性もあります。

就職ネタです。採用担当者のリアルな視点を書き込みます。